Baumeister und Architekten,

die das Münchner Stadtbild geprägt haben

Baumeister, Architekt: Der Unterschied

Früher beauftragte ein Bauherr einen Baumeister mit dem Entwurf, der Planung und Ausführung eines (größeren) Bauvorhabens. Der Baumeister war gewissermaßen Architekt, Statiker, Bauingenieur und Bauleiter in einer Person. Je nach Art des Bauwerks sprach man zum Beispiel von einem Dom- oder Festungsbaumeister. Und wer von einem Fürsten beschäftigt wurde, führte den Titel Hofbaumeister.

Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts kam der akademische Beruf des Architekten auf, später auch der des Bauingenieurs. Architektur wird mit Baukunst assoziiert. Es geht um die ästhetische Beschäftigung mit zu bauendem Raum, also das Entwerfen und Gestalten, Planen und Konstruieren. Der Architekt arbeitet freiberuflich, als Angestellter eines Architekturbüros oder auch im öffentlichen Dienst.

Auch der Städtebau gehört zur Architektur, und sowohl die Innenarchitektur als auch die Landschafts- bzw. Gartenarchitektur stellen Sonderbereiche dar.

In diesem Album werden Baumeister und Architekten vorgestellt, die das Münchner Stadtbild geprägt haben, von Friedrich Sustris im 16. Jahrhundert bis Sep Ruf im 20. Jahrhundert.

Friedrich Sustris

Der italienische Architekt Friedrich Sustris (um 1540 – 1600), der 1563 bis 1567 Schüler von Giorgio Vasari (1511 – 1574) in Florenz gewesen war, wurde 1573 vom späteren Herzog Wilhelm V. von Bayern mit der Umgestaltung der Burg Trausnitz über Landshut beauftragt und 1579 mit nach München genommen.

Antiquarium der Residenz

Dort gestaltete Friedrich Sustris 1581 bis 1600 das 1568 bis 1571 gebaute Antiquarium der Residenz zum Fest- und Bankettsaal um. Im Zweiten Weltkrieg stürzte das Gewölbe ein, aber es wurde Mitte der Fünfzigerjahre unter Leitung des Architekten und Denkmalpflegers Otto Meitinger (1927 ‒ 2017) wieder aufgebaut. Heute ist das Antiquarium nicht nur der älteste erhaltene Raum der Münchner Residenz, sondern auch der größte Renaissancesaal nördlich der Alpen.

Album über das Residenz-Museum (privat)

Michaelskirche

Herzog Albrecht V. vereinbarte zwar bereits 1556 mit den Jesuiten den Bau einer Höheren Schule in München, aber der Grundstein für das Kolleg und die Kirche wurde erst 1583 gelegt, als bereits sein Sohn Wilhelm der Fromme regierte. Die Entwürfe im Stil eines Übergangs von der Renaissance zum Barock stammen vermutlich von Friedrich Sustris. Das zweitgrößte freitragende Tonnengewölbe der Welt entstand 1587/88. 1597 wurde die Kirche dem Erzengel Michael geweiht.

Album über die Michaelskirche

Hans Krumpper

Friedrich Sustris förderte Hans Krumpper (um 1570 – 1634) und wurde dann auch sein Schwiegervater. Der Schüler des Bildhauers Hubert Gerhard* (um 1545 – um 1620) arbeitete bereits als Jugendlicher für den Hof des Herzogs Wilhelm V. in München und wurde nach Friedrich Sustris Tod faktisch dessen Nachfolger als Hofarchitekt. Offiziell war Hans Krumpper von 1609 an Hofkünstler des Herzogs Maximilian I., beschäftigte sich aber auch weiterhin mit Stuck, Bildhauerei und Architektur.

*) Mehr zu Hubert Gerhard im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Tellus Bavarica, Patrona Boiariae

Hans Krumpper arbeitete mit Hubert Gerhard um 1590 an der Bronzefigur Tellus Bavarica auf dem → Dianatempel im Hofgarten und 1611 bis 1623 am → Wittelsbacher Brunnen im Brunnenhof der Residenz. Außerdem modellierte er die 1615 von Bartolomäus Wenglein gegossene → Patrona Boiariae an der Münchner Residenz.

Hofkapelle, Reiche Kapelle in der Residenz

In der Residenz stuckierte Hans Krumpper sowohl die Hofkapelle als auch die Reiche Kapelle.

Hofkapelle (Fotos: April 2023)

Album über das Residenz-Museum (privat)

Kenotaph für Kaiser Ludwig den Bayern

Im Auftrag Maximilians I. gestaltete Hans Krumpper 1622 das Kenotaph aus poliertem schwarzem Kalkstein für Kaiser Ludwig den Bayern in der Frauenkirche. An der Westseite steht Herzog Wilhelm IV. (1508 – 1550), im Osten Albrecht V. (1550 – 1579) mit erhobenem Schwert.

Kaiser-Ludwig-Grabmal in der Frauenkirche (Fotos: 2023 / 2025)

Album über die Frauenkirche

Agostino Barelli

Der italienische Architekt Agostino Barelli (1627 – 1697) fing 1653 mit dem Bau der hochbarocken Theatinerkirche San Bartolomeo e Gaetano in Bologna an. Noch bevor sie geweiht wurde (1664) rief ihn Henriette Adelheid von Savoyen nach München: Die Ehefrau des Kurfürsten Ferdinand Maria von Bayern beauftragte ihn 1662, hier ebenfalls eine Theatinerkirche zu errichten – und überging dabei den Hofbaumeister Marx Schinnagl. 1663 begann unter Lorenzo Perti der Bau der hochbarocke Theatinerkirche in München nach den Plänen Agostino Barellis.

Album über die Theatinerkirche

Parallel dazu beteiligte sich Agostino Barelli am Weiterbau der Residenz (Päpstliche Zimmer). Aber aufgrund von Intrigen kehrte er 1668 für einige Zeit nach Bologna zurück, und als ihn Enrico Zuccalli 1674 nach der Rohbauphase bei der Errichtung der Theatinerkirche und als Hofbaumeister in München ablöste, verließ Agostino Barelli die Stadt endgültig.

Enrico Zuccalli

Der italienische Barock-Baumeister Enrico Zuccalli (um 1642 – 1724) kam 1669 nach München und löste hier vier Jahre später Agostino Barelli als Hofbaumeister ab. Er vollendete die Theatinerkirche und erweiterte 1701 bis 1704 parallel dazu Schloss Nymphenburg.

Album über Nymphenburg

Außerdem gestaltete Enrico Zuccalli 1684 bis 1688 → Schloss Lustheim in Schleißheim.

In Erwartung der Kaiserkrone plante Kurfürst Maximilian II. Emanuel ab 1701 eine Residenz nach dem Vorbild des Schlosses von Versailles. Vorgesehen war eine Vierflügelanlage mit dem Alten Schloss in Schleißheim als Westflügel. Während des Spanischen Erbfolgekriegs (1701 – 1714) mussten die Arbeiten ausgesetzt werden. Und nach der Rückkehr des Kurfürsten Max Emanuel aus dem Exil (1715) konnte nur der 300 Meter breite Ostflügel – das Neue Schloss – realisiert werden. Die ursprünglichen Pläne stammten von Enrico Zuccalli, aber bei der Fassade und der Innenarchitektur setzten sich Joseph Effners Vorstellungen im Stil des Régence durch.

Album über Oberschleißheim

Giovanni Antonio Viscardi

Giovanni Antonio Viscardi (1645 – 1713) folgte beruflich seinem Vater Bartolomeo Viscardi d. J. (um 1599 – 1654), der in München als Baumeister im Dienst des Kurfürsten Maximilian I. von Bayern stand. Ab 1702 baute Giovanni Antonio Viscardi am Schloss Nymphenburg weiter und 1706 löste er Enrico Zuccalli als Oberhofbaumeister ab.

Bürgersaal

Nachdem die Sodalen der 1610 gegründeten Marianischen Männerkongregation »Mariä Verkündigung« einen Neubau ihres Kongregationssaals beschlossen hatten, realisierte der Polier Johann Georg Ettenhofer das Vorhaben 1709/10 nach Plänen von Giovanni Antonio Viscardi. Im Zweiten Weltkrieg wurde der »Bürgersaal« im Kreuzviertel der Altstadt bis auf die barocke Hauptfassade und die ursprünglich als Druckerei genutzte »Unterkirche« zerstört. In den Fünfzigerjahren erfolgte die Rekonstruktion nach historischen Kupferstichen.

Mehr zum Bürgersaal im Album übers Kreuzviertel

Dreifaltigkeitskirche

1711 begann Giovanni Antonio Viscardi, die Dreifaltigkeitskirche in der Pacellistraße zu errichten, das erste spätbarocke Kirchengebäude in München. Nach dem Tod des Architekten am 9. September 1713 vollendete dessen Polier Johann Georg Ettenhofer bis 1718 das Bauwerk mit Kuppel und aufwändig gestalteter Eingangsfront. Am Stuck arbeitete Johann Georg Bader 1714/15, und parallel dazu malte Cosmas Damian Asam die Fresken.

Als einzige Kirche in der Altstadt blieb die Dreifaltigkeitskirche im Zweiten Weltkrieg unzerstört. Auch das Deckenfresko von Cosmas Damian Asam blieb erhalten. Nur der Turm büßte seinen Helm ein.

Dominikus und Johann Baptist Zimmermann

Dominikus Zimmermann (1685 – 1766) fing als Stuckateur zu arbeiten an, wandte sich dann aber mehr der Baukunst zu und wird ebenso wie sein Bruder Johann Baptist Zimmermann (1680 – 1758), mit dem er viel gemeinsam schuf, als einer der bedeutendsten Künstler des süddeutschen Barocks geschätzt. Als Baumeister profitierte er von seinen Erfahrungen als Stuckateur, und es gelang ihm eine besondere Verbindung von Architektur und Kunst am Bau. Seine Hauptwerke sind die Wallfahrtskirche in Steinhausen in Oberschwaben und die Wieskirche bei Steingaden in Oberbayern.

Johann Baptist Zimmermann stuckierte u. a. in der → Kirche St. Michael in Berg am Laim, im Neuen Schloss Schleißheim, in der Münchner Residenz (»Reiche Zimmer«), in der → Amalienburg im Schlosspark Nymphenburg, im Preysing-Palais und vermutlich auch im → Palais Holnstein und im → Palais Lerchenfeld.

Palais Lerchenfeld

Das Rokoko-Palais Lerchenfeld (Damenstiftstraße 8) wurde um 1726 nach Plänen von Johann Baptist Gunetzrhainer (1692 – 1763) für Ignaz Graf von Toerring errichtet, und sein jüngerer Bruder Ignaz Anton Gunetzrhainer (1698 – 1764) gestaltete die Gesamtfassade. Die Stuckierung wird Johann Baptist Zimmermann (1680 – 1758) zugeschrieben. ‒ Im Zweiten Weltkrieg wurde das Palais Lerchenfeld zerstört, aber 1957 hinterbaute man die Fassade neu.

Preysing-Palais

In München stuckierte Dominikus Zimmermann das 1723 bis 1728 von Joseph Effner für Johann Maximilian IV. Emanuel Graf von Preysing-Hohenaschau (1687 – 1764) gebaute Rokoko-Palais. (Mehr dazu im Album über Palais.)

Asam-Brüder

Nachdem Egid Quirin Asam (1692 – 1750) 1717 bis 1723 die Klosterkirche St. Mariä Himmelfahrt im niederbayrischen Markt Rohr in den Jahren gebaut hatte, arbeitete er vorwiegend mit seinem älteren Bruder Cosmas Damian Asam (1686 – 1739) zusammen. Die Brüder Asam, die als Architekten und Bildhauer, Stuckateure und Maler tätig waren, zählen – wie die Zimmermann-Brüder – zu den bedeutendsten Vertretern des deutschen Spätbarocks. 1723/24 schufen sie beispielsweise den Stuck und die Fresken im Freisinger Dom. Ab 1727 lebten sie in München, übernahmen aber weiterhin Aufträge auch an anderen Orten.

Egid Quirin Asam erwarb um 1730 mehrere Grundstücke neben seinem Wohnhaus in der Sendlinger Straße. Auf einem davon, das gerade einmal 22,2 Meter tief und 8,8 Meter breit ist, errichtete er 1733 bis 1746 mit seinem Bruder Cosmas Damian Asam gemeinsam die Kirche St. Johann Nepomuk (»Asamkirche«). Obwohl es sich um eine in die Häuserflucht integrierte Privatkirche handelte, mussten die Brüder Asam sie aufgrund von Protesten der Münchner Bürger öffentlich zugänglich machen.

Zwei Felsen flankieren das Portal. Darüber ist der auf einer Wolke in den Himmel auffahrende Johann Nepomuk dargestellt.

Was hebt den Menschen über sich hinaus? Der Stuck am Asamhaus gibt Antworten. Es sind Kunst, Wissenschaft und Medizin, Liebe, Glaube und Hoffnung. In einer Szene nimmt Pallas Athene ein zuversichtlich zu ihr aufblickendes Kind mit, das ein Trunkenbold zurückzuhalten versucht.

Album über Asamhaus & Asamkirche

Joseph Effner

Joseph Effner (1687 – 1745) wurde zunächst Gärtner wie sein Vater und sein Großvater, doch von 1715 an sah er sich als Architekt, und im selben Jahr ernannte ihn Kurfürst Max Emanuel (1662 – 1726) zum Hofbaumeister. 1720 avancierte Joseph Effner zum Oberhofbaumeister.

Schloss Fürstenried

Nachdem der Forstenrieder Wald ab 1687 zu einem Jagdpark ausgebaut worden war, erwarb Kurfürst Maximilian Emanuel 1715 die Schwaige Poschetsried von Ferdinand Joseph von Hörwarth und ließ das Herrenhaus von seinem Hofbaumeister Joseph Effner bis 1717 zu einem Jagdschloss mit Barockgarten umgestalten.

Album über Schloss Fürstenried

Schlosspark Nymphenburg

Der doppelgeschossige, achteckige Bau der Pagodenburg – der ältesten zum Nymphenburger Schloss gehörenden Parkburg – wurde von Kurfürst Max Emanuel entworfen und 1716 bis 1719 von Joseph Effner errichtet. 1767 gestaltete François Cuvilliés der Ältere das Bauwerk im Stil des Rokoko um.

Die 1718 bis 1724 ebenfalls von Joseph Effner gestaltete Badenburg gilt als erstes beheizbares Hallenbad der Neuzeit. Über zwei Stockwerke reicht das mit holländischen Fliesen gekachelte Badezimmer, dessen Grundriss fast vollständig vom 8,7 mal 6,1 Meter großen, 80.000 Liter Wasser fassenden Becken ausgefüllt ist. Das schmiedeeiserne Geländer der Galerie stammt von Antoine Motté.

Kurfürst Max Emanuel ließ Joseph Effner 1725 bis 1728 auch noch die Magdalenenklause im Schlosspark Nymphenburg errichten. Die Fertigstellung erlebte er jedoch nicht mehr. Die Eingangshalle und die Kapelle St. Maria Magdalena sind grottiert. Daneben befinden sich die klösterlich streng gestalteten kurfürstlichen Wohnräume. Die Magdalenenklause sollte dem Kurfürsten als Ort der Besinnung dienen und war deshalb einer Eremitage nachempfunden. Der Ruinen-Stil weist auf die Vergänglichkeit alles Irdischen hin.

Album über den Schlosspark Nymphenburg und die Parkburgen

Neues Schloss Schleißheim

Parallel zu seinen Arbeiten an den Parkburgen in Nymphenburg leitete Joseph Effner von 1719 bis 1726 den Innenausbau des → Neuen Schlosses in Schleißheim und veränderte bei der Fassade Enrico Zuccallis Pläne. Leo von Klenze gestaltete 1819 die barocke Fassade klassizistisch um, aber beim Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg orientierte man sich an Effners Entwürfen.

Album über Oberschleißheim

Preysing-Palais

1720 avancierte Joseph Effner zum Oberhofbaumeister. Der Oberstjägermeister Johann Maximilian IV. Emanuel Graf von Preysing-Hohenaschau (1687 – 1764) ließ sich 1723 bis 1728 von ihm einen Stadtpalast errichten. Die Stuckarbeiten oblagen Dominikus Zimmermann (1685 – 1766). Erwin Schleich rekonstruierte das im Zweiten Weltkrieg zerstörte Rokoko-Palais zwischen Viscardigasse (»Drückebergegasse«), Theatinerstraße, Feldherrnhalle und Residenzstraße nach alten Vorlagen. Das Innere blieb jedoch mit Ausnahme des prunkvollen Treppenhauses verloren. (Mehr dazu im Album über Palais.)

Stuck im Treppenhaus: Dominikus Zimmermann

Johann Michael Fischer

Johann Michael Fischer (1692 – 1766) kam 1718 nach München und wurde Parlier. 1723 kaufte er einer Witwe das Meisterrecht eines Maurermeisters ab – und entwickelte sich zu einem der bedeutendsten Architekten im Übergang vom Barock zum Rokoko.

Klosterkirche St. Anna

Für ein 1725 gegründetes Hieronymiten-Kloster errichtete der Architekt Johann Michael Fischer 1727 bis 1733 eine Kirche, deren Ausgestaltung Johann Baptist Straub (1704 – 1784), die Asam-Brüder und andere bis 1737 vornahmen: die → Klosterkirche St. Anna im Lehel.

Nach der Aufhebung des Hieronymiten-Klosters im Lehel wurde das Konventgebäude 1808 vorübergehend zur Kaserne umfunktioniert. Die Klosterkirche erhob man zur Pfarrkirche. Seit 1827 leben Franziskaner im Kloster. Die bei einem Luftangriff am 29. April 1944 zerstörte Kirche wurde bis 1979 neu gebaut. Anstelle der 1852/53 von August Voigt geschaffenen neuromanischen Doppelturmfassade rekonstruierte Erwin Schleich 1968 die ursprüngliche Rokokofassade.

St. Michael in Berg am Laim

Die Kirche Sankt Michael wurde 1735 bis 1751 im Auftrag des Kurfürsten und Erzbischofs von Köln, Clemens August I. von Bayern, in dessen Hofmark Berg am Laim nach Plänen von Johann Michael Fischer errichtet. Anfangs baute der Polier Philipp Jakob Köglsperger an der Doppelturmfassade, aber dann übernahm der Architekt selbst die Bauleitung. François de Cuvilliés der Ältere wirkte als Bauinspektor mit, und Johann Baptist Zimmermann schuf 1743 bis 1744 die Deckenmalereien und Stuckaturen. Schnitzarbeiten stammen von Ignaz Günther und Johann Baptist Straub.

In den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs, am 30. April 1945, beschädigte ein Artillerietreffer die Kirche. Restaurierungen bzw. Sanierungen erfolgten 1978 bis 1982 und 2000 bis 2016. Die spätbarocke Kirche mit ihrer Rokoko-Innenausstattung gilt als einer der prächtigsten Sakralbauten in München.

Wallfahrtskirche St. Anna in Harlaching

Einer Sage zufolge wurde die Kirche auf der Nagelfluhplatte des Harlachinger Bergs am Isar-Hochufer von einem reichen Adeligen gestiftet, der sich schuldig fühlte, weil sich seine nach kurzer Zeit von ihm verlassene jüdische Geliebte aus Verzweiflung in der Isar ertränkt hatte.

Schriftlich verbürgt ist die spätromanische Dorfkirche seit 1186. Die Wittelsbacher erwarben sie 1527. Nach Zerstörungen im Dreißigjährigen Krieg baute man sie 1653 wieder auf. Eine Wallfahrt ist seit 1707 bezeugt (»St.-Anna-Dreißiger«).

Unter Leitung des Baumeisters Johann Michael Fischer erfolgte 1751 bis 1761 ein Neubau der Kirche unter Einbeziehung des vorhandenen Turms. Die Rokoko-Stuckierung und die Deckenfresken im Chor und im Langhaus stammen aus der Werkstatt von Johann Baptist Zimmermann (1680 – 1758). Das Anfang des 16. Jahrhunderts entstandene Gnadenbild der Anna Selbdritt wurde in einen geschnitzten Rokokorahmen eingefügt. Der Auszug des Hochaltars zeigt Gott Vater mit Engeln, die Statuen links und rechts stellen den hl. Joachim und den hl. Joseph dar.

Die ungewöhnlich geformte Kanzel und Bildrahmungen zumindest der Seitenaltäre (möglicherweise auch des Hauptaltars) führte ein unbekannter Rokoko-Meister nach einem Entwurf von Ignaz Günther aus.

Unter Leitung des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege restaurierte Karl Eixenberger 1959 das Innere der Kirche. Dabei erhielten die Fenster eine neue Verglasung. 1960 schloss man die Restaurierung außen ab. Der Dachstuhl wurde 1972/73 neu eingedeckt. Aber nach einem Feuer im Jahr 1982 musste das Innere komplett renoviert werden.

Die Holzstatue der Patrona Bavariae wurde 1968 gestiftet.

Mehr zu St. Michael im Album über Berg am Laim

François de Cuvilliés der Ältere

François de Cuvilliés der Ältere (1695 – 1768) wurde 1708 Hofzwerg des Kurfürsten Max Emanuel von Bayern, der sich zu diesem Zeitpunkt im Exil in den Spanischen Niederlanden befand. Als Max Emanuel 1714 von Frankreich aus nach München zurückkehrte, begleitete ihn François de Cuvilliés und ließ sich hier von Joseph Effner sowie 1720 bis 1724 in Paris zum Baumeister ausbilden, bevor er 1725 neben Joseph Effner Hofbaumeister in München wurde. 1726 starb Max Emanuel, und dessen Nachfolger Karl Albrecht von Bayern (1697 – 1745) betraute ab 1730 nur noch François de Cuvilliés mit Bauprojekten. Und mit diesem Architekten löste das Rokoko den Barock bzw. Régence-Stil in München ab.

Residenz

Der Hofarchitekt Joseph Effner begann 1726 unter Kurfürst Karl Albrecht mit dem Bau der Paradeapartments der Münchner Residenz. Nach der Zerstörung durch ein Feuer im Jahr 1729 leitete François de Cuvilliés der Ältere den Wiederaufbau und war dabei nicht nur für die Architektur, sondern auch für die Wandvertäfelung, Dekoration und Möblierung verantwortlich. 1737 stellte er die Rokoko-Räume fertig, die seit dem 19. Jahrhundert als »Reiche Zimmer« bezeichnet werden. Der Deckenstuck stammt von Johann Baptist Zimmermann.

Beim Wiederaufbau der 1944 zerstörten Räume wurden die Stuckaturen, die Wandbespannungen und die Vertäfelungen zu einem großen Teil nach originalen Vorbildern erneuert.

Album übers Residenz-Museum (privat)

Palais Holnstein

Kurfürst Karl Albrecht beauftragte François de Cuvilliés d. Ä. mit der Errichtung eines Stadtpalais für seinen unehelichen Sohn Franz Ludwig Graf von Holnstein oder dessen Mutter Maria Caroline Charlotte Sophie von Ingenheim. Von 1735 bis 1737 dauerten die Bauarbeiten. Die Rokoko-Stuckarbeiten an der Fassade und im Inneren stammen vermutlich von Johann Baptist Zimmermann. Heute gilt das Palais Holnstein als das bedeutendste der noch erhaltenen Adelspalais aus der Barockzeit in München. Weil die Vierflügelanlage seit 1821 Dienstsitz des Erzbischofs von München und Freising ist, nennt man es auch Erzbischöfliches Palais.

Palais Holnstein (Fotos März 2023 / Juni 2024)

Palais Porcia

Maria Anna Katharina Gräfin Fugger (geborene San Martino d’Aglie), die als Hofdame der Kurfürstin Henriette Adelheid von Savoyen nach München gezogen war, ließ 1693/94 für sich und ihren Ehemann Paul Graf Fugger zu Mickhausen und Duttenstein vom Hofmaurermeister Philipp Zwerger nach Plänen des kurfürstlichen Hofbaumeisters Enrico Zuccalli ein Palais errichten (Kardinal-Faulhaber-Straße 12).

Der bayrische Kurfürst Karl Albrecht kaufte es 1731 und schenkte es seiner Mätresse Josepha Maria, der späteren Gräfin von Topor-Morawitzky auf Tenczin und Rudnitz, ab 1737 Ehefrau des Hofkämmerers Antonio de Porcia. Für sie baute François de Cuvilliés d. Ä. die Vierflügelanlage 1731 bis 1737 aufwändig zum Rokoko-Stadtpalast um.

Im Zweiten Weltkrieg wurde das Palais Porcia bis auf die Fassade zerstört. 2008 sanierte man die Fassade und restaurierte sie so, wie Cuvilliés sie gestaltet hatte.

Amalienburg

Bei der 1734 bis 1739 nach Plänen von François Cuvilliés dem Älteren gebauten Amalienburg handelt es sich um ein Jagdschlösschen im Rokoko-Stil, das Kurfürst Karl Albrecht seiner Frau Maria Amalia schenkte. Von einer Plattform in der Dachmitte konnten Fasane geschossen werden. Die Stuckarbeiten stammen von Johann Baptist Zimmermann. In der Küche steht eine Besonderheit, ein 1735 von François Cuvilliés entworfener Castrol Herd mit einem geschlossenem Feuerkasten und einer Herdplatte. Die Fliesenfelder mit Blumenvasen und chinesischen Szenen wurden in den Niederlanden hergestellt.

Album über den Schlosspark Nymphenburg

Cuvilliés-Theater

Nachdem ein Feuer im März 1750 das Residenztheater zerstört hatte, ließ Kurfürst Maximilian III. Joseph 1751 bis 1753 von François de Cuvilliés dem Älteren und dessen Schüler Karl Albert von Lespilliez ein neues Theater bauen, das von den Bildhauern Johann Baptist Straub, Anton Pichler und Joachim Dietrich kunstvoll ausgestattet wurde. Ab 1795 durften auch Bürger der Stadt München die Opernaufführungen im Residenztheater besuchen.

Weil die aus Holz bestehenden Teile des Cuvilliés-Theaters kurz vor der Zerstörung der Gebäude durch Luftangriffe im Zweiten Weltkrieg ausgelagert worden waren, konnte 1956 bis 1958 ein Wiederaufbau erfolgen, und zwar im Apothekenstock der Residenz nach einem Konzept des Architekten Rudolf Esterer und unter Leitung von Otto Meitinger.

Album über die Münchner Residenz

Fassade der Theatinerkirche

Die Rokoko-Fassade der nach Plänen von Agostino Barelli gebauten Theatinerkirche wurde 1765 von François de Cuvilliés dem Älteren entworfen und dann bis 1768 von seinem Sohn François de Cuvilliés dem Jüngeren (1731 – 1777) realisiert.

Album über die Theatinerkirche

Friedrich Ludwig von Sckell

Auf Anregung des in Massachusetts geborenen bayrischen Kriegsministers Benjamin Thompson – ab 1792: Reichsgraf von Rumford – ordnete Kurfürst Karl Theodor im Februar 1789 die Anlage von Militärgärten in bayrischen Garnisonsstädten an. In München wurde damit im Juli 1789 begonnen, und im folgenden Monat beschloss Karl Theodor, einen Park anzulegen, der »dem ganzen Volke zugute kommen« sollte.

Benjamin Thompson beauftragte 1789 Friedrich Ludwig Sckell (1750 ‒ 1823) mit der Gestaltung des neuen Parks in München. Der orientierte sich dabei nicht an geometrisch geformten Barockgärten, sondern an der Natur. Im Frühjahr 1792 wurde der »Englische Garten« seiner Bestimmung übergeben.

Im selben Jahr folgte Friedrich Ludwig Sckell seinem Vater als Hofgärtner in Schwetzingen, und 1799 wurde er Gartendirektor für die kurfürstlichen Gärten der Pfalz und Bayerns.

Oberst Reinhard Freiherr von Werneck (1757 – 1842), der den Grafen Rumford 1798 als Direktor des Englischen Gartens in München ablöste, erweiterte den Park nach Norden, bis Friedrich Ludwig Sckell 1804 Hofgartenintendant in München wurde und die direkte Verantwortung für den Englischen Garten übernahm, der bis dahin einer eigenen Direktion unterstanden hatte. In diesem Amt vollendete er den Englischen Garten und verwandelte große Bereiche des Nymphenburger Schlossparks in eine landschaftliche Anlage.

Ein beliebtes Fotomotiv im Englischen Garten ist die 1814 von Friedrich Ludwig von Sckell (1808 geadelt) nach einem Entwurf des Architekten Johann Andreas Gärtner (1744 – 1826) angelegte Kaskade an der Stelle, an der Eisbach und Schwabinger Bach zusammenfließen und sich gleich wieder trennen. Diese modellierte Landschaft entsprach damals dem Naturverständnis der Romantik. Zu finden ist die Kaskade ganz im Süden des Englischen Gartens beim → Haus der Kunst, nahe der → Eisbachwelle und des → Japanischen Teehauses.

Album über den Englischen Garten

Karl von Fischer

Der Architekt Karl von Fischer (1782 – 1820) wurde von Abbé Pierre de Salabert 1803 nach München geholt und beauftragt, ein Palais zu bauen. So entstand 1804 bis 1806 das heutige Prinz-Carl-Palais. 1808 erhielt Karl von Fischer den ersten Lehrstuhl für Architektur an der Münchner Kunstakademie.

König Maximilian I. Joseph beauftragte Karl von Fischer 1810 mit der Planung eines neuen Königlichen Hof- und Nationaltheaters in München, mit dessen Bau 1811 begonnen wurde. Allerdings ließen sich die ehrgeizigen Vorstellungen des Architekten aus finanziellen Gründen nur teilweise umsetzen. Gut vier Jahre nach der Eröffnung des Nationaltheaters am 12. Oktober 1818 brannte es ab. Leo von Klenze leitete den Wiederaufbau.

Von dem, was Karl von Fischer in München plante und baute, blieb mit Ausnahme des Prinz-Carl-Palais und der Konzeption des → Königsplatzes wenig erhalten.

Mehr zum Prinz-Carl-Palais im Album über das Graggenauer Viertel

Leo von Klenze

Leopold Klenze (1784 – 1864), der bereits als Sechzehnjähriger ein Architekturstudium in Berlin begonnen hatte, wurde 1808 Hofarchitekt von König Jérôme Bonaparte in Kassel. 1815 kam er nach München, wo er 1818 ebenfalls zum Hofarchitekten avancierte.

Leo von Klenze – 1822 geadelt – prägte das Münchner Stadtbild nicht nur mit der nach König Ludwig I. benannten Prachtstraße (Ludwigstraße), sondern auch mit einer Reihe von Bauwerken, darunter: Palais Leuchtenberg (1821), Marstall (1822), Hofgartentor (1823), Wiederaufbau des Nationaltheaters (1825), Bazar-Gebäude (1826), Odeon (1828), Glyptothek (1831), Obelisk am Karolinenplatz (1833), Königsbau der Residenz (1835), Alte Pinakothek (1836), Allerheiligen-Hofkirche (1837), Monopteros (1838), Festsaalbau der Residenz (1842), Ruhmeshalle (1854), Propyläen (1860). Außerdem ließ sich Zar Nikolaus I. 1839 bis 1852 von dem deutschen Architekten die Neue Eremitage in Sankt Petersburg bauen.

Neben Karl Friedrich Schinkel war Leo von Klenze der bedeutendste Vertreter des deutschen Klassizismus. Zugleich gelten Leo von Klenze und Friedrich von Gärtner als die beiden herausragenden Baumeister in Bayern in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.

Denkmäler für Leo von Klenze gibt es am Gärtnerplatz in der Isarvorstadt und in der Ludwigstraße in der Maxvorstadt.

Hofgartentor, Bazargebäude

Im Westen begrenzen das Hofgartentor (1816 ‒ 1818), die westlichen Arkaden und das Bazargebäude (1824 ‒ 1826) den → Hofgarten, alles Bauwerke von Leo von Klenze. Die Fresken in den westlichen Arkaden malte Peter Cornelius bis 1829 gegen den Willen des Architekten auf Wunsch des Königs.

Album über die Ludwigstraße

Nationaltheater

Nachdem das Nationaltheater Anfang 1823 durch ein Feuer zerstört worden war, leitete Leo von Klenze bis 1825 den Wiederaufbau und fügte die bereits von Karl von Fischer geplante, aber nicht realisierte korinthische Säulenvorhalle hinzu.

Album übers Nationaltheater

Alte Pinakothek

König Ludwig I. (1786 – 1868) beauftragte 1826 Leo von Klenze mit dem Bau eines Museums für die Gemäldesammlung der Wittelsbacher in München. Die Alte Pinakothek ‒ so der Name seit 1853 ‒ wurde am 16. Oktober 1836 eröffnet. Das Gebäude trug zwar im Zweiten Weltkrieg schwere Schäden davon, aber die Bestände hatte man rechtzeitig ausgelagert.

Album über die Pinakotheken

Allerheiligen-Hofkirche

Die neuromanische Allerheiligen-Hofkirche wurde 1826 bis 1837 von Leo von Klenze im Auftrag König Ludwigs I. errichtet, der dabei die im 12. Jahrhundert im normannisch-sizilianischen Romanikstil erbaute, von ihm 1823 besuchte Cappella Palatina von Palermo im Sinn hatte. Das 1944 schwer beschädigte Gebäude sollte in den Sechzigerjahren abgerissen werden, aber in den Siebzigerjahren konservierte Hans Döllgast die Ruine.

Alben über das Residenz-Museum und die Schatzkammer der Residenz (privat)

Steinerne Bank, Monopteros

1789 errichtete Paul Mayr im damaligen Hirschangerwald einen Monopteros nach Plänen des Ingenieurs Johann Baptist Lechner. Dieser dorische Tempel aus Holz wurde 1838 durch eine Exedra bzw. Steinerne Bank mit der Inschrift »Wo ihr wallet da war sonst Wald nur und Sumpf« nach einem Entwurf von Leo von Klenze ersetzt. Einen neuen Monopteros ließ König Ludwig I. 1832 bis 1837 – ebenfalls nach Entwürfen von Leo von Klenze – auf einer Anhöhe im Englischen Garten errichten.

Album über den Englischen Garten

Ruhmeshalle

Bereits als Kronprinz ließ Ludwig I. »große« Bayern auflisten (1809) und wählte die Hangkante über der → Theresienwiese als Bauplatz einer Ruhmeshalle (1824). 1833 schrieb König Ludwig I. einen Architekten-Wettbewerb aus. Leo von Klenze errichtete dann 1843 bis 1853 die Ruhmeshalle, eine dreiflügelige dorische Säulenhalle, in der 1853 die Büsten von 74 bedeutenden Persönlichkeiten (und später weitere) aufgestellt wurden.

Königsplatz

Karl von Fischer baute mit Friedrich Ludwig von Sckell zusammen den ehemaligen Fürstenweg von der Münchner Residenz zum Schloss Nymphenburg für Ludwig I. zur Pracht- und Hauptachse Brienner Straße aus. Die Wittelsbacher stellten seit 1832 auch in Griechenland den König. Karl von Fischer entwarf deshalb den klassizistischen Königsplatz nach dem Vorbild der Akropolis (»Isar-Athen«). Den Bauauftrag erhielt Leo von Klenze. Von 1816 bis 1862 dauerten die Arbeiten.

Als Erstes fertigte Leo von Klenze auf der Grundlage von Entwürfen Karl von Fischers Pläne für die Glyptothek an, die 1816 bis 1830 für die Sammlung antiker Skulpturen gebaut wurde, die Ludwig I. 1804 noch als Kronprinz begonnen hatte.

Album über das Museum Glyptothek

So wie die Ludwigstraße mit dem → Siegestor abgeschlossen ist, läuft die Brienner Straße auf die klassizistischen Propyläen zu. Leo von Klenze gestaltete sie 1854 bis 1862 für König Ludwig I. nach dem Vorbild der Propyläen der Akropolis als Denkmal für den griechischen Freiheitskampf 1821 bis 1829 und für Ludwigs Sohn Otto, der von 1832 bis 1862 König von Griechenland war.

Friedrich von Gärtner

Friedrich von Gärtner (1791 – 1847) begann 1809 an der Münchner Kunstakademie zu studieren, wechselte 1812 nach Paris und schloss sein Studium 1814 ab. Danach hielt er sich einige Jahre lang zu Studienzwecken in Italien auf, bevor er 1819 als Professor für Baukunst an die Akademie der Bildenden Künste München berufen wurde. Parallel dazu leitete er die Porzellanmanufaktur Nymphenburg.

König Ludwig I. gab bei dem Architekten nicht nur einen Entwurf für das Bibliotheks- und Archivgebäude (Bayerische Staatsbibliothek) in Auftrag, sondern auch den Bau der Ludwigskirche und ließ Friedrich von Gärtner den nördlichen Teil der nach Norden führenden Prachtstraße (Ludwigstraße) planen. Der Monarch, der München zu einem Kunst- und Kulturzentrum formen wollte, erhob den Architekten 1837 in den Adelsstand. Friedrich von Gärtner und sein Rivale Leo von Klenze gelten als die bedeutendsten Baumeister in Bayern in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.

Bayerische Staatsbibliothek

Herzog Albrecht V. gründete 1558 die Hofbibliothek im Kanzleigewölbe am Alten Hof in München. 1832 bis 1843 errichtete der Architekt Friedrich von Gärtner den 152 Meter langen, 78 Meter tiefen Blankziegelbau in der Ludwigstraße im Stil italienischer Palazzi bzw. der florentinischen Frührenaissance.

Die Bayerische Staatsbibliothek, die zentrale Universal- und Landesbibliothek des Freistaats, ist die größte Forschungsbibliothek Deutschlands und verfügt nicht nur über eine umfangreiche Sammlung von Inkunabeln, sondern auch eine der bedeutendsten Handschriftensammlungen der Welt.

Dem von Friedrich von Gärtner gestalteten zentralen Treppenhaus in der Bayerischen Staatsbibliothek ähnelt das von Leo von Klenze 1839 bis 1852 gebaute in der Neuen Eremitage in Sankt Petersburg. Ließ Klenze sich dabei von der Arbeit seines Münchner Konkurrenten inspirieren? Im Zweiten Weltkrieg wurden auch die reich freskierten und ornamentierten Gewölbe des Treppenhauses der Staatsbibliothek zerstört. Beim Wiederaufbau verzichteten Hans Döllgast und Sep Ruf auf das Schmuckwerk.

Alben über die Ludwigstraße und die Bayerische Staatsbibliothek

Ludwigskirche

In seiner neuen Prachtstraße in München stellte sich König Ludwig I. als östlichen Abschluss der Schellingstraße (damals: Löwenstraße) eine von Friedrich von Gärtner gebaute Kirche vor, obwohl das Gebiet damals nur wenig bewohnt war. Das lehnte der Magistrat der verschuldeten Stadt München 1828 zunächst ab, aber der König gab seine Absicht nicht auf, und nach heftigen Auseinandersetzung konnte der Grundstein am 25. August 1829, dem Namenstag des Königs, gelegt werden. 1844 weihte Erzbischof Lothar Anselm Freiherr von Gebsattel die Kirche St. Ludwig in der Ludwigstraße.

Mehr zur Ludwigskirche im Album über die Ludwigstraße

Brunnen vor der Universität

1840 bis 1844 schuf Friedrich von Gärtner zwei baugleiche Schalenbrunnen nach römischem Vorbild. Sie stehen auf dem Geschwister-Scholl- bzw. Professor-Huber-Platz (Ludwigstraße).

Schalenbrunnen am Professor-Huber-Platz (Fotos: Achtzigerjahre / 2018)

Die beiden Schalenbrunnen wurden von Mai 2023 bis Mai 2024 saniert und mit einem neuen Pumpensystem ausgestattet. Die Kosten von zwei Millionen Euro sorgten ebenso für Kritik wie der neue Farbanstrich. Seit 6. Mai plätschert das Wasser wieder.

Georg Friedrich Ziebland

Georg Friedrich Ziebland (1800 – 1873) studierte an der Münchner Kunstakademie Architektur. Karl von Fischer und Friedrich von Gärtner waren seine Lehrer. Nach Karl von Fischers Tod (1820) vollendete Georg Friedrich Ziebland dessen Bau des Münchner Hoftheaters. König Ludwig I. finanzierte ihm einen Studienaufenthalt in Italien von 1827 bis 1829 und berief ihn dann in den Baukunstausschuss, dessen Leitung Georg Friedrich Ziebland nach Leo von Klenzes Tod (1864) übernahm.

Mariahilf-Kirche in der Au

König Ludwig I. hatte den Architekten Joseph Daniel Ohlmüller (1791 – 1839) – einen Schüler Karl von Fischers – mit dem Bau einer neugotischen Kirche in der Au beaufragt. 1831 war der Grundstein gelegt worden. Nach dem Tod seines früheren Kommilitonen Joseph Daniel Ohlmüller baute Georg Friedrich Ziebland die Mariahilfkirche zu Ende. 1839 weihte Erzbischof Lothar Anselm von Gebsattel das Gotteshaus ein. Es handelte sich um den ersten neugotischer Sakralbau in Deutschland.

Staatliche Antikensammlungen

König Ludwig I. ließ 1838 bis 1848 am klassizistischen → Königsplatz ein von korinthischen Tempeln inspiriertes Ausstellungsgebäude nach Plänen von Georg Friedrich Ziebland errichten – mit einer Bavaria im Zentrum des Giebelfeldes. 1869 bis 1872 befand sich in dem Bauwerk das königliche Antiquarium, 1897 wurde es der Münchener Secession übertragen. Nach dem Ersten Weltkrieg zog die Neue Staatsgalerie dort ein.

Das im Zweiten Weltkrieg vor allem im Inneren schwer beschädigte Gebäude wurde entkernt wieder aufgebaut und 1967 neu eröffnet: Staatliche Antikensammlungen.

Album über die Staatlichen Antikensammlungen

St. Bonifaz in der Maxvorstadt

Parallel zum Ausstellungsgebäude am Königsplatz baute Georg Friedrich Ziebland 1838 bis 1845 für die 1835 von König Ludwig I. gegründete Benediktinerabtei St. Bonifaz eine Kirche nach dem Vorbild altchristlicher Basiliken in Rom und Ravenna. Die Klosterkirche in der Maxvorstadt wird als sein Hauptwerk angesehen. Das Portal gestaltete übrigens Leo von Klenze nach dem Vorbild der Kathedrale St. Dionysius Areopagita in Athen. Die 1850 eingeweihte Klosteranlage wurde im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt. Hans Döllgast baute sie 1945 bis 1950 nur teilweise und vereinfacht wieder auf.

August von Voit

August Voit (1801 – 1870) studierte Philosophie und Naturwissenschaften in Landshut und Würzburg, bevor er 1822 ein Architekturstudium an der Akademie der Bildenden Künste München begann, wo Friedrich von Gärtner zu seinen Lehrern gehörte. Unter dessen Einfluss wandte sich August Voit vom Klassizismus ab und neuromanischen Vorstellungen zu. 1841 löste er Friedrich von Gärtner zunächst am Lehrstuhl der Münchner Kunstakademie ab und nach dessen Tod (1847) als Leiter der Obersten Baubehörde in der Staatsbauverwaltung. 1852 wurde August Voit in den persönlichen Adelsstand erhoben. 1846 bis 1853 baute er im Auftrag König Ludwigs I. die → Neue Pinakothek in München, und 1853/54 errichtete er den Münchner Glaspalast. Dabei entwarf er auch den Glaspalast-Brunnen, der inzwischen auf dem → Weißenburger Platz in Haidhausen steht.

Friedrich Bürklein

Der Architekt Friedrich Bürklein (1813 – 1872), ein Schüler Friedrich von Gärtners, machte sich 1847 bis 1849 mit dem Neubau des Münchner Hauptbahnhofs einen Namen. (Parallel dazu baute er den Bahnhof Pasing.) 1852 wurde er zum königlichen Baurat ernannt.

»Isarpost«

Nach Friedrich Bürkleins Plänen errichtete der Stadtbaumeister Arnold von Zenetti 1853 bis 1856 in der Sonnenstraße eine »Frauengebäranstalt« im Maximilianstil, einem an der Neugotik orientierten historisierenden Stil. Robert Vorhoelzer und Franz Holzhammer bauten die Klinik 1920 bis 1922 zum Postscheckamt um. Die Fassade wurde nach dem Zweiten Weltkrieg weiter verändert. Um die Jahrtausendwende zog sich die Post etappenweise aus dem Gebäude zurück. Seit 2009 wird ein Teil des denkmalgeschützten Bauwerks als Café, Bar und Eventlocation »Isarpost« genutzt (Sonnenstraße 26).

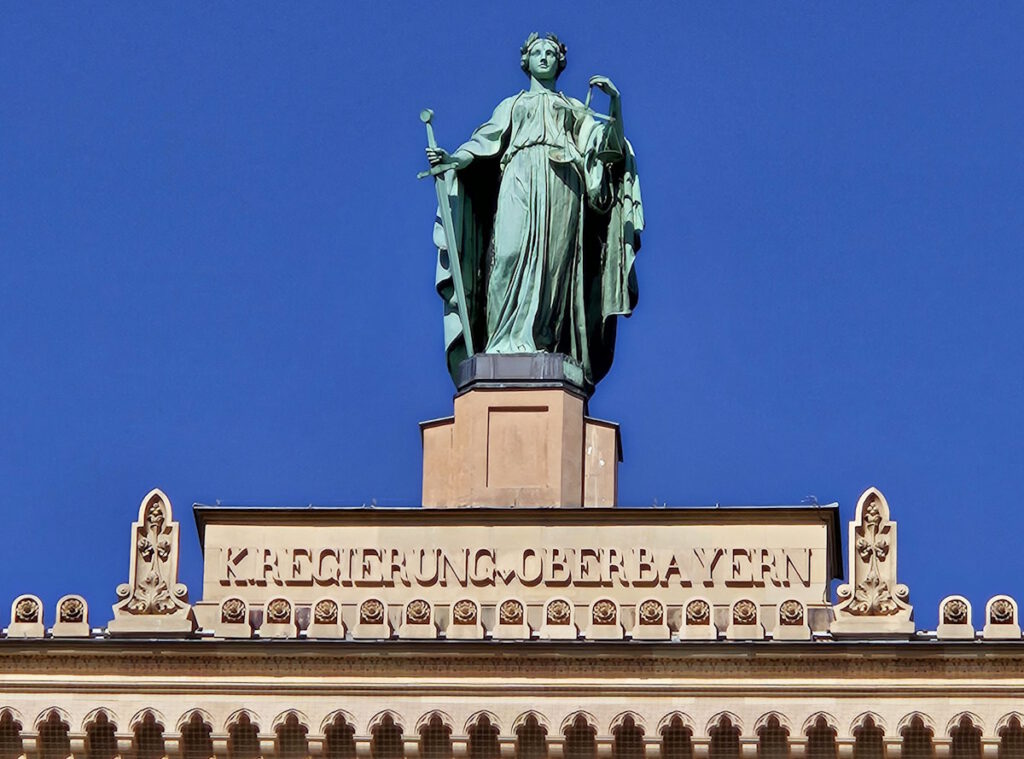

Regierung von Oberbayern

Der von Friedrich Bürklein entwickelte Maximilianstil prägt auch die ab 1851/52 angelegte, ebenfalls nach König Maximilian II. benannte Prachtstraße. Während Friedrich Bürklein für die Bebauung verantwortlich war, leitete Arnold von Zenetti den Straßenbau, und dem Hofgärtner Carl von Effner oblag die Bepflanzung. Hervorzuheben ist das 1856 bis 1864 von Friedrich Bürklein errichtete Gebäude für die Königliche Regierung von Oberbayern mit einer 170 Meter langen, mit Terrakotta verkleideten Schaufront.

Maximilianeum

Glanzlicht ist der Abschluss der Maximilianstraße im Osten am Isarhochufer: das Maximilaneum. Die Bauarbeiten an der Kulissenarchitektur dauerten von 1857 bis 1874, und viel Kritik zwang Friedrich Bürklein zu ungewollten Planänderungen. Schließlich holte König Maximilian II. den Architekten Gottfried Semper nach München und ersetzte Friedrich Bürklein durch ihn.

Seit 1876 stehen im Maximilianeum Wohnräume für besonders begabte bayrische Studenten zur Verfügung, und der 1852 als »Athenäum« gegründeten Stiftung Maximilianeum gehört das Anwesen. Im Zweiten Weltkrieg wurden zwei Drittel des Bauwerks zerstört. Unter Leitung des Architekten Karl Kergl (1897 – 1956) fand dann der Wiederaufbau statt, und 1949 zog der Bayerische Landtag von der Prannerstraße ins Maximilianeum.

Die 1902 den ursprünglichen Stereochromien nachgebildeten Glasmosaiken der Königlich-Bayerischen Hofmosaik-Kunstanstalt Rauecker und Solerti in München zeigen in den Giebelfeldern des Mittelrisalits an der 150 Meter breiten Schaufassade folgende von dem Historiker und Archivar Johann Michael Söltl für König Maximilian II. zusammengestellte Themen: Sängerstreit auf der Wartburg (links), Stiftung des Benediktinerklosters und Ritterhauses Ettal 1330 (Mitte), Stiftung der Universität Ingolstadt durch Ludwig des Reichen von Bayern-Landshut 1472 (rechts). Die drei Bilder hatte Karl Theodor von Piloty (1826 – 1886) gestaltet.

Die Eingangshalle wurde 2015 nach Friedrich Bürklein benannt.

Die Bogenfelder der Blendarkaden des Kreuzgangs wurden von Engelbert Seibertz bis 1872 mit einem Sgraffito-Zyklus gestaltet, der das Programm der Stiftung Maximilianeum symbolisiert.

Mehr zum Maximilianeum im Album über Haidhausen

Arnold von Zenetti

Arnold Zenetti (1824 – 1891) kam mit seinen Eltern von Speyer nach München und begann hier 1843 Architektur und Ingenieurwissenschaften zu studieren. 1850 fing er bei der Stadtverwaltung an und stieg bis 1867 zum Stadtbaurat auf.

Zu seinen Bauwerken gehören die → Schrannenhalle nach Plänen von Friedrich von Gärtner (1851 – 1853), die »Frauengebäranstalt« (später: Postscheckamt, heute → »Isarpost«) nach Plänen von Friedrich Bürklein (1853 – 1856), die Maximiliansbrücke (1858 – 1863), die Regotisierung des → Alten Rathauses (1861 – 1864), der → Alte Nördliche Friedhof (1866 – 1869), der Schlacht- und Viehhof in der Isarvorstadt (1876 – 1878) und das Kinderspital in der Lindwurmstraße (1880). Arnold Zenetti war auch Mitbegründer der Freiwilligen Feuerwehr München und organisierte das städtische Löschwesen. Als er 1890 in den Ruhestand trat, wurde er in den Adelsstand erhoben.

Sendlinger Tor

Bei der Anlage der zweiten Stadtbefestigung Münchens von 1285 bis 1337 entstand auch das 1318 erstmals urkundlich erwähnte Sendlinger Tor im Süden der historischen Altstadt. Um 1420 kamen die Flankentürme dazu, aber der Mittelturm wurde 1808 abgerissen. Arnold Zenetti restaurierte das Sendlinger Tor 1860 im neugotischen Stil, und 1906 baute Wilhelm Bertsch den weiten Durchfahrtsbogen und die Turmportale ein.

Maximiliansbrücke

Zwischen dem → Maxmonument und dem → Maximilianeum überquert die Maximilianstraße die Isar auf der 1857 bis 1863 nach Plänen von Arnold Zenetti errichteten und 1903 bis 1905 nach einem Entwurf des Architekten Friedrich von Thiersch verbreiterten Maximiliansbrücke. Die Innere Maximiliansbrücke, die das Westufer der Großen Isar mit der Praterinsel verbindet, ist 42 Meter lang. Die drei Bögen aus Ziegelmauerwerk wurden mit Betonbögen verbreitert und mit Muschelkalkstein verkleidet. Die Äußere Maximiliansbrücke von der Praterinsel über die Kleine Isar und den Auer Mühlbach ist 96 Meter lang. Die beiden Bögen bestehen aus Muschelkalkstein-Quadern.

Carl von Effner

Carl von Effner (1831 – 1884, 1877 geadelt), Urenkel des Baumeisters Joseph Effner (1687 – 1745), unternahm nach einer Ausbildung bei seinem Vater, dem bayrischen Oberhofgärtner Carl Effner (1791 – 1870) von König Maximilian II. finanzierte Gesellenreisen. 1856 bis 1866 gestaltete er als Hofgärtner in München die Grünflächen entlang der Maximiliansstraße, die Gasteiganlagen und am Isarhochufer die 1897 nach seinem königlichen Auftraggeber benannten Maximiliansanlagen.

Album über die Maximiliansanlagen

Nachdem Carl Effner 1865 bis 1868 den Schleißheimer Schlosspark nach historischen Vorlagen restauriert hatte, berief ihn König Ludwig II. als Königlich Bayerischen Hofgärtendirektor. In diesem Amt war Carl Effner für alle bayrischen Hofgärten verantwortlich. 1880 bis 1883 restaurierte Carl von Effner (1877 geadelt) den von seinem den von seinem Urgroßvater Joseph Effner (1687 – 1745) angelegten Barockgarten des Schlosses Fürstenried und legte dort einen neuen Landschaftsgarten an.

Georg von Hauberrisser

Georg Hauberrisser (1841 – 1922) kam 1862 nach München, um Architektur zu studieren. Georg Friedrich Ziebland (1800 – 1873) war einer seiner Lehrer. Nach Abschluss des in Berlin und Wien weitergeführten Studiums ließ sich der Architekt 1866 in München nieder. Prinzregent Luitpold von Bayern adelte ihn 1901.

Neues Rathaus München

Nachdem die Regierung von Oberbayern 1864 das von Friedrich Bürklein (1813 – 1872) errichtete Gebäude in der Maximilianstraße bezogen hatte, erwarb die Stadt München die seit 1808 benutzten Regierungsgebäude am Marienplatz, um dort ein Neues Rathaus zu bauen.

1867 begann Georg Hauberrisser mit der Errichtung des neugotischen Rathauses an der Nordostseite des Marienplatzes. Als der erste Trakt 1874 fertig wurde, zeichnete sich ab, dass das Rathaus über kurz oder lang zu klein werden würde. Deshalb ließ die Stadt weitere Landschaftshäuser abreißen und beauftragte den Architekten mit Erweiterungen, die in zwei weiteren Bauphasen von 1889 bis 1892 (im Nordosten) und von 1897 bis 1905 (im Westen) ausgeführt wurden.

Album übers Neue Rathaus

St. Paul in der Ludwigsvorstadt

Nördlich der → Theresienwiese begann der Bauleiter Eduard Schneider 1892 mit dem Bau einer neugotischen Kirche nach Entwürfen von Georg von Hauberrisser. Eduard Schneider starb jedoch bereits Ende 1893. Felix Swoboda hieß der Nachfolger. 1906 wurde die Paulskirche in der Ludwigsvorstadt fertiggestellt.

Album über die Paulskirche

Gabriel von Seidl

Gabriel Seidl (1848 – 1913) studierte Maschinenbau in München. Als er seinen Beruf in England ausübte, wurde ihm bewusst, dass ihn Baukunst mehr fasizinierte. Deshalb studierte er Architektur an der Münchner Kunstakademie. 1878 eröffnete er ein Atelier für Innendekoration in München. Als Architekt vertrat er den bayrischen Heimatstil.

Um die Isarauen vor Immobilienhaien zu beschützen, gründete Gabriel von Seidl (1900 geadelt) 1902 den Isartalverein und gehörte noch im selben Jahr – wie auch Hans Grässel (1860 – 1939) – zu den Gründungsmitgliedern des Vereins für Volkskunst und Volkskunde in München (seit 1916: Bayerischer Landesverein für Heimatschutz).

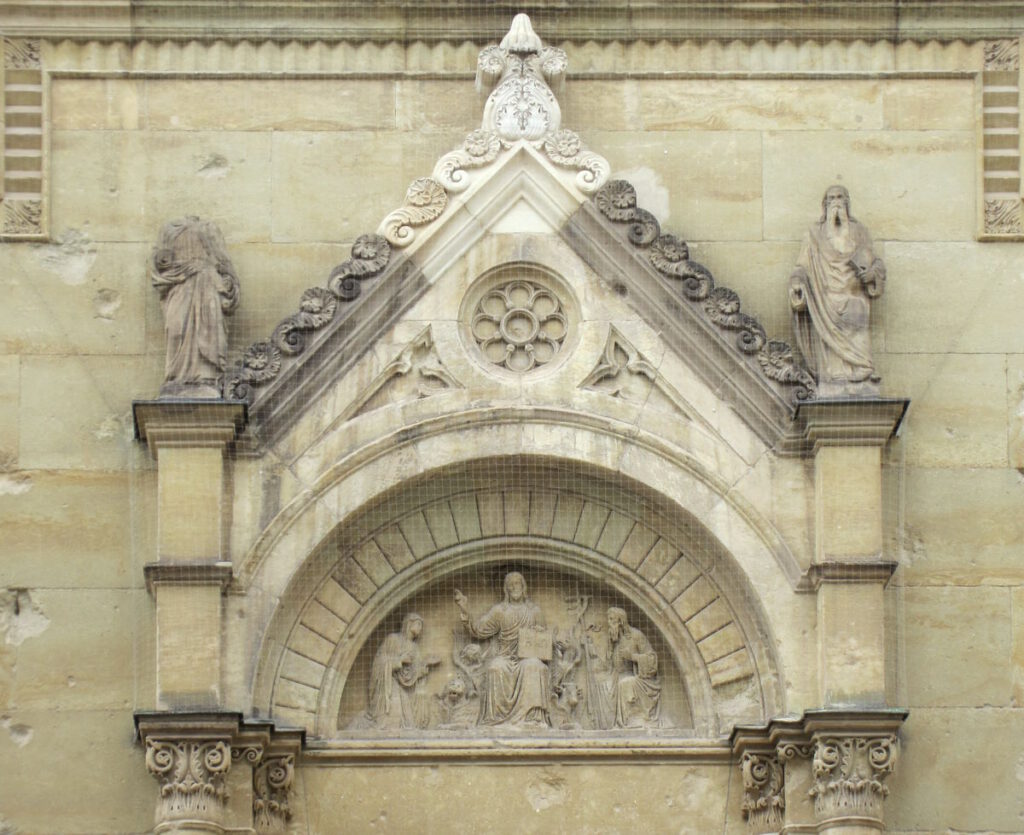

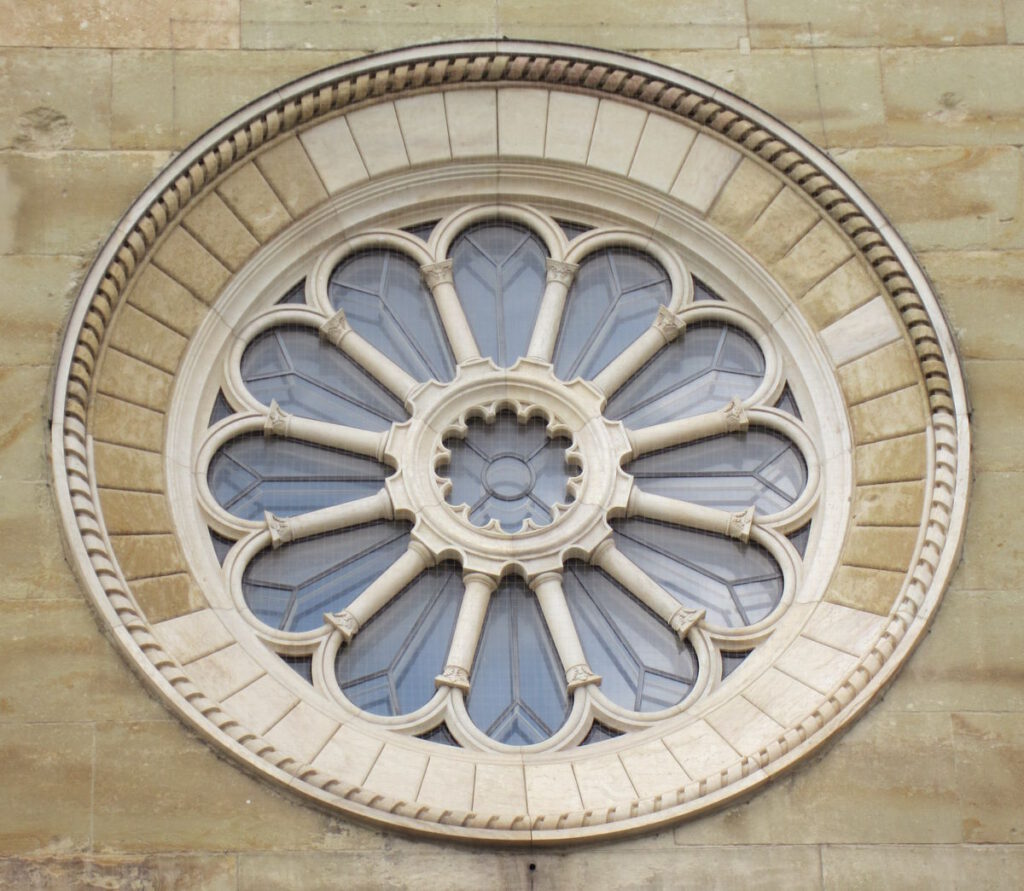

St. Anna im Lehel

Als die von Johann Michael Fischer gestaltete → Klosterkirche St. Anna im Lehel zu klein wurde, stiftete der Druckereibesitzer Franz Erlacher das Areal für einen Neubau, der 1887 bis 1892 nach Plänen des Architekten Gabriel von Seidl im neuromanischen Stil entstand. Der Bildhauer Anton Pruska* (1846 – 1930) gestaltete »Das Weltgericht«, ein Tympanon-Relief mit Skulpturen am westlichen Portal der Kirche.

*) Mehr über Anton Pruska im Album über Brunnen

Gabriel von Seidl gestaltete die Chorapsis und den Hochaltar mit Ziborium. Das Apsisfresko zum Thema Dreifaltigkeit malte Rudolf von Seitz 1892.

Mehr zu St. Anna und zur Klosterkirche im Album übers Lehel

Münchner Künstlerhaus

Prinzregent Luitpold legte am 3. Juli 1893 den Grundstein für das von Gabriel von Seidl im Stil der Neorenaissance entworfene Vereinshaus Münchner Künstler, das unter Leitung von → Franz von Lenbach und → Ferdinand von Miller gebaut und am 29. März 1900 eröffnet wurde.

Bei einem Luftangriff am 14. Juli 1944 ging das Künstlerhaus in Flammen auf. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es schrittweise wiedereröffnet, bis die Restaurierung 1998 abgeschlossen werden konnte. Die Münchner Künstlerhaus-Stiftung entstand am 28. Dezember 2001.

Hildebrandhaus

Der Bildhauer Adolf von Hildebrand* (1847 – 1921) ließ sich 1896 bis 1898 von dem Architekten Gabriel von Seidl nach eigenen Entwürfen eine Villa am Isarhochufer bauen (Maria-Theresia-Straße 23). 1977 zog die Monacensia in das restaurierte Bauwerk ein, das Literaturarchiv der Stadt und eine Forschungsbibliothek zur Geschichte und Kultur Münchens. 2011 bis 2016 erfolgte eine Generalsanierung und Erweiterung.

*) Mehr zu Adolf von Hildebrand im Album über Brunnen in München

Mehr zum Hildebrandhaus im Album über Bogenhausen

Bayerisches Nationalmuseum

König Maximilian II. initiierte nach einer Englandreise im Jahr 1851 die Gründung eines volkskundlichen Museums in München und beauftragte den Archivdirektor Karl Maria von Aretin mit der Planung. 1867 wurde das »Bayerische Nationalmuseum« in der Maximilianstraße eröffnet. (Dort befindet sich inzwischen das → Museum Fünf Kontinente.) Weil das Gebäude für die wachsenden Sammlungen bald zu klein war, wurde 1894 bis 1900 nach Plänen des Architekten Gabriel von Seidl ein Neubau in der Prinzregentenstraße 3 errichtet. Der Stil ist eine Mischung aus deutscher Renaissance, deutschem Barock und Rokoko.

Album übers Bayerische Nationalmuseum

St. Rupert auf der Schwanthalerhöhe

Die neuromanische Kirche St. Rupert, ein Zentralbau mit Vierungsturm auf dem Grundriss eines griechischen Kreuzes, wurde 1901 bis 1903 nach Entwürfen des Architekten Gabriel von Seidl gebaut.

St. Rupert (Fotos: August 2023 / April 2025)

Mehr zu St. Rupert im Album über die Schwanthalerhöhe

Ruffinihaus

Im Zuge einer Stadterweiterung kaufte die Stadt München 1898 ein Grundstück an der Hangkante des historischen Stadtgrabens der ersten mittelalterlichen Stadtbefestigung mit mehreren Ladengeschäften. Gabriel von Seidl setzte sich bei einem Architekten-Wettbewerb mit seinen Entwürfen für eine neue Blockbebauung gegen die Idee eines großen Warenhauses durch. 1903 bis 1905 wurde der Komplex aus drei Häusern um einen dreieckigen Innenhof errichtet. Benannt ist er nach dem 1808 abgerissenen Ruffiniturm (nach Johann Baptista Ruffini) der ersten Münchner Stadtbefestigung, dem ursprünglichen Sendlinger Tor.

Erwin Schleich baute das im Zweiten Weltkrieg stark beschädigte Ruffinihaus 1954/55 wieder auf und leitete 1973 eine Renovierung. 2018/19 wurde das Gebäude umfassend modernisiert.

Deutsches Museum

Im Frühjahr 1903 initiierte Oskar von Miller die Gründung eines technisch-naturwissenschaftlichen Museums in München. Die Stadt stellte dafür ein Gelände auf einer 1899 befestigten Kiesbank in der Isar – der Kohleninsel – zur Verfügung. Nach Entwürfen des Architekten Gabriel von Seidl wurde 1909 mit den Bauarbeiten begonnen. Nach dem Tod Gabriel von Seidls am 27. April 1913 beteiligte sich sein Bruder Emanuel von Seidl am Weiterbau, aber die Arbeiten waren auch bei der Eröffnung des Museums am 7. Mai 1925 noch nicht abgeschlossen.

Außenaufnahmen im Album über die Isarvorstadt / Album übers Deutsche Museum

Friedrich von Thiersch

Friedrich Thiersch (1852 – 1921) studierte 1868 bis 1873 in Stuttgart Architektur und begann dann in Frankfurt/M zu arbeiten. 1879 folgte er einem vom Architektur-Professor Gottfried von Neureuther (1811 – 1887) initiierten Ruf nach München und wurde an der Technischen Hochschule außerordentlicher Professor für Innendekoration und Perspektive. 1882 übernahm Friedrich Thiersch von seinem Förderer Gottfried von Neureuther den Lehrstuhl für höhere Baukunst. 1921 ließ er sich emeritieren.

Friedrich von Thiersch gilt als bedeutendster Vertreter des Späthistorismus, und sein Einfluss auf die folgende Architektengeneration war groß. Theodor Fischer (1862 – 1938), Hans Grässel (1860 – 1939) und Carl Hocheder (1854 – 1917) gehörten zu seinen Studenten.

Bernheimer-Haus

1887 bis 1889 baute Friedrich von Thiersch das Geschäftshaus für den Textilkaufmann Lehmann Bernheimer am Lenbachplatz 3, und sein Schüler Martin Dülfer (1859 – 1942) gestaltete die neubarocke Fassade. An der Eröffnungsfeier im Dezember 1889 nahm auch Prinzregent Luitpold teil.

1918 übergab Lehmann Bernheimer das Geschäft seinem Sohn Otto. Ende 1938 wurde das Unternehmen »arisiert«, und die jüdische Familie Bernheimer musste nach einer Inhaftierung im KZ Dachau das Land verlassen. Nach dem Zweiten Weltkrieg erhielt Otto Bernheimer die durch Luftangriffe beschädigte Immobilie zurück, und 1948 nahm er den Geschäftsbetrieb wieder auf.

1987 erwarb der Bauunternehmer Jürgen Schneider das Bernheimer-Haus und beauftragte den Architekten Alexander von Branca, die Fassaden zu sanieren, das Innere jedoch aufwändig zu modernisieren und eine Tiefgarage einzubauen. Die Deutsche Bank, die nach dem Zusammenbruch des Schneider-Unternehmens 1993 die Immobilie übernahm, ließ die Bauarbeiten abschließen.

1909/10 errichtete Friedrich von Thiersch auch den ebenfalls neubarocken Erweiterungsbau des Bernheimer-Hauses zur Ottostraße.

Justizpalast, Neues Justizgebäude

Nachdem man 1886 auf dem Areal des nach Clemens Franz de Paula von Bayern benannten Herzoggartens endlich einen geeigneten Bauplatz für den Justizpalast gefunden hatte, beauftragte Prinzregent Luitpold den Architekten Friedrich von Thiersch mit der Gestaltung. Die Bauarbeiten begannen 1891. Eingeweiht wurde der neubarocke Justizpalast 1897.

Weil sich der Justizpalast München nach wenigen Jahren als zu klein erwies, baute Friedrich von Thiersch 1903 bis 1905 ein zusätzliches Justizgebäude zwischen Elisen- und Prielmayerstraße, aber nicht im gleichen Stil, sondern nach dem Vorbild der späten Backsteingotik im Übergang zur Renaissance.

Album über den Justizpalast München

Haus für Handel und Gewerbe

Friedrich von Thiersch (1897 geadelt) hatte 1890 einen Architektenwettbewerb gewonnen und baute 1899 bis 1901 das Haus für Handel und Gewerbe, in dessen Obergeschoss der Börsensaal eingerichtet wurde. Seit 1935 residiert dort die Industrie- und Handelskammer (Maximiliansplatz 8).

Thiersch-Turm

1903 bis 1905 erfolgte der Um- bzw. Neubau der → Maximiliansbrücke, und 1910 bis 1916 wurde der 37 Meter hohe Uhrturm der → Technischen Hochschule München nach Friedrich von Thierschs Plänen errichtet (Thiersch-Turm).

Leonhard Romeis

Der Architekt Leonhard Romeis (1854 – 1904) wurde 1886 von der Münchner Kunstgewerbeschule als Professor berufen.

Kerschensteiner Villa

1896 errichtete Leonhard Romeis in der Möhlstraße eine Doppelvilla für Georg Kerschensteiner und Ernst Ludwig Plaß im Stil der Deutschen Renaissance.

Der aus Schleswig-Holstein stammende Marine- und Landschaftsmaler Ernst Ludwig Plaß (1855 – 1917) war 1893 nach München gezogen und hatte sich dort mit dem Münchner Reformpädagogen Georg Kerschensteiner (1854 – 1932) befreundet, der 1895 zum Stadtschulrat gewählt wurde.

Richard-Wagner-Straße

Leonhard Romeis baute nicht nur das heutige Paläontologische Museum in der Richard-Wagner-Straße 10, sondern auch das Wohnhaus-Ensemble der benachbarten Hausnummern 5 bis 11 im Stil des Historismus. Hausnummer 7 ist Neugotik, alles andere Deutsche Renaissance.

Album über das Geologische und Paläontologische Museum (privat)

Richard-Wagner-Straße 5 – 11 (Fotos: 2024)

Schackstraße

Das neubarocke Eckhaus in der Schackstraße 2 gegenüber dem → Siegestor entstand 1897 nach Plänen des Architekten Leonhard Romeis, von dem übrigens auch die Lodenfrey-Villa in der Osterwaldstraße geplant wurde.

Carl Hocheder

Carl Hocheder (1854 – 1917) studierte 1874 bis 1878 Architektur an der Technischen Hochschule München und war 1881 bis 1885 Assistent von Friedrich von Thiersch. 1898 übernahm er von Albert Geul den Lehrstuhl für Gebäudekunde an der Technischen Hochschule München. Sein Baustil wird als »Münchner Barock« bzw. »Hocheder-Barock« bezeichnet. Wie Hans Grässel und Theodor Fischer war Carl Hocheder einer der Architekten, die das Münchner Stadtbild Ende des 19. Jahrhunderts und nach der Jahrhundertwende geprägt haben.

Beispiele seiner Werke: das → Pfarrhaus der Gemeinde Hl. Kreuz in der Gietlstraße (1894), die Baugruppe an der Ecke Schlossstraße / Kirchenstraße 9 (1894/95), das Mietshaus mit Stuckrelief im Schweifgiebel an der Inneren Wiener Straße 59 (um 1895), die Erweiterung des Muffatwerks (1895-98), die Schule an der Stielerstraße (1897/98), das Müller’sche Volksbad (1897-1901) und die → Hauptfeuerwache (1902-04).

»Städtisches Brause- und Wannenbad«

Die neubarocke Baugruppe an der Ecke Schlossstraße / Kirchenstraße 9 wurde 1894/95 nach Plänen des Architekten Carl Hocheder errichtet. Neben der Feuerwehr und einer Bezirksinspektion eröffnete man dort im Dezember 1894 ein städtisches Brause- und Wannenbad.

Innere Wiener Straße / Stielerschule

Korbinian Schmid errichtete das neubarocke Mietshaus mit Stuckrelief im Schweifgiebel an der Inneren Wiener Straße 59 um 1895 nach einem Entwurf des Architekten Carl Hocheder.

Die Grundschule an der Stielerstraße wurde 1897 bis 1899 nach Plänen von Carl Hocheder errichtet – und auf der Weltausstellung 1900 in Paris ausgezeichnet. Das Wandgemälde am Südgiebel des neubarocken Gebäudes stammt von Waldemar Kolmsperger dem Älteren (1852 – 1943).

Marianum Caritas

1901 errichtete Carl Hocheder an der Humboldtstraße 2 in Untergiesing ein barockisierendes Gebäude mit Portalvorbau und zwei Fassadenfiguren. Das auf die von Stadtpfarrer Jakob Rathmayer 1879 gegründete Privatstiftung zurückgehende Marianum Caritas ist ein Heim für Menschen mit Behinderung.

Müllersches Volksbad

Der Bauingenieur Karl Müller (1821 – 1909) errichtete 1861 bis 1863 einen Miet- und Geschäftshäuserkomplex in München. Diese »Müller-Häuser« schenkte der Befürworter der sozialreformerischen Badebewegung 1894 der Stadt München mit der Auflage, sie zu verkaufen und aus dem Erlös ein Volksbad zu bauen.

Das nach einer vierjährigen Bauzeit 1901 eröffnete Hallenbad in der Au war das erste öffentliche Hallenbad in München und galt damals als das größte der Welt. Der Entwurf für das barockisierende Jugendstilgebäude stammte von dem Architekten Carl Hocheder.

Mehr zum Müllerschen Volksbad im Album über die Au

Emanuel von Seidl

Emanuel Seidl (1856 – 1919) studierte Architektur an der Technischen Hochschule München. Um 1880 begann er als Innenarchitekt für das Architekturbüro zu arbeiten, das sein älterer Bruder Gabriel (1848 – 1913) mit dem Künstler Rudolf von Seitz (1842 – 1910) 1878 gegründet hatte. 1897 machte sich Emanuel Seidl mit dem Muschelssal des → Augustiner Bräus in der Neuhauser Straße einen Namen.

Auch das 1911 errichtete Elefantenhaus des Tierparks Hellabrunn ist sein Werk, und nach dem Tod seines Bruders Gabriel beteiligte sich Emanuel von Seidl (1906 geadelt) nach dessen Plänen am Bau des Deutschen Museums.

Emanuel von Seidl, der vom Historismus ausging und Jugendstil-Elemente mit aufnahm, gilt als einer der bedeutendsten Architekten der Prinzregentenzeit in München.

Villen am Bavariaring

1897/98 gestaltete er sein eigenes Wohnhaus im Stil der Deutschen Renaissance am Bavariaring (10) in der Ludwigsvorstadt, und in den ersten beiden Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts wurden schätzungsweise 180 Villen in München und Umgebung nach seinen Plänen gebaut.

Emanuel von Seidl gestaltete 1903 auch das Jugendstil-Eckhaus Bavariaring 11.

Wohnhäuser im Lehel

Die Baumeister Rudolf und Ferdinand Schratz errichteten um 1897 nach Plänen des Architekten Emanuel von Seidl das neubarocke Gebäude in der Wagmüllerstraße 20, das inzwischen von der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern genutzt wird.

Das Doppelhaus in der Widenmayerstraße 25 wurde 1911 von Emanuel von Seidl im klassizistischen Jugendstil gestaltet.

Palais in der Maxvorstadt

Das neubarocke Palais an der Brienner Straße 28 wurde 1895/96 nach Plänen des Architekten Emanuel von Seidl errichtet.

Seidl-Villa in Schwabing

Franziska Lautenbacher, die Witwe eines Inhabers der Spatenbrauerei, ließ 1904 bis 1906 von ihrem Neffen Emmanuel von Seidl für sich und ihren zweiten Ehemann Paul Johann Lautenbacher eine Villa im Stil der deutschen Renaissance mit Jugendstilelementen am Nikolaiplatz bauen.

1969 wollte der damalige Eigentümer die Seidlvilla für den Neubau eines Geschäftszentrums abreißen. Aber dazu kam es nicht. Stattdessen drehte Ernst Hofbauer 1970 in der Seidlvilla den Kinofilm »Schulmädchen-Report. Was Eltern nicht für möglich halten«, dem zwölf Fortsetzungen folgten. Allein für den ersten Teil wurden sechs Millionen Kinokarten verkauft, und die von Wolf C. Hartwig produzierte Serie gilt als erfolgreichste deutsche Kinoproduktion.

Die Seidl- bzw. Lautenbacher-Villa in Schwabing wurde 1975 unter Denkmalschutz gestellt, und im Jahr darauf beschloss der Münchner Stadtrat, sie zu kaufen. Nachdem der Stadtrat die Trägerschaft 1986 dem Verein Bürgerzentrum Seidlvilla übertragen hatte, wurde das Anwesen 1989 bis 1991 renoviert und dann als Bürger- und Kulturzentrum eröffnet.

Martin Dülfer

Martin Dülfer (1859 – 1942) studierte in Hannover und Stuttgart Architektur, leistete dann seinen Militärdienst und sammelte Berufserfahrungen in Berlin und Breslau, bevor er sein eigentlich bereits abgeschlossenes Studium 1885/86 bei Friedrich von Thiersch an der Technischen Hochschule München ergänzte.

1887 begann er in München endgültig als Architekt zu arbeiten, zunächst mit neubarocken Ideen, bevor er sich um die Jahrhundertwende dem Jugendstil zuwandte und zum Wegbereiter der Jugendstil-Architektur wurde.

1906 folgte er einem Ruf nach Dresden und übernahm dort den Lehrstuhl für das Entwerfen von Hochbauten der Technischen Hochschule.

Palais von Alfred Walter Heymel

Am Anfang der Leopoldstraße, schräg gegenüber dem → Siegestor, errichtete der Bauunternehmer Josef Kalb 1896/97 nach Plänen des Architekten Martin Dülfer ein Palais im klassizistischen Jugendstil für den Lyriker Alfred Walter Heymel (1878 ‒ 1914), einen Mitbegründer der Literaturzeitschrift »Die Insel«.

Bruckmann-Verlagsgebäude

1897/98 errichtete Martin Dülfer ein Gebäude an der Nymphenburger Straße für den 1858 von Friedrich Bruckmann in Frankfurt am Main gegründeten Verlag, der 1863 nach München gezogen war. 2025 wurde auf dem ehemaligen Areal des Verlags mit dem denkmalgeschützten Jugendstil-Gebäude – dem »Bruckmann Quartier« zwischen Lothstraße 3/5 und Nymphenburger Straße 84/86 ‒ mit dem Bau neuer Bürohäuser begonnen, die 2027 bezugsfertig sein sollen.

Bruckmann-Verlagsgebäude (Fotos: Juni 2025)

Nymphenburger Straße

Das Mietshaus Nymphenburger Straße 149 im barockisierenden Jugendstil wurde 1896 bis 1899 von Friedrich Wagner nach Entwürfen von Martin Dülfer gebaut. Ungewöhnlich ist vor allem der Hirschkopf aus Bronze am Giebel.

Bechtolsheim-Villa

1896 bis 1898 baute Martin Dülfer für den Ingenieur und Erfinder Clemens Freiherr von Bechtolsheim (1852 – 1930) eine Villa in der Maria-Theresia-Straße 27, bei der es sich um das älteste erhaltene Jugendstil-Gebäude in München, vielleicht sogar in Deutschland handelt. Die Entwürfe für den Dekor des Turms und an der Westfassade stammen wahrscheinlich von Richard Riemerschmid* (1868 – 1957). Nach der Renovierung um 1970 zeichnete die Stadt München die Bechtolsheim-Villa mit dem Fassadenpreis aus. Zur Zeit (Anfang 2025) ist die Villa erneut eine Baustelle.

*) Mehr zu Richard Riemerschmid im Album über Jugendstil in München

Münchner Freiheit

An der Münchner Freiheit in Schwabing (Leopoldstraße 77) steht das von Martin Dülfer entworfene, 1901/02 gebaute Jugendstil-Wohnhaus, in dem er selbst bis 1906 wohnte.

Gedonstraße

Der Jugendstil-Häuserblock Gedonstraße 4‒6 wurde 1904 ebenfalls von Martin Dülfer gestaltet.

Nikolaistraße 15

Josef Burger baute 1905 das Wohnhaus Nikolaistraße 15 nach Plänen von Martin Dülfer im Jugendstil.

Nikolaistraße 15 (Fotos: März 2025)

Ohmstraße

1905 bis 1907 gestaltete der Architekt Martin Dülfer ein Jugendstil-Ensemble in der Ohmstraße 13 bis 17 einschließlich des Eckhauses (Königinstraße 85).

Hans Grässel

Hans Grässel (1860 – 1939) studierte 1877 bis 1881 Architektur an der Technischen Hochschule München. Bevor er 1885 die Prüfung für den Bayerischen Staatsbaudienst ablegte und beim Königlichen Landbauamt München zu arbeiten anfing, sammelte er Berufserfahrungen in Nürnberg und Bad Kissingen.

Hans Grässel errichtete für das Münchner Waisenhaus 1896 bis 1899 einen Neubau an der Findlingstraße in Neuhausen und orientierte sich bei der Gestaltung an altbayrischen Barockklöstern.

Bis 1920 stieg Hans Grässel zum Stadtbaudirektor auf. Er lieferte vor allem Pläne für den Bau von Schulen und Friedhöfen in München. 1894 bis 1900 wurde der → Ostfriedhof in Obergiesing nach seinen Vorstellungen angelegt, 1897 bis 1902 der → Westfriedhof in Moosach, 1904 bis 1908 der → Neue Israelitische Friedhof in Schwabing, 1905 bis 1907 der → Waldfriedhof in Hadern.

Das Altenheim St. Josef am → Luise-Kiesselbach-Platz (Sendling-Westpark) entstand 1924 bis 1927 ebenfalls nach Hans Grässels Plänen, außerdem 1926 bis 1928 der »Grässeltrakt« des → Stadtmuseums München und 1927 bis 1929 der Galerieflügel des → Lenbachhauses im Kunstareal.

Kapuzinerplatz

1892/93 gestaltete der Architekt Hans Grässel ein monumentales Wohnhaus mit Gastwirtschaft im Stil der deutschen Renaissance am Kapuzinerplatz, den Thomasbräukeller. Die dekorative Plastik an den Fassaden stammt von dem Bildhauer Anton Pruska* (1846 – 1930).

*) Mehr über Anton Pruska im Album über Brunnen

Zollhaus in Harlaching

1894 wurde das Zollhaus in Harlaching nach Plänen von Hans Grässel errichtet. Ein städtischer Beamter, der dort seine Dienstwohnung hatte, erhob den Pflasterzoll für die Nutzung der befestigten Straße. Inzwischen wird das unter Denkmalschutz stehende Gebäude an der Geiselgasteigstraße 1 als privates Wohnhaus genutzt.

Ehemaliges Zollhaus in Harlaching (Fotos: August 2025)

Westfriedhof

Hans Grässel gestaltete 1897 bis 1902 die Bebauung des 1898 eröffneten Friedhofs im Süden von Moosach im frühchristlichen Stil. Als »Westfriedhof« fiel die Anlage an München, noch bevor die Gemeinde Moosach 1913 ein Stadtteil wurde.

Schule an der Fürstenrieder Straße

Der Münchner Baurat Hans Grässel errichtete 1901 bis 1904 im neu eingemeindeten Stadtteil Laim die Fürstenrieder Schule, die noch einige Zeit frei stand. Bemerkenswert sind die getrennten Eingänge für Jungen und Mädchen. Adresse: Fürstenrieder Straße 30.

Ölberg-Kapelle

Der Architekt Hans Grässel baute auch eine kleine Kapelle in der Au, die einen Vorgängerbau von 1840 in den → Frühlingsanlagen an der Isar ersetzte. Gestiftet wurde sie von Simon Knoll (→ Simon-Knoll-Platz). Sie heißt Ölberg-Kapelle, weil man die Ölberg-Gruppe des Bildhauers Fidelis Schönlaub (1805 – 1883) aus der früheren Kapelle übernommen hat.

Liebherrstraße 13

1903 bis 1906 entstand die Kerschensteiner-Gewerbeschule (Liebherrstraße 13) im Lehel nach Hans Grässels Vorstellungen. Eine Inschrift lautet: »Zur Förderung des Handwerkes erbaut in den Jahren 1904 und 1905 durch die Stadtgemeinde München. Erweitert 1927/1928.« Ein Holzerker im Fachwerksti lockert die Neurenaissance-Fassade auf. Nach Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg rekonstruierte man das Gebäude vereinfacht, und inzwischen wird es von der Berufsschule für Holztechnik und Innenausbau München genutzt.

Ostfriedhof

Der → Ostfriedhof in Obergiesing geht auf den 1817 angelegten Auer Friedhof zurück. Das Friedhofsgebäude am St.-Martins-Platz wurden 1894 bis 1907 nach Plänen des Stadtbaurats Hans Grässel errichtet. Die Kuppel der Aussegnungshalle ist mit einem Durchmesser von 20 Metern nach dem Pantheon in Rom und der Befreiungshalle in Kelheim die drittgrößte ihrer Art in Europa.

Hans Grässel schuf im Münchner Ostfriedhof eine Kaskadenanlage mit einem natürlichen Gefälle, wie es sie sonst wohl in keinem Friedhof gibt. Die im Zweiten Weltkrieg beschädigte Anlage wurde 2015 restauriert.

Schule am Gotzinger Platz

Die Schule im Süden des Gotzinger Platzes wurde auf Initiative des Stadtschulrats und Reformpädagogen Georg Kerschensteiner vom städtischen Baurat Hans Grässel 1905 bis 1907 errichtet und im Jugendstil gestaltet. 1994 bis 1999 erfolgte eine 40 Millionen D-Mark teure Generalsanierung, und im Jahr darauf konnte auch die Turmhaube, eine neubarocke Doppelzwiebel, wieder hergestellt werden. Die Schule wurde beispielsweise von 1920 bis 1928 von Sigi Sommer besucht.

Grundschule am Agilolfingerplatz

Die Grundschule am Agilolfingerplatz in Untergiesing wurde 1905 bis 1907 ebenfalls nach den Plänen des Stadtbaurats Hans Grässel errichtet. Im Ersten und Zweiten Weltkrieg diente das barockisierte Gebäude als Lazarett; 1943 wurde es schwer beschädigt. Nach dem Zweiten Weltkrieg richtete man wieder Klassenzimmer ein, aber eine Komplettrenovierung war erst 1957 möglich, und 2001 bis 2003 fand eine Generalsanierung statt.

Neuer Israelitischer Friedhof

Als der (Alte) Israelitische Friedhof in Thalkirchen nicht mehr ausreichte, legte der Architekt und Baubeamte Hans Grässel 1904 bis 1908 den Neuen Israelitischen Friedhof in Schwabing an und errichtete dafür drei Gebäude, darunter das neubarocke Haus des Gebets: Beit Tefilah.

Mehr zum Neuen Israelitischen Friedhof im Album über Schwabing-Freimann

Münchenstift St. Josef

An der Nordseite des → Luise-Kiesselbach-Platzes steht das 1925 bis 1928 nach Plänen des Stadtbaudirektors Hans Grässel errichtete neubarocke Münchenstift St. Josef.

Schule in der Alten Heide

1926 wurde mit dem Bau einer Schule in der → Alten Heide begonnen. Die Pläne hatte Hans Grässel ausgearbeitet. Der Schulbetrieb wurde zwar schon im Herbst 1927 aufgenommen, aber die offizielle Eröffnungsfeier fand erst nach Abschluss der Bauarbeiten im März 1928 statt. 2016 bis 2019 wurde die Grundschule an der Fröttmaninger Straße in Schwabing generalsaniert.

Max Littmann

Max Littmann (1862 – 1931) studierte nach einer Maurer-Ausbildung 1883 bis 1885 Architektur in Dresden. 1885 kam er nach München und ließ sich hier nach Studienreisen 1888 als freischaffender Architektur nieder. 1891 heiratete er Ida Heilmann, eine Tochter des Bauunternehmers Jakob Heilmann (1846 – 1927) und war dann bis 1908 Teilhaber des Unternehmens Heilmann & Littmann.

Das Prinzregententheater plante Max Littmann ebenso wie das – im Inneren von Richard Riemerschmid* (1868 – 1957) gestaltete – Schauspielhaus in der Maximilianstraße, das 1926 von den Kammerspielen übernommen wurde. Der Architekt gestaltete 1903/04 den Umbau und die Erweiterung des Hotels »Vier Jahreszeiten«, dazu 1905/05 die Warenhäuser Oberpollinger in der Neuhauser Straße 44 und Tietz am Bahnhofplatz 7.

*) Mehr zu Richard Riemerschmid im Album über Jugendstil in München

Am Platzl

Von Max Littmann stammen die Pläne für das Hofbräuhaus (1896/97), das Orlando-Haus (1898/99) und zwei Corpshäuser (1899) Am Platzl.

Hofbräuhaus / Orlando-Haus (Fotos: Mai 2023 / 2018)

Mehr zum Platzl im Album über das Graggenauer Viertel

Prinzregententheater

Unter König Ludwig II. kam 1865 die Idee auf, ein Festspielhaus für Wagner-Opern in München zu bauen. Ernst von Possart (1841 – 1921), der Generaldirektor und Intendant der königlichen Hoftheater, engagierte sich in den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts dafür. 1899 wurde Max Littmann beauftragt, das Opernhaus zu entwerfen. Dabei orientierte er sich am 1872 – 1875 von Otto Brückwald nach Entwürfen von Richard Wagner im Stil der hellenistischen Romantik errichteten Richard-Wagner-Festspielhaus in Bayreuth. Das Ergebnis ist eine Kombination von Antiken-Rezeption, Jugendstil, Neorenaissance und Klassizismus. Die Bauarbeiten in Bogenhausen begannen am 27. April 1900, und am 20. August 1901 weihte man das nach Prinzregent Luitpold benannte Theater mit einer Aufführung der »Meistersinger von Nürnberg« ein. Der plastische Fassadenschmuck stammt von den Bildhauern Ernst Pfeifer (1862 ‒ 1948) und Heinrich Waderé (1865 – 1950).

Album übers Prinzregententheater

Diesel-Villa und Villa Lindenhof

Rudolf Diesel (1858 – 1913) ließ sich 1899 bis 1901 von Max Littmann eine ebenso luxuriös wie technisch fortschrittlich ausgestattete Villa in Bogenhausen bauen. Sie wurde für ihn zur finanziellen und psychische Belastung, zumal er sich mit Max Littmann überwarf und vor Gericht stritt. Der Architekt baute 1902/03 auch das Nachbarhaus, die Villa Lindenhof (Höchlstraße 4), in die er 1904 selbst einzog.

Diesel-Villa / Villa Lindenhof (Fotos: Februar 2025)

Theodor Fischer

Theodor Fischer (1862 – 1938) studierte 1880 bis 1885 Architektur an der Technischen Hochschule München, wo Friedrich von Thiersch und Carl Hocheder zu seinen Lehrern zählten. 1886 bis 1889 arbeitete er unter Leitung von Paul Wallot (1841 – 1912) im Baubüro des Reichstagsgebäudes in Berlin. 1889 bis 1892 war er mit Gabriel von Seidl in München tätig.

Als Vorstand des Stadterweiterungsreferats der kommunalen Bauverwaltung der Stadt München (1893 – 1901) stellte Theodor Fischer einen Generalbebauungsplan für München auf, der bis zum Zweiten Weltkrieg galt. 1901 folgte er einem Ruf nach Stuttgart, aber als Professor für Baukunst kehrte er 1908 an die Technische Hochschule München zurück. 1928 ließ er sich emeritieren.

Vom Historismus seines Lehrers Friedrich Thiersch setzte sich Theodor Fischer ab, wandte sich dem Jugendstil zu und entwickelte seinen eigenen Stil.

Unter den von ihm entworfenen Bauwerken sind die → Volksschule an der Haimhauserstraße in Schwabing (1897/98), das → Münchner Marionettentheater (1900), die → Erlöserkirche an der Münchner Freiheit (1900/01), die → Volksschule am Elisabethplatz (1901/02), die → Gebsattelbrücke (1901), die → Luitpold-, die Wittelsbacher- und die Max-Joseph-Brücke (1900 – 1904), der → Neubau des Polizeipräsidiums München (1909 – 1915), die → Bauhandwerker-Siedlung in Laim (1910/11) und die → Siedlung Alte Heide in Schwabing (1919 – 1928), einen → »Moll-Block« auf der Schwanthalerhöhe (1927/28), das → Verwaltungsgebäude der Rhein-Main-Donau AG (1928 – 1929; mit Jakob Pfaller) und die Erweiterung der Löwenbrauerei (1935).

Marionettentheater

Josef Leonhard Schmid (»Papa Schmid«, 1822 – 1912) erkannte den pädagogischen Wert des Marionettentheaters, das um 1800 als Jahrmarktsattraktion aufgekommen war. Deshalb schlug er der Schulbehörde Münchens 1858 die »Errichtung eines ständigen Marionettentheaters« vor. Noch im selben Jahr erhielt er die Genehmigung. Allerdings änderte sich der Aufführungsort in den ersten Jahrzehnten mehrmals, bis Papa Schmid 1900 in der Blumenstraße ein nach Plänen des Architekten Theodor Fischer gebautes Theater eröffnen konnte, ein neuklassizistisches Kuriosum.

Erlöserkirche in Schwabing

Nach dem Vorbild der von Gabriel von Seidl gestalteten → St.-Anna-Kirche im Lehel entwarf Theodor Fischer 1897 die evangelisch-lutherische Erlöserkirche. Dabei mischte er Jugendstil und Historismus. 1900 wurde der Grundstein in Schwabing gelegt. Die Bauleitung übernahm der Architekt Georg Lindner; mit der Ausführung wurde die Firma Alois Ansprenger beauftragt. Die Kirchweihe fand 1901 statt.

Mehr zur Erlöserkirche im Album über Schwabing-Freimann

Schule in der Haimhauserstraße

Die Schule in der Haimhauserstraße 23 wurde 1897/98 nach Plänen des Architekten Theodor Fischer (1862 – 1938) gebaut und am 1. Dezember 1898 in Betrieb genommen. Prunkstück ist das Jugendstil-Hauptportal mit Muschelkalk-Figuren des Bildhauers Josef Flossmann* (1862 – 1914).

*) Mehr zu Josef Flossmann im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Grundschule an der Hirschbergstraße

Die Grundschule an der Hirschbergstraße wurde 1901 bis 1903 nach Plänen des Architekten Theodor Fischer errichtet und war damals nach der (1898 – 1900 von Hans Grässel gebauten) Dom-Pedro-Schule – ebenfalls in Neuhausen – das zweitgrößte Schulhaus in München.

Polizeipräsidium

Prinzregent Luitpold ließ ein Kloster der Augustinereremiten im Kreuzviertel abreißen, um Platz für den Neubau des Polizeipräsidiums München zu schaffen. Es wurde 1909 bis 1915 nach Plänen von Theodor Fischer errichtet. Der Stil ist historisierend mit Jugendstilelementen und Anklängen an Altmünchner Bauformen.

Mehr zum Polizeipräsidium München im Album übers Kreuzviertel

Handwerker-Siedlung in Laim

Theodor Fischer plante eine Handwerker-Siedlung in Laim in der Tradition der Gartenstadtbewegung und fing 1910/11 mit Bau an. Die Siedlung konnte zwar aus finanziellen Gründen nur teilweise realisiert werden, aber die Kleinhaus-Kolonie in der Gunzenlehstraße mit einem Tor im Süden gilt heute als Idyll.

Siedlung Alte Heide

Theodor Fischer baute die Siedlung Alte Heide* 1919 bis 1928 im Auftrag einer 1918 für diesen Zweck von sechs Industriebetrieben und dem Verein zur Verbesserung der Wohnungsverhältnisse in München gegründeten gemeinnützigen Baugesellschaft. Für die Arbeiterfamilien der Auftraggeber strebte Theodor Fischer statt der üblichen Mietskasernen einen »Gartenwohnpark« an. Die 26 dreistöckigen Wohngebäude wurden zur ersten Zeilenbausiedlung in Deutschland, und die Freiflächen durften (und dürfen) die Bewohnerinnen und Bewohnern als Kleingärten nutzen.

*) Mehr zur Siedlung Alte Heide im Album über Schwabing-Freimann

Max Langheinrich

Max Langheinrich (1869 – 1924), der 1892 bis 1894 bei Friedrich von Thiersch studiert und bis 1902 für Martin Dülfer gearbeitet hatte, gehörte 1901 zu den Gründern des Kabaretts »Elf Scharfrichter«. Seine Tätigkeit als Architekt endete 1910, als er ungenutzte Grafitvorkommen im Bayerischen Wald erbte, ein Verfahren zur Verwertung entwickelte und als Industrieller ein Vermögen anhäufte. Er wohnte mit seiner Frau in einem 1910 von ihm entworfenen Haus in der Friedrichstraße 34 in Schwabing.

Eine Reihe von Häusern, die Max Langheinrich entworfen hatte, errichtete der Bauunternehmer Friedrich Trump (1869 – 1918).

Franz-Joseph-Straße 23 Fotos: Januar 2023 / März 2025)

Franz Popp

Der in Budapest geborene Architekt Franz Popp (1870 ‒ 1928), der in seiner Geburtsstadt studiert hatte, kam 1900 nach München und gestaltete hier drei Dutzend Mietshäuser im Jugendstil, vor allem in Schwabing und Bogenhausen.

Elisabethstraße 16 (Fotos: Januar 2023)

German Bestelmeyer

German Bestelmeyer (1874 – 1942) studierte 1893 bis 1897 Architektur an der Technischen Hochschule München und an der Akademie der Bildenden Künste Wien. Nach ersten Berufserfahrungen folgte er 1910 einem Ruf an die Technische Hochschule Dresden, und von 1922 an lehrte er als Nachfolger seines früheren Lehrers Friedrich von Thiersch an der Technischen Hochschule München. Von 1924 bis 1942 war German Bestelmeyer Präsident der → Akademie der Bildenden Künste München – und nutzte diese Stellung, um seine konservative Haltung in der Architektur gegen fortschrittliche Ansätze zu verteidigen. Am 1. Mai 1933 trat er der NSDAP bei, und bei seinem Tod ordnete Hitler ein Staatsbegräbnis an.

German Bestelmeyer plante die Erweiterungen des Hauptgebäudes der → Ludwig-Maximilians-Universität München (1906 – 1910) und der → Technischen Hochschule München (1922 – 1926), den Kongressbau des → Deutschen Museums (1928 – 1935) und das → Luftgaukommando in der Prinzregentenstraße gegenüber dem Nationalmuseum (1935/36).

Bestelmeyer-Anbau der Universität

1906 bis 1910 erweiterte der Architekt German Bestelmeyer das Hauptgebäude der Ludwig-Maximilians-Universität zur Amalienstraße hin. Dabei entstand das Auditorium maximum mit 800 Sitzplätzen.

Luftgaukommando Süd

Das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie residiert in einem Gebäude in der Prinzregentenstraße 28, das 1937/38 nach Plänen des Architekten German Bestelmeyer für das Luftgaukommando Süd im monumentalisierenden Repräsentationsstil gebaut wurde. Davon zeugen die beiden Luftwaffenadler über dem Haupteingang.

Prinzregentenstraße 28 (Fotos: Februar 2026 / Februar 2025)

Hans Döllgast