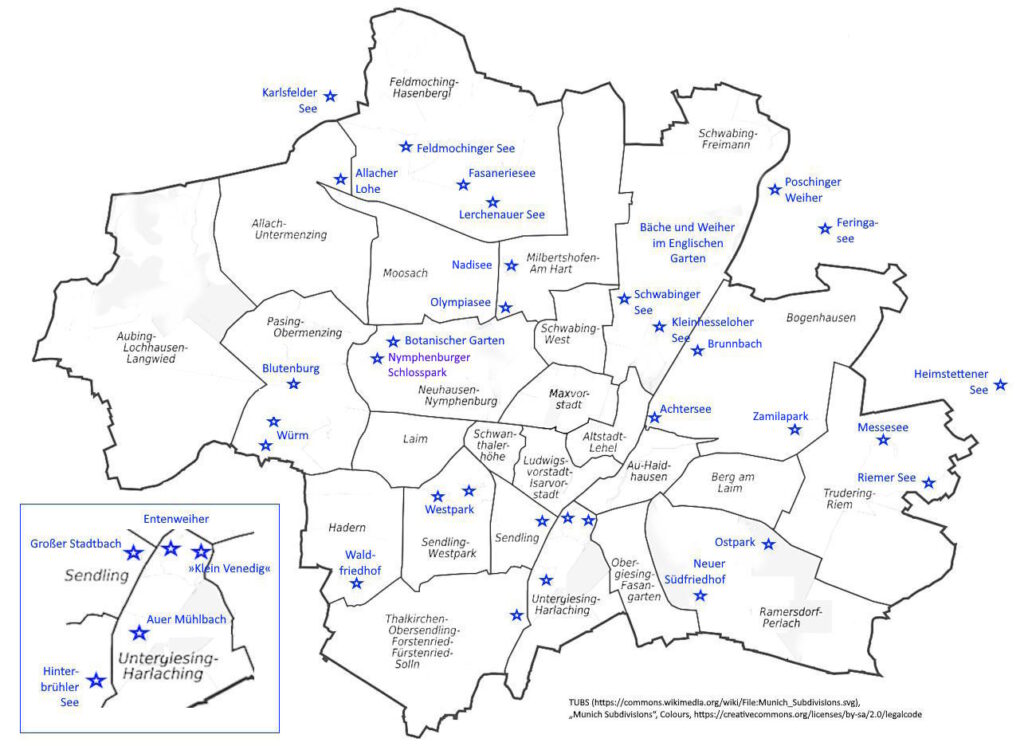

München: Bäche, Seen und Weiher

In München gibt es nicht nur viele Parks und Grünanlagen, sondern auch zahlreiche Bäche, Seen und Weiher. Alle laden zum Spaziergang ein, und einige auch zum Sonnen und Baden. Dazu die Isar, über die es ein eigenes Album gibt.

Bäche im Englischen Garten (Südteil)

Münchner Stadtbezirk 1: Altstadt-Lehel

Auf Anregung des in Massachusetts geborenen bayerischen Kriegsministers Benjamin Thompson – ab 1792: Reichsgraf von Rumford – ordnete Kurfürst Karl Theodor im Februar 1789 die Anlage von Militärgärten in bayrischen Garnisonsstädten an. In München wurde damit im Juli 1789 begonnen, und im folgenden Monat beschloss Karl Theodor, östlich davon einen Park anzulegen, der »dem ganzen Volke zugute kommen« sollte. Der Hofgärtner Friedrich Ludwig von Sckell* (1750 ‒ 1823) orientierte sich bei der Gestaltung nicht an geometrischen Barockgärten, sondern an der Natur. Der »Englische Garten« wurde im Frühjahr 1792 seiner Bestimmung übergeben. Der Südteil gehört zum Lehel, der Nordteil zu Schwabing-Freimann (siehe unten).

*) Mehr zu Friedrich Ludwig von Sckell im Album über Architekten

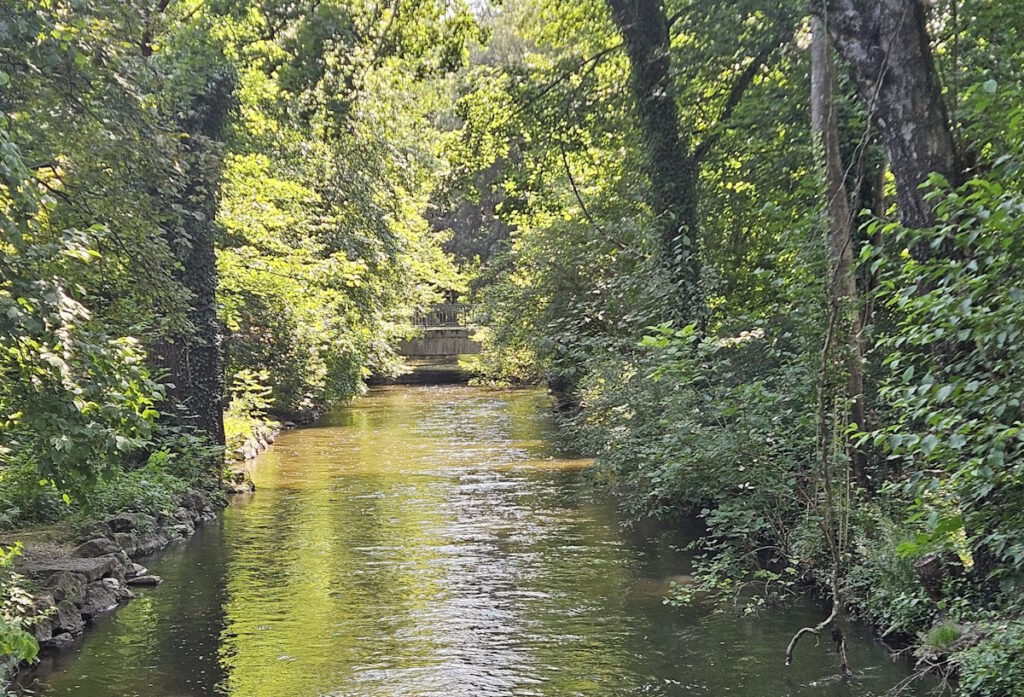

Bäche im Südteil des Englischen Gartens

Friedrich Ludwig von Sckell hatte um 1789 auch das aus der Isar gespeiste System der Bäche im Englischen Garten konzipiert.

Ein beliebtes Fotomotiv ist die 1814 von Friedrich Ludwig von Sckell nach einem Entwurf des Architekten Johann Andreas Gärtner (1744 – 1826) angelegte Kaskade an der Stelle, an der Eisbach und Schwabinger Bach zusammenfließen und sich gleich wieder trennen. Diese modellierte Landschaft entsprach damals dem Naturverständnis der Romantik. Zu finden ist die Kaskade ganz im Süden des Englischen Gartens beim → Haus der Kunst, nahe der → Eisbachwelle und des → Japanischen Teehauses.

Eisbachwelle und Dianabadschwelle

Der Eisbach ist der stärkste Bach im Englischen Garten, noch vor dem Schwabinger Bach und dem Oberstjägermeisterbach. Er entsteht durch die Zusammenführung des Stadtmühlbaches und des Stadtsägmühlbaches an der Eisbachbrücke in der Prinzregentenstraße und mündet einen halben Kilometer unterhalb der John-F.-Kennedy-Brücke bzw. des Isarrings in den Fluss.

Die Eisbachwelle an der Prinzregentenstraße im Lehel gilt als weltweit größte und beste Flusswelle mitten in einer Großstadt. 2010 erwarb die Stadt München das Gelände vom Freistaat Bayern im Tausch gegen ein anderes Grundstück im Englischen Garten, um die ebenso strittigen wie komplizierten Rechtsverhältnisse und Haftungsfragen neu regeln zu können.

Im April 2025 starb eine Surferin an der Eisbachwelle. Ihre Leash hatte sich verhakt und sie unter Wasser gezogen. Erst nach einer halben Stunde war sie von der Feuerwehr befreit worden. Eine Woche später starb sie jedoch im Krankenhaus. Erst nach Monaten durfte an der Eisbachwelle wieder gesurft werden.

Gesurft wird auch 750 Meter nordöstlich der Eisbachwelle, an der Dianabadschwelle des Eisbachs (»E2«), aber im Winter 2024/25 ließen die Eigentümer der angrenzenden Immobilie einen neuen Zaun bauen, damit Surferinnen und Surfer nicht länger von der Mauer rechts am Wasser auf ihre Bretter springen können. Auf diese Weise wollten die Anwohner das sie störende Surfen auf der Dianabadschwelle unterbinden. Aber die Stadt München strebt nun (Sommer 2025) einen Gebietstausch mit dem Freistaat Bayern auch an der Dianabadschwelle und eine ähnliche Regelung wie an der Eisbachwelle an.

Album: Englischer Garten privat

Teehaus Kanshoan

Soshitsu Sen, Großmeister der Urasenke Teeschule in Kyoto, stiftete das Teehaus Kanshoan im Englischen Garten 1972 dem Organisationskomitee für die XX. Olympischen Sommerspiele in München mit der Auflage, dort die japanische Teezeremonie weiterzuführen.

Wo sich der Schwabinger Bach beim → Teehaus Kanshoan zu einem Teich weitet, lassen sich immer wieder Schwäne beobachten.

Album über den Englischen Garten

Achtersee

Münchner Stadtbezirk 5: Au-Haidhausen

König Maximilian II. ließ 1857 bis 1866 die später (1897) nach ihm benannten Anlagen vom Hofgärtner Carl von Effner (1831 – 1884) anstelle einer Schafweide anlegen. Der Gartenarchitekt Jakob Möhl (1846 – 1916) erweiterte die Maximiliansanlagen 1891 bis 1893. Sie erstrecken sich in Haidhausen und Bogenhausen zwischen dem → Gasteig und der → Max-Joseph-Brücke.

Der künstlich angelegte Teich in den Maximiliansanlagen nördlich des → Friedensengels trägt aufgrund seiner Form den Namen Achtersee.

Die Mandarinente (Aix galericulata) ist eine ursprünglich in Ostasien beheimatete Vogelart aus der Familie der Entenvögel (Anatidae).

Album über die Maximiliansanlagen in München

Großer Stadtbach

Münchner Stadtbezirk 6: Sendling

Beim Großen Stadtbach handelt es sich um die Fortsetzung des Isar-Werkkanals unterhalb des Isarwerks 2 in Sendling. Nach dem Isarwerk 3 fließt das meiste Wasser nördlich der Braunauer Eisenbahnbrücke in die Isar zurück, und nur ein Teil geht in den Westermühlbach über.

Moll- und Westsee im Westpark

Münchner Stadtbezirk 7: Sendling-Westpark

1976 schrieb die Stadt München einen Architektenwettbewerb für die Anlage eines neuen Parks – des Westparks – auf einem fast unbebauten Brachland im (1992 aufgelösten) Waldfriedhofviertel aus. Der Entwurf des Münchner Landschaftsarchitekten Peter Kluska (1938 – 1920) überzeugte die Jury Anfang 1977. Parallel dazu bewarb sich München im Mai 1977 für die Internationale Gartenbauausstellung (IGA) 1983 – und erhielt im Juli den Zuschlag. So entstand von 1978 bis 1983 der zweieinhalb Kilometer lange, 69 Hektar große Westpark mit künstlichen Hügeln und zwei Seen.

Westsee

Bei schönem Wetter ist der Westsee im Münchner Westpark vor allem auch bei muslimischen Familien beliebt. Das Foto rechts entstand 22. April 2023, dem Tag nach dem Zuckerfest.

Mollsee

Der Mollsee wurde nach dem 1894 von Leonhard Moll (1870 – 1945) in München gegründeten Bauunternehmen benannt, auf dessen ehemaligen Gelände er sich befindet.

Album über den Westpark

Der Große Teich im Botanischen Garten

Münchner Stadtbezirk 9: Neuhausen-Nymphenburg

Friedrich Ludwig von Sckell gestaltete 1812 einen Botanischen Garten in München (→ Alter Botanischer Garten). Karl Eberhard von Goebel, der Direktor des Botanischen Gartens von 1891 bis 1932, initiierte die Verlegung und Neuanlage nördlich des Schlossparks Nymphenburg, die von 1909 bis 1914 realisiert wurde. Mit dem Garteningenieur Peter Holfelder gemeinsam war Ludwig Ullmann für das Konzept der Gartenanlage verantwortlich.

Album Botanischer Garten München

Seen und Weiher im Schlosspark Nymphenburg

Münchner Stadtbezirk 9: Neuhausen-Nymphenburg

Der bayrische Kurfürst Ferdinand Maria erwarb 1663 ein Areal östlich des → Schlosses Blutenburg in Obermenzing und ließ dort 1664 bis 1675 für seine Gemahlin Henriette Adelheid von Savoyen ein Landschloss errichten, dem sie den Namen »Nymphenburg« gab. Es war ein Geschenk für sie, weil sie einen Thronfolger geboren hatte. Unter Kurfürst Max II. Emanuel wurde 1701 der Grundstein für die Erweiterung des Anwesens zur barocken Schlossanlage durch Enrico Zuccalli und Giovanni Antonio Viscardi gelegt. Und im 19. Jahrhundert gab zunächst König Maximilian I. Joseph Umgestaltungen in Auftrag, dann arbeitete Leo von Klenze für König Ludwig I. weiter an Schloss Nymphenburg.

Album über den Schlosspark Nymphenburg

Schlosskanal

Münchner Stadtbezirk 9: Neuhausen-Nymphenburg

Kurfürst Max II. Emanuel ließ 1701 bis 1703 den Nymphenburger Kanal anlegen, um → Schloss Nymphenburg und den Schlosspark mit Wasser aus der Würm zu versorgen. Der repräsentative östliche Teil, der Schlosskanal, entstand erst 1728 bis 1730 unter Kurfürst Karl Albrecht.

Olympiasee

Münchner Stadtbezirk 11: Milbertshofen-Am Hart

Das »demokratische Grün« des Olympiaparks wurde von dem Landschaftsarchitekten Günther Grzimek (1915 – 1996) gestaltet. Der 1,1 Kilometer lange, bis zu 223 Meter breite und maximal 1,4 Meter tiefe Olympiasee wird vom Nymphenburg-Biedersteiner Kanal durchflossen und nimmt auch das Regenwasser von den Olympiadächern auf.

Album über den Olympiapark

Nadisee

Münchner Stadtbezirk 11: Milbertshofen-Am Hart

Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den XX. Olympischen Sommerspielen 1972 in München baute man neben dem Olympiapark Unterkünfte: das Olympiadorf. Die Entwürfe für die nach den Spielen als Trabantenstadt konzipierte Anlage stammten von dem Stuttgarter Architekturbüro HW&P (Erwin Heinle, Robert Wischer und Partner). Der Brite Cedric Price war einer der maßgeblich Beteiligten. 1998 wurde das Olympiadorf ebenso wie die Sportanlagen im Olympiapark unter Ensembleschutz gestellt.

Eine »Betonwüste«? Allenfalls in einigen Bereichen. Die ungewöhnliche Wohnanlage wirkt frappierend gut durchdacht und bietet nicht nur überraschend viel Grün, sondern sogar einen Badesee.

Album übers Olympiadorf

Gewässer im Englischen Garten (Nordteil)

Münchner Stadtbezirk 12: Schwabing-Freimann

Auf Anregung des in Massachusetts geborenen bayerischen Kriegsministers Benjamin Thompson – ab 1792: Reichsgraf von Rumford – ordnete Kurfürst Karl Theodor im Februar 1789 die Anlage von Militärgärten in bayrischen Garnisonsstädten an. In München wurde damit im Juli 1789 begonnen, und im folgenden Monat beschloss Karl Theodor, östlich davon einen Park anzulegen, der »dem ganzen Volke zugute kommen« sollte. Der Hofgärtner Friedrich Ludwig von Sckell (1750 ‒ 1823) orientierte sich bei der Gestaltung nicht an geometrischen Barockgärten, sondern an der Natur. Der »Englische Garten« wurde im Frühjahr 1792 seiner Bestimmung übergeben. Der Südteil gehört zum Lehel (siehe oben), der Nordteil zu Schwabing-Freimann.

*) Mehr zu Friedrich Ludwig von Sckell im Album über Architekten

Der Kleinhesseloher See im Wandel der Jahreszeiten

Oberst Reinhard Freiherr von Werneck (1757 – 1842), der den Grafen Rumford 1798 als Direktor des Englischen Gartens in München ablöste, erweiterte den Park nach Norden, bis Friedrich Ludwig von Sckell 1804 Hofgartenintendant in München wurde. Der verdoppelte 1807 bis 1812 die Größe des 1803 von Reinhard von Werneck angelegten Kleinhesseloher Sees im Englischen Garten. Drei Inseln gibt es im Kleinhesseloher See: Königs-, Kurfürsten- und Regenteninsel.

Kleinhesseloher See, Reiher (Fotos: September 2025)

Schwabinger Bach

Westlich der anderen Bäche im Englischen Garten fließt der Schwabinger Bach als Fortsetzung des Köglmühlbachs von der Südwestecke des Parks nach Norden. Südöstlich des → Nordfriedhofs mündet der Nymphenburg-Biedersteiner Kanal in den Schwabinger Bach. Vor der Gaststätte Aumeister in Freimann spaltet sich der (Garchinger) Mühlbach ab. Beide Bäche münden bei Garching in die Isar.

Oberstjägermeisterbach, Schwammerlweiher, Entenfallweiher und Libellenteich

Der Oberstjägermeisterbach zweigt nordöstlich der Dianabadschwelle vom Eisbach ab und fließt dann 5,5 Kilometer weit durch den Englischen Garten nach Norden, bis er östlich der Gaststätte Aumeister wieder in den Schwabinger Bach mündet. Auf Höhe des → Stauwehrs Oberföhring und der → St.-Emmeram-Brücke bildet er eine Auenlandschaft mit Teichen: Schwammerlweiher, Entenfallweiher und Libellenteich.

Entenfallweiher (Fotos: September 2025)

Schwammerlweiher (Fotos: September 2025)

Album über den Englischen Garten

Schwabinger See

Münchner Stadtbezirk 12: Schwabing-Freimann

Der Schwabinger See wurde Ende der Achtzigerjahre auf dem Gelände des 1987 aufgelassenen Schwabinger Güterbahnhofs angelegt. Durchflossen wird er vom Nymphenburg-Biedersteiner Kanal (»Schwarze Lacke«), der im Englischen Garten in den Schwabinger Bach mündet. Ein Kilometer nördlich des Schwabinger Sees ragen die 2004 fertiggestellten → »Highlight Towers« 113 bzw. 126 Meter hoch auf.

Brunnbach

Münchner Stadtbezirk 13: Bogenhausen

Ursprünglich befand sich die Quelle des Brunnbachs in Bad Brunnthal südlich der → Max-Joseph-Brücke, aber bei der Bebauung des → Herzogsparks schüttete man den ersten Abschnitt des Baches zu. Heute tritt er am Isarhochufer nördlich des Isarrings zu Tage. Drei Kilometer weiter, bei → St.-Emmeram, unterquert der Brunnbach den Mittleren Isarkanal und mündet gleich darauf in die Isar. Im Herzogpark führt ein Spazierweg durch die Grünanlage bis zur Höhe des → Oberföhringer Stauwehrs am Brunnbach entlang.

See im Zamilapark

Münchner Stadtbezirk 13: Bogenhausen

Josef Schörghuber (1920 – 1995) baute parallel zum → Arabellapark in Bogenhausen von 1983 bis 1991 auch die Siedlung »Zamilapark« in Zamdorf. Man warf ihm vor, er habe die Grundstücke von der Stadt München unter Wert kaufen können (»Zamdorfer Grundstücksaffäre« 1984). Seinen Namen erhielt der Zamilapark nach der Zamilastraße, die seit 1956 so heißt. Während sich der Ortsname Zamdorf von dem Männernamen Zamo ableitet, griff man mit Zamilastraße und -park auf den Frauennamen Zamila zurück.

Messesee

Münchner Stadtbezirk 15: Trudering-Riem

Vor dem Eingang West der 1994 bis 1998 gebauten Messehallen in Riem befindet sich der 390 Meter lange Messesee, der von Nord nach Süd über zwei Spundwände fließt. Im Wasser steht die Installation »Gran Paradiso« von Stephan Huber* aus dem Jahr 1997, ein überdimensionales Regal mit Modellen verschiedener Gipfel der Alpen. Mit dieser Parodie auf die Präsentationsregale der Messen kritisiert der Künstler die Kommerzialisierung der Landschaft.

*) Mehr zu Stephan Huber im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Riemer See

Münchner Stadtbezirk 15: Trudering-Riem

Der 800 Meter lange, 150 Meter breite und bis zu 18 Meter tiefe Riemer See (BUGA-See) wurde ebenfalls für die Bundesgartenschau vom 28. April bis 9. Oktober 2005 angelegt. Im Osten befindet sich das Badeufer, und auf der gegenüberliegenden Seite überspannt ein die Messestadt Riem mit Gronsdorf verbindender Fußgängersteg die Flachwasserzone.

See im Neuen Südfriedhof

Münchner Stadtbezirk 16: Ramersdorf-Perlach

Der Neue Südfriedhof in Perlach wurde 1977 vom Garten- und Landschaftsarchitekten Gottfried Hansjakob (*1937) angelegt. Das mehr als 35 Hektar große Gelände wirkt nicht zuletzt wegen des Sees mehr wie ein Park.

Ostparksee

Münchner Stadtbezirk 16: Ramersdorf-Perlach

Zur Konzeption der 1967 bis 1991 gebauten Trabantenstadt Neuperlach gehörte ein 1965 vom Landschaftsarchitekten Ludwig Roemer (1911 – 1974) konzipierter Park, der bis 1982 angelegt wurde. Den Ostparksee gestaltete der Gartenarchitekt Josef Wurzer.

Album über den Ostpark

Auer Mühlbach

Münchner Stadtbezirk 18: Untergiesing-Harlaching

Beim Auer Mühlbach handelt es sich um einen sieben Kilometer langen, aus der Isar gespeisten Münchner Stadtbach zwischen → Marienklause und → Maximiliansbrücke.

Von »Klein-Venedig« sprechen Münchner beim Blick von der kleinen Brücke über den Auer Mühlbach in Untergiesing, an der Voß- und Mondstraße zusammentreffen. Das wirkt übertrieben, aber im 19. Jahrhundert, als sogar die heutige Sparkassenstraße noch ein Bach war, galt München als »Venedig des Nordens«. (Die → Sparkassenstraße entstand 1906 durch die Überwölbung des bis dahin offenen Pfisterbachs, der damals die Pfistermühle antrieb.)

Entenweiher

Münchner Stadtbezirk 18: Untergiesing-Harlaching

Der vom Aubach (Freibadbächl) gespeiste Entenweiher nordöstlich der → Brudermühlbrücke in München-Untergiesing besteht aus einem 300 Meter langen Südteil und einem tiefer liegenden kleineren Nordteil.

Schwanenfamilie am Entenweiher (Fotos: Juni 2025)

Hinterbrühler See

Münchner Stadtbezirk 19: Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln

Der Hinterbrühler See wurde Anfang des 20. Jahrhunderts in einer Senke südlich der → Floßlände zwischen dem Isar-Werkkanal (Zufluss) und dem Floß- bzw. Ländkanal (Abfluss) in den Isarauen angelegt. 1966 vergrößerte man die Wasserfläche.

Bei Brühl handelt es sich übrigens um ein altes Wort in Toponymen, das auf Wiese, Wald oder ein Feuchtgebiet verweist.

Waldfriedhofsee

Münchner Stadtbezirk 20: Hadern

Der Architekt und Stadtbaumeister Hans Grässel* (1860 – 1939) legte 1905 bis 1907 im ehemaligen Hochwaldforst von Schloss Fürstenried den ersten Waldfriedhof Deutschlands an. 1963 bis 1966 erweiterte der Gartenarchitekt Ludwig Roemer (1911 – 1974) den Waldfriedhof nach Südwesten und schuf auch den Waldfriedhofsee.

*) Mehr zu Hans Grässel im Album über Architekten

Album über den Waldfriedhof

Die Würm

Münchner Stadtbezirk 21: Pasing-Obermenzing

Bei der Würm handelt es sich um den Abfluss des Starnberger Sees (der bis 1962 Würmsee hieß). Nach knapp 40 Kilometern mündet die Würm bei Dachau in die Amper, einen Zufluss der Isar. Aber auch das für den Schlosspark Nymphenburg und die Schlossanlage Schleißheim angelegte Nordmünchner Kanalsystem wird von der Würm gespeist. Auf einer Länge von etwas mehr als elf Kilometern durchfließt die Würm die Münchner Stadtbezirke Pasing-Obermenzing und Allach-Untermenzing.

Von ein paar Lücken abgesehen, verlaufen Rad- und Spazierwege am Wasser entlang.

Spaziergang an der Würm zwischen Blutenburg und Untermenzing (Fotos: August 2025)

Die Würm im Pasinger Stadtpark

König Maximilian I. erwarb 1814 das Prinz-Carl-Schlösschen – den Vorgängerbau des heutigen Schlosses Gatterburg – auf einer Insel in der Würm und ließ dort 1815 einen Landschaftsgarten anlegen. 1929 entstand daraus ein Park der damals noch selbstständigen Stadt Pasing. Im Süden geht der Pasinger Stadtpark in den nach dem Lehrer, Filmemacher, Autor und Gräfelfinger Bürgermeister Paul Diehl (1886 – 1976) benannten Park über. Die Würm, die beide Parks durchfließt, ist an einigen Stellen zu künstlichen Seen aufgestaut.

Blutenburg-Weiher

Münchner Stadtbezirk 21: Pasing-Obermenzing

Das von der Würm umflossene → Schloss Blutenburg geht auf eine Wasserburg des 13. Jahrhunderts zurück. 1431 bis 1440 ließ der spätere Herzog Albrecht III. die Anlage (»Pluedenburg«) zu einem Landsitz ausbauen. Von 1508 an diente die Blutenburg als Jagdschloss. 1676 erwarb der Münchner Notar Freiherr Anton von Berchem die inzwischen marode Anlage und ließ sie umbauen.

Mehr über Schloss Blutenburg im Album über Pasing-Obermenzing

Landschaftssee Allacher Lohe

Münchner Stadtbezirk 23: Allach-Untermenzing

Bei der Allacher Lohe handelt es sich (wie bei der Angerlohe, dem Kapuzinerhölzl und dem Hartmannshofer Wald) um Reste des früher für den Münchner Norden und Westen charakteristischen Lohwaldgürtels, also eines lichten Waldes mit offenen (Heide-)Flächen. Im Südosten der Allacher Lohe befindet sich ein in den Neunzigerjahren entstandener Baggersee, der als Ludwigsfelder See bekannt ist, aber offiziell Landschaftssee Allacher Lohe heißt. Er ist nur an wenigen Stellen zugängig, und Baden ist dort offiziell verboten. Auf den Schnappschüssen vom Frühjahr 2024 ist Blütenstaub auf der Wasseroberfläche zu sehen.

Lerchenauer See

Münchner Stadtbezirk 24: Feldmoching-Hasenbergl

Drei ab 1938 durch Kiesentnahme für die Anlage des Rangierbahnhofs Nord entstandene Baggerseen im Stadtbezirk Feldmoching-Hasenbergl wurden Ende der Sechziger-, Anfang der Siebzigerjahre zu Erholungsgebieten umgestaltet.

Der bis zu sieben Meter tiefe Lerchenauer See ist die kleinste Wasserfläche der »Dreiseenplatte« in Feldmoching. Das Areal wurde 1967 bis 1974 nach Plänen des Landschaftsarchitekten Alfred Reich gestaltet. Dazu gehört neben Bade-und Grillplätzen und einem Rundweg eine ausgedehnte Grünfläche am Südufer mit Spielplatz und Rodelhügel.

Fasaneriesee

Münchner Stadtbezirk 24: Feldmoching-Hasenbergl

Sowohl geografisch als auch größenmäßig liegt der Fasaneriesee zwischen den beiden anderen Seen der »Dreiseenplatte«. Es gibt einen Rundweg, weitläufige Liegewiesen, Sport- und Bademöglichkeiten.

Im Frühjahr haben die Gänse Nachwuchs, die Wiesen sind voller Gänseblümchen, und auf dem Wasser schwimmt Blütenstaub.

Feldmochinger See

Münchner Stadtbezirk 24: Feldmoching-Hasenbergl

Der Feldmochinger See, die größte der zur »Dreiseenplatte« gehörenden Wasserflächen, kann auf einem 2,3 Kilometer langen Fußweg umrundet werden. Außer Bademöglichkeiten, eigens auch für Behinderte, gibt es in dem Erholungsgebiet Liegewiesen, einen Nacktbereich, Grillzonen, Kinderspielplätze und verschiedene Sportmöglichkeiten.

Karlsfelder See, Schallweiher

Münchner Vororte

Im Dachauer Moos befinden sich der 940 Meter lange, 150 bis 320 Meter breite und bis zu 10 Meter tiefe Karlsfelder See und der benachbarte Schallweiher. Der Karlsfelder See entstand ab 1939 als Baggersee und wurde in den Siebzigerjahren zum Badesee bzw. Naherholungsgebiet umgestaltet.

Poschinger Weiher

Münchner Vororte: Unterföhring

Der Poschinger Weiher (vorübergehend: Unterföhringer See) entstand nach dem Ersten Weltkrieg als Baggersee in den Isarauen beim Kiesabbau für die Anlage des Mittlere-Isar-Kanals und wurde nach dem Gutsbesitzer Johann Michael III. Ritter und Edler von Poschinger benannt, der 1896 die 13 Kilometer lange Bahnstrecke vom Gut Zengermoos zum Schlossgut in Ismaning hatte bauen lassen (Torfbahn). Im See befindet sich eine Vogelschutzinsel.

Album über Unterföhring

Feringasee

Münchner Vororte: Unterföhring

Der Feringasee in Unterföhring entstand Mitte der Siebzigerjahre als Baggersee durch die Kiesentnahme für den Bau der nahen Autobahn. Der Name geht auf die älteste Erwähnung des Ortes Föhring ‒ »ad feringa« ‒ in einer Urkunde aus dem 8. Jahrhundert zurück.

Heimstettener See

Münchner Vororte

Der Heimstettener See auf der Schotterebene zwischen den Münchner Vororten Kirchheim-Heimstetten, Aschheim und Feldkirchen entstand 1937/38 beim Kiesabbau durch die Reichsbahn. 1969 begann der Verein zur Sicherstellung überörtlicher Erholungsgebiete in den Landkreisen um München e. V. mit der Anlage von Liegewiesen und anderen Grünflächen am Ufer des bis zu 12,5 Meter tiefen Baggersees. (Bereits geplante Sanierungsarbeiten der Sanitäranlagen werden voraussichtlich nicht vor Ende 2025 beginnen.)

Die Einheimischen bezeichnen den Heimstettener See als Fidschn. Das hat nichts mit den Fidschi-Inseln zu tun, sondern soll auf den Namen Velasco zurückgehen. So hieß der italienische Führer eines Schaufelbaggers, der beim Kiesabbau zum Einsatz kam. Den Namen sprachen die Anwohner wie »Vilatschko« aus, und im Lauf der Zeit nannten sie den Baggersee nicht mehr »Schwemm«, sondern »Vidschä« bzw. »Fidschn«.

Heimstettener See (Fotos: September 2024)