Kirchen in München

Sendling

Münchner Stadtbezirk 6: Sendling

St. Korbinian in Sendling

Die Kirche St. Korbinian begrenzt den Gotzinger Platz im Westen. Das ursprüngliche neubarocke Bauwerk mit zwei 55 Meter hohen Türmen entstand 1924 bis 1926 nach Plänen des Architekten Hermann Buchert (1876 – 1955). 1944 wurde es bei einem Luftangriff zerstört. Der Wiederaufbau erfolgte 1949 bis 1952. Leider fanden wir die Kirche mehrmals verschlossen vor.

St. Korbinian (Fotos: Juli 2023 / Juli 2025)

Alte Kirche St. Margaret in Sendling

Die alte Pfarrkirche in Untersendling wurde 1711 bis 1713 nach Plänen von Wolfgang Zwerger d. J. im Stil oberbayerisch-barocker Dorfkirchen errichtet – vermutlich anstelle einer gotischen Kirche, die 1705 bei der Sendlinger Mordweihnacht zerstört worden war. Franz Fröhlich gestaltete 1712 den Hochaltar mit der hl. Margareta von Antiochia im Bild und Holzfiguren der Heiligen Georg und Johannes. Der linke Seitenaltar mit der heiligen Familie stammt von Johann Baptist Unterstainer. Wer den rechten Seitenaltar schuf, wissen wir nicht. Die Kanzel wurde von Ignaz Johann Gräßl gestaltet.

Alte Kirche St. Margaret in Sendling (Fotos: Juli 2024)

Das 2003/04 ebenso wie St. Margaret restaurierte Fresko von Wilhelm Lindenschmit d. Ä. aus dem Jahr 1830 an der Außenwand der Kirche zeigt eine Szene aus der Sendlinger Mordweihnacht (Sendlinger Bauernschlacht).

Pfarrkirche St. Margaret in Sendling

Der Bauer Alois Stemmer vom Stemmerhof neben der alten Pfarrkirche in Untersendling stiftete 1891 ein Grundstück für den Bau einer neuen Kirche und finanzierte mit anderen Landwirten zusammen das Projekt. Vom italienischen Hochbarock inspiriert, begann der Münchner Architekt Michael Dosch 1902 mit dem Bau einer der größten Kirchen der Stadt München. Nach seinem Tod im Jahr 1910 ersetzte ihn Franz Xaver Boemmel, und 1913 war die Kirche St. Margaret fertig, aber die Kosten fielen fast doppelt so hoch aus wie zunächst geplant. Der Turm ist mehr als 85 Meter hoch. Das 26,5 Meter hohe Tonnengewölbe überspannt ein 76 Meter langes und 21 Meter breites Kirchenschiff.

St. Achaz in Sendling

1927/28 wurde die auf ein gotisches Bauwerk zurückgehende Barockkirche St. Achaz in Sendling durch ein weit größeres neubarockes Gebäude ersetzt. Als Architekt war Richard Steidle (1881 – 1958) dafür verantwortlich. Auffallend ist das durch Gurtbögen gegliederte Tonnengewölbe aus Holz. Die drei Altarbilder wurden aus der barocken Vorgängerkirche übernommen.

Schwanthalerhöhe

Münchner Stadtbezirk 8: Schwanthalerhöhe

St. Benedikt auf der Schwanthalerhöhe

Die 1878 bis 1881 nach Plänen von Johann Marggraff errichtete katholische Pfarrkirche in der Schrenkstraße ist Benedikt von Nursia gewidmet. Der Architekt Franz Xaver Bömmel erweiterte St. Benedikt 1927. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Kirche schwer beschädigt, aber 1950 restauriert.

St. Rupert auf der Schwanthalerhöhe

Die neuromanische Kirche St. Rupert, ein Zentralbau mit Vierungsturm auf dem Grundriss eines griechischen Kreuzes, wurde 1901 bis 1903 nach Entwürfen des Münchner Architekten Gabriel von Seidl* gebaut.

*) Mehr zu Gabriel von Seidl im Album über Architekten

St. Rupert (Fotos: August 2023 / April 2025)

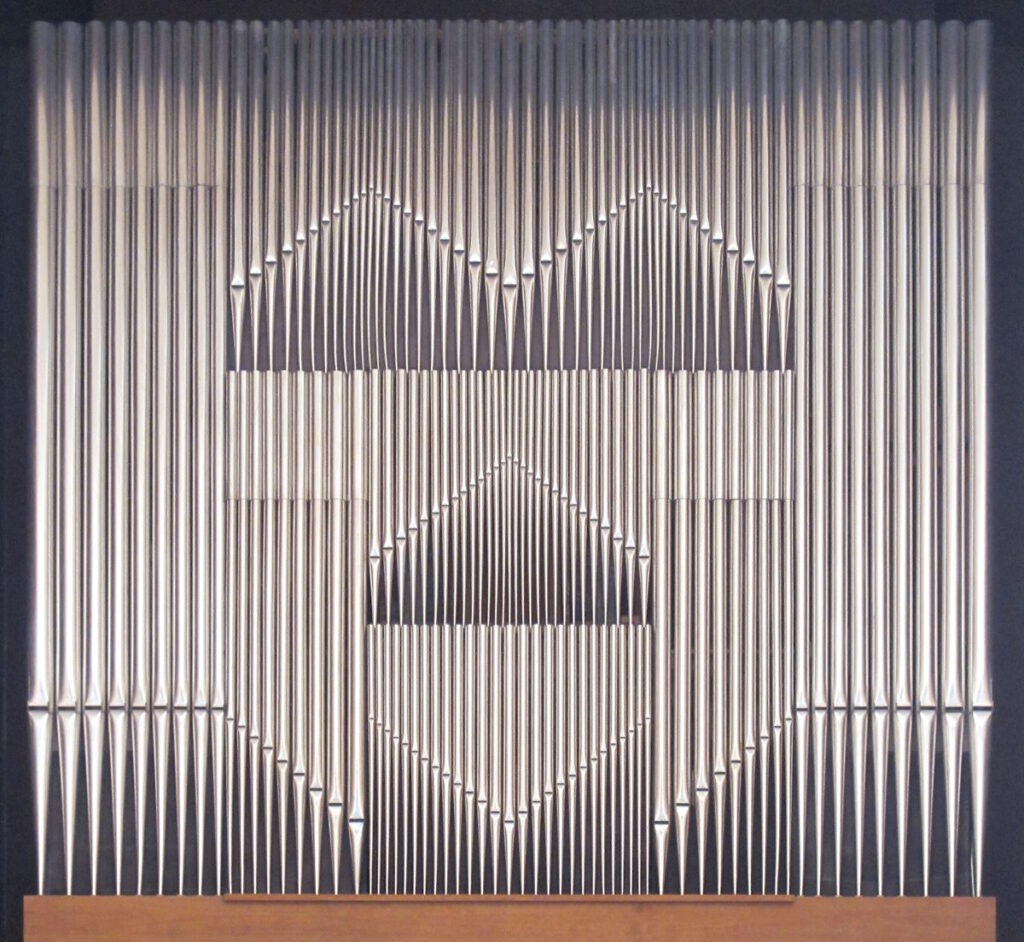

Neben der 1905 fest eingebauten Orgel gibt es in St. Rupert seit 2001 noch eine kleinere Chororgel, die 1907 ebenfalls von Franz Borgias Maerz (1848 – 1910) gebaut worden war und ursprünglich zur Kirche St. Leonhard in Greimharting am Chiemsee gehörte.

St. Rupert: Chororgel, Kirchenschiff (Fotos: April 2025)

Der Künstler Georg Schönberger (1936 – 2017) gestaltete Mitte der Sechzigerjahre die 19 bunten Kirchenfenster.

Neuhausen

Münchner Stadtbezirk 9: Neuhausen-Nymphenburg

St. Clemens in Neuhausen

Nach Plänen des Architekten Hans Steiner entstand 1922/23 eine Kirche nahe der Schule in der Hirschbergstraße in Neuhausen, die dem 1909 heilig gesprochenen Geistlichen Clemens Maria Hofbauer (Johannes Dvořák, 1751 – 1820) geweiht wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg baute man das bis auf den Turm zerstörte Gotteshaus zunächst nur notdürftig wieder auf. Erst 1966 bis 1968 wurde St. Clemens um- und ausgebaut, und den Kirchturm restaurierte man 2012.

St. Theresia in Neuhausen

Die neubarocke Kirche St. Theresia an der Ecke Dom-Pedro-Straße 39 / Landshuter Allee wurde 1922 bis 1924 nach Entwürfen des Architekten Franz Xaver Boemmel für die Karmeliten errichtet. Georg Schreiner gestaltete 1926 den Hochaltar.

Christuskirche

Die Christuskirche am Dom-Pedro-Platz in Neuhausen wurde 1899/1900 nach Plänen des Architekten Erich Göbel in neugotischem Stil errichtet. In den Fünfzigerjahren restaurierte man die im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigte Kirche in vereinfachter Weise, und 1975 wurde der Innenraum noch einmal neu gestaltet.

Die drei Chorfenster schuf 1962 der Glas- und Kirchenkünstler Helmut Ammann (1907 – 2001). In der Mitte sehen wir Jesus Christus als Herrn der Welt. Das linke Fenster zeigt u. a. die Schöpfung und die Vertreibung aus dem Paradies. Rechts hat Helmut Ammann die Verklärung Jesu, die Speisung der Fünftausend und die Kreuzabnahme dargestellt.

Herz-Jesu-Kirche in Neuhausen

Auf einem von Kreszenz Drexler gestifteten Grundstück an der Lachnerstraße baute der Architekt Johann Marggraff (1830 – 1917) aus den Teilen der Festhalle des VII. Deutschen Turnfestes 1888 auf der Theresienwiese eine Notkirche, die 1890 ‒ im Jahr der Eingemeindung Neuhausens ‒ Mariä Himmelfahrt geweiht wurde und 1936 zur Herz-Jesu-Kirche wurde.

Nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg errichtete der Architekt Friedrich Haindl (1910 – 2002) aus Teilen eines Kino- und Theatersaals vom Obersalzberg 1948 bis 1951 eine neue Kirche mit einer hervorragenden Akustik. Außerdem verfügte sie ab 1953 über die zweitgrößte Orgel in München. Aber ein Feuer zerstörte die Kirche in der Nacht vom 25./26. November 1994.

1997 bis 2000 entstand nach Plänen des Münchner Architekturbüros Allmann Sattler Wappner das heutige Bauwerk an der Lachnerstraße in Neuhausen.

Anfang Mai 2023 war dort das fünf Meter breite und ebenso breite Herz zu sehen, das Michael Pendry 2016 im 3-D-Druck hergestellt hatte. Missbrauchsopfer der katholischen Kirche hatten es sich als Symbol der Herzlosigkeit gewünscht. Mit einer 20 mal 20 Zentimeter großen, auf einen Felsen montierten Kopie aus vergoldetem Metall reiste eine Gruppe von Missbrauchsopfern nach Rom, um es Papst Franziskus am 17. Mai 2023 zu übergeben.

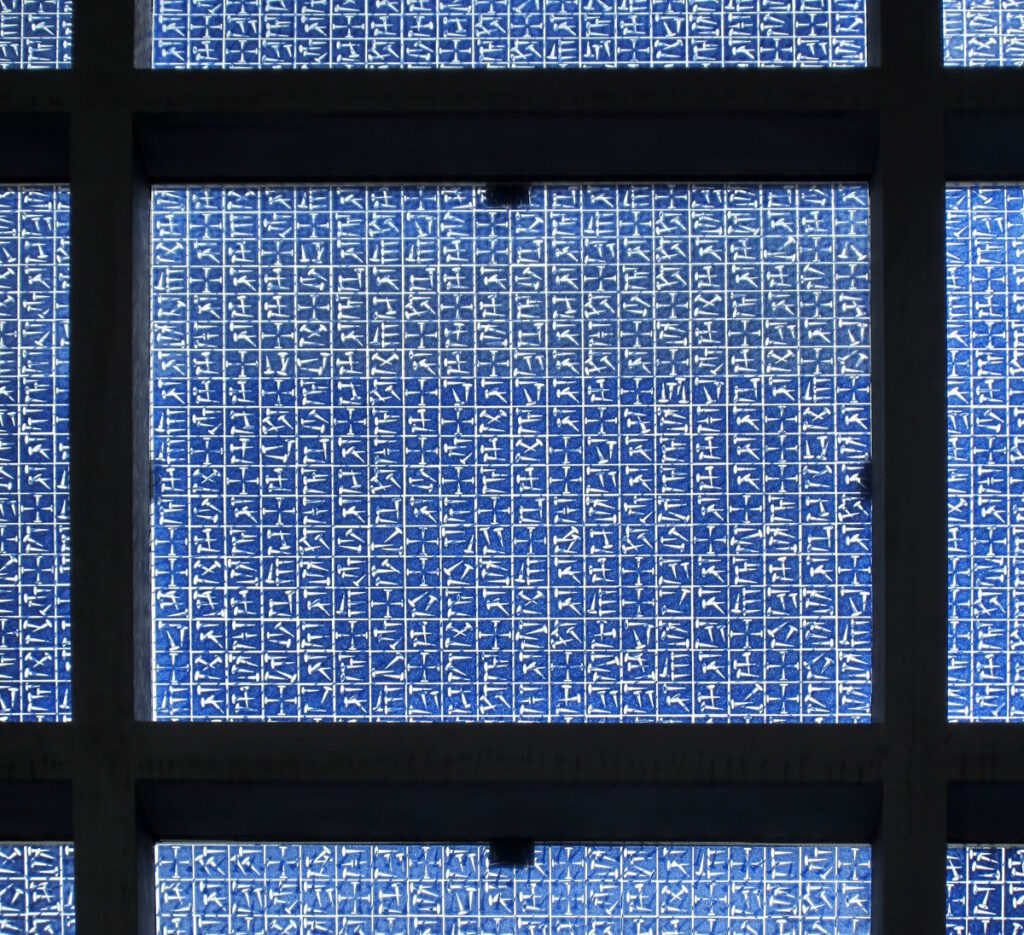

Die Vorderfront der Herz-Jesu-Kirche besteht aus 24 mal 18 Quadraten, die wiederum in kleinere Rechtecke mit stilisierten weißen Nägeln gegliedert sind, für die der Künstler Alexander Beleschenko etwas wie eine Keilschrift entwickelte.

An den höchsten katholischen Feiertagen werden die mächtigen Tore geöffnet, zum Beispiel nach der Messe am Ostersonntag 2025:

Nymphenburg

Münchner Stadtbezirk 9: Neuhausen-Nymphenburg

Christkönig-Kirche

Zu Beginn des 18. Jahrhunderts wurde die Dorfkirche von Kemnaten – heute: Nymphenburg – abgerissen, um Platz für Erweiterungen des Schlosses Nymphenburg zu schaffen. Erst 30 Jahre nach der Eingemeindung Münchens baute man 1928 bis 1930 eine neue Kirche der damaligen Stadtpfarrei St. Magdalena, die 1936 ihren Namen in Christkönig änderte. Der Münchner Stadtbaurat August Blößner (1875 – 1960) hatte sich bei seinen Entwürfen am ovalen Grundriss der Wallfahrtskirche Steinhausen orientiert. Unter Leitung des Architekten Sep Ruf* (1908 – 1982) baute man die im Zweiten Weltkrieg zerstörte Christkönig-Kirche 1947 bis 1950 wieder auf.

Beim Altarbild, einer Leihgabe der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, handelt es sich um ein 1631 von Giovanni Lanfranco (1582 – 1647) für die Dominikanerkirche St. Magdalena in Augsburg gemaltes Werk. Es stellt Mariä Himmelfahrt dar.

*) Mehr zu Sep Ruf im Album über Architekten

Moosach

Münchner Stadtbezirk 10: Moosach

Alte Filialkirche St. Martin in Moosach

Eine Ende des 8. Jahrhunderts aus Holz errichtete Kirche wurde 815 in einer Urkunde des Grafen Cundhart und seiner Gemahlin Adalfrit erstmals erwähnt und im 12./13. Jahrhundert durch ein Steinbauwerk ersetzt. Um 1500 erweiterte man die Kirche in Moosach zwar im spätgotischen Stil, aber die romanischen Grundmauern blieben erhalten. Die Kirche gilt als älteste noch existierende Kirche im heutigen Stadtgebiet.

Die Innenausstattung stammt aus dem 18. Jahrhundert. Der Hauptaltar mit dem heiligen Martin und der Dreifaltigkeit wurde um 1765 von Josef Anton Fröhlich im Rokoko-Stil gestaltet. Das Deckenfresko im Langhaus malte Johann Martin Heigl 1758. Auffallend ist auch die um 1700 angefertigte Kopie der Schwarzen Madonna aus dem Kloster Einsiedeln in der Schweiz auf der Altarmensa.

Ende 1909 wurden die Bestattungen auf dem zur Kirche gehörenden Friedhof am Moosacher St. Martins-Platz eingestellt.

Milbertshofen

Münchner Stadtbezirk 11: Milbertshofen-Am Hart

Ökumenisches Kirchenzentrum im Olympiadorf

Von 1970 bis 1972 wurde das Ökumenische Kirchenzentrum im Olympiadorf nach einem von der Architektengemeinschaft Christ & Karg beim Wettbewerb 1969 eingereichten Entwurf gebaut. Während der Olympischen Sommerspiele 1972 fanden dort Gottesdienste verschiedener Religionen in 14 Sprachen statt. Julius Kardinal Döpfner und Landesbischof Hermann Dietzfelbinger weihten 1974 sowohl die Olympiakirche (evangelisch) als auch die Kirche Frieden Christi (katholisch).

St. Georg in Milbertshofen

Anstelle der (alten) Kirche St. Georg aus dem 16. Jahrhundert wurde 1909 bis 1912 die neubarocke Georgskirche in Milbertshofen nach Entwürfen der Architekten Otho Orlando Kurz und Eduard Herbert gebaut. Der Architekt Friedrich Haindl senior (1872 ‒ 1960) errichtete 1928 das Pfarrhaus, das Otto Steidle (1943 – 2004) 1972 durch den Pfarrheim-Trakt mit der Kirche verband.

St. Lantpert

957 starb der Bischof Lantpert von Freising. Genau tausend Jahre später wurde der Grundstein für die ihm 1958 geweihte Kirche in Milbertshofen gelegt (Torquato-Tasso-Straße 40). Die Pläne stammten von dem Architekten Wilhelm Gaertner. Der Künstler Ernst Weiers (1909 – 1978) schuf die Kirchenfenster.

St. Lantpert in Milbertshofen (Fotos

Schwabing

Münchner Stadtbezirk 12: Schwabing-Freimann

Doppelkirche St. Sylvester in Schwabing

Die Dorfkirche Schwabings wurde 1315 urkundlich erwähnt, aber wahrscheinlich verfügte Schwabing bereits um 800 über eine Kirche an diesem Ort. Die ältesten Teile des heutigen Sakralbaus stammen aus der Zeit um 1200. Die romanische Kirche wurde um 1300 im gotischen Stil erweitert und 1654 bis 1664 barockisiert. Als auch die Größe dieser Ursula-Kirche nicht mehr ausreichte, wurde 1894 bis 1897 von August Thiersch am Kaiserplatz eine neue errichtet. 1921 erhob Erzbischof Michael Kardinal von Faulhaber die alte, nun St. Sylvester geweihte Kirche in Alt-Schwabing zur eigenständigen Pfarrei, und 1925/26 fügte man einen neobarocken Neubau nach Entwürfen von Hermann Buchert (1876 – 1955) an.

Der Hochaltar der Alten Kirche stammt aus dem Jahr 1655. Das Altarbild »Das Martyrium der heiligen Ursula und ihrer Gefährtinnen« malte Kaspar Amort d. Ä. (1612 – 1675). Die Büste der Heiligen Barbara gestaltete um 1770 Ignaz Günther oder Joseph Gärger aus seinem Umkreis.

Alte Kirche / hl. Barbara (Fotos: März 2023)

Der Hochalter der Neuen Kirche entstand 1927. Matthäus Schiestl (1869 – 1939) gestaltete das Altarbild »Papst Sylvester kniend in Fürbitte für Schwabing«. Die Figurengruppe »Mariä Verkündigung« wird Ignaz Günther zugeschrieben oder dem Bildhauer Joseph Gärger aus seinem Umfeld.

St. Ursula in Schwabing

Als Schwabing 1887 zur Stadt erhoben wurde, reichten die Plätze in der Pfarrkirche (heute: → St. Sylvester) nicht länger. Mit der Planung eines neuen Gotteshauses wurde der Architekt August Thiersch (1843 ‒ 1917) beauftragt, der sich dabei nicht mehr an mittelalterlichen Vorbildern, sondern an der Florentiner Renaissance und am Jugendstil orientierte. Der Bau erfolgte 1894 bis 1897. Der »Dom von Schwabing« am Kaiserplatz ist eine Basilika mit Säulenvorhalle, Tambour-Kuppel und 64 Meter hohem Campanile.

Erlöserkirche in Schwabing

Nach dem Vorbild der von Gabriel von Seidl* gestalteten → St.-Anna-Kirche im Lehel entwarf Theodor Fischer* 1897 die evangelisch-lutherische Erlöserkirche. Dabei mischte er Jugendstil und Historismus. 1900 wurde der Grundstein in Schwabing gelegt. Die Bauleitung übernahm der Architekt Georg Lindner; mit der Ausführung wurde die Firma Alois Ansprenger beauftragt. Als Bildhauer wirkte Ernst Neumeister mit, Josef Hellich schuf die Dekorationsmalereien, und für die Glasgemälde war das Unternehmen von August Schmidt in Bamberg zuständig. Die Kirchweihe fand 1901 statt.

Theodor Fischer gestaltete 1901 auch die verschiedenen Jugendstil-Kapitelle.

1904 malte Linda Kögel (1861 – 1940) das Apsis-Fresko »Das Leben der Gemeinde unter dem Schutz des Erhöhten«. 1938 dachte man darüber nach, es durch ein Mosaik zu ersetzen, aber stattdessen wurde das Wandbild übertüncht. Die heutige Rekonstruktion entstand in den Sechziger- und Siebzigerjahren.

*) Mehr zu Gabriel von Seidl und Theodor Fischer im Album über Architekten

Maria vom Guten Rat

Das Erzbischöfliche Ordinariat erwarb 1953 ein Grundstück an der Hörwarthstraße in Schwabing und ließ dort 1956/57 von Josef Wiedemann* eine Kirche und ein Kloster für den Konvent der Augustiner-Eremiten Maria vom Guten Rat bauen. Josef Wiedemann war nicht nur Architekt, sondern gestaltete auch das Innere einschließlich der Mosaike. 1994 gaben die Augustiner-Eremiten das Kloster auf.

*) Mehr zu Josef Wiedemann im Album über Architekten

Griechisch-Orthodoxe Allerheiligenkirche

1929 wurde mit dem Bau der römisch-katholischen Allerseelenkirche nach Plänen des Architekten Richard Steidle (1881 – 1958) begonnen, aber die Nationalsozialisten verhinderten die Ausführung der in einer zweiten Bauphase vorgesehenen Oberkirche.

Um Umfeld des Hofs unter dem Philhellenen Ludwig I. entwickelte sich ab 1829 eine griechisch-orthodoxe Gemeinde in München. In den Achtzigerjahren des 20. Jahrhunderts durfte die Griechisch-Orthodoxe Metropolie von Deutschland die Allerseelenkirche in Schwabing nutzen. 1993 wurde die Kirche fast ganz abgerissen, um Platz für den Neubau einer Kirche nach Entwürfen des Architekten und Bauunternehmers Robert Brannekämper zu schaffen. Die 1993 bis 1995 unter Einbeziehung alter Mauern errichtete Kirche heißt nun nicht mehr Allerseelen- sondern Allerheiligenkirche. Die Ikonostase wurde aus Eichenholz geschnitzt. Christofanis Voutsinas bemalte in seiner Werkstatt in Thessaloniki Leinwände, mit denen er dann die Wände der Allerheiligenkirche in Schwabing beklebte. Nur die großen Fresken entstanden direkt in der Kirche. 2009 überließ die Erzdiözese München und Freising, die den Kirchenbau für orthodoxe Christen größtenteils finanziert hatte, die Allerheiligenkirche in der Ungererstraße 131 der Griechisch-Orthodoxe Metropolie.

Turm der Griechisch-Orthodoxen Allerheiligenkirche, links hinter dem Bürogebäude Ungererstraße 129 (Fotos: Juni 2025)

Allerheiligen-Kirche in der Alten Heide

Die katholische Allerheiligen-Kirche in der Alten Heide (Ungererstraße 187) wurde 1956/57 nach Pänen des Architekten Karl Kergl (1897 – 1956) als Ersatz für das zu klein gewordene Gotteshaus in der Ungererstraße 131 gebaut, das in den Achtzigerjahren von der Griechisch-Orthodoxen Metropolie benutzt werden durfte (siehe oben).

Nikodemus-Kirche in der Alten Heide

1925 wurde der »Evangelische Verein Alte Heide« gegründet, aber auf eine eigene Kirche mussten die Bewohnerinnen und Bewohner der Siedlung in Schwabing noch warten: Erst 1960/61 wurde die Nikodemus-Kirche in der Alten Heide gebaut (Echinger Straße 20).

Freimann

Münchner Stadtbezirk 12: Schwabing-Freimann

St. Nikolaus in Freimann

Die um 1320 in Freimann gebaute frühgotische Kirche – deren Vorgängerbau bis um 1030 zurückverfolgt werden kann – brannte 1504 im Landshuter Erbfolgekrieg und 1632 im Dreißigjährigen Krieg nieder. Lediglich der massive Chorturm mit seinen meterdicken Backsteinmauern überstand die Zerstörungen. Die Kirche selbst musste neu errichtet werden. Seit 1739 ist sie dem hl. Nikolaus von Myra geweiht. 1882 renovierte man die Kirche St. Nikolaus in Freimann und regotisierte dabei auch die Barock-Fenster aus dem 17. Jahrhundert. Adresse: Heinrich-Groh-Straße 11

Heilig-Kreuz-Kirche in Fröttmaning

Fröttmaning existiert wahrscheinlich seit dem 6. Jahrhundert, ist seit 815 nachweisbar und gehört damit zu den ältesten Siedlungen im heutigen Stadtgebiet. 1808 wurde Fröttmaning Teil der neuen Gemeinde Freimann, und die ließ sich 1931 von München eingemeinden.

Bei der Heilig-Kreuz-Kirche in → Fröttmaning handelt es sich um den ältesten vollständig erhaltenen Kirchenbau im Münchner Stadtgebiet. Schon vor der ersten urkundlichen Erwähnung Fröttmanings im Jahr 815 existierte dort ein Gotteshaus. Die heutige spätromanische Chorturm- und Wehrkirche entstand im 12. Jahrhundert – also noch vor dem → Alten Peter. (Von Frühjahr bis Herbst kann die Heilig-Kreuz-Kirche einmal im Monat besichtigt werden.)

Mitte der Fünfzigerjahre löste die Stadt München den Weiler Fröttmaning auf. Er sollte der seit 1926 betriebenen Kläranlage Großlappen und der 1954 eingerichteten Mülldeponie weichen. Für den Bau des Autobahnkreuzes München-Nord (1969 – 1973) riss man die letzten Höfe 1969 ab. Den ursprünglichen Planungen zufolge sollte eine Abzweigung von der A9 zur A99 über den Friedhof von Fröttmaning verlaufen, aber Ludwig Maile (1927 – 2014), der Verwalter des städtischen Guts Großlappen, erreichte mit einer Bürgerinitiative, dass die Trasse 200 Meter nach Norden verschoben wurde und sowohl der Friedhof als auch die ehemalige Dorfkirche erhalten blieben.

Im 17. Jahrhundert wurde die Heilig-Kreuz-Kirche barockisiert. Aus dieser Zeit stammt der Hochaltar mit einer Darstellung der Kreuzigung und Figuren der Heiligen Erasmus und Sylvester.

Der nördliche Seitenaltar mit dem hl. Sebastian entstand vermutlich um 1540 und stammt aus der alten Dorfkirche St. Nikolaus in Freimann. Die beiden Seitenfiguren – die Heiligen Georg und Florian – wurden um 1983 in Freimann geschnitzt.

Der südliche Seitenaltar mit der schmerzhaften Muttergottes stammt – wie der Hauptaltar – aus dem 17. Jahrhundert. Die flankierenden Figuren, die hl. Katharina und der hl. Clemens wurden um 1983 in Freimann geschnitzt.

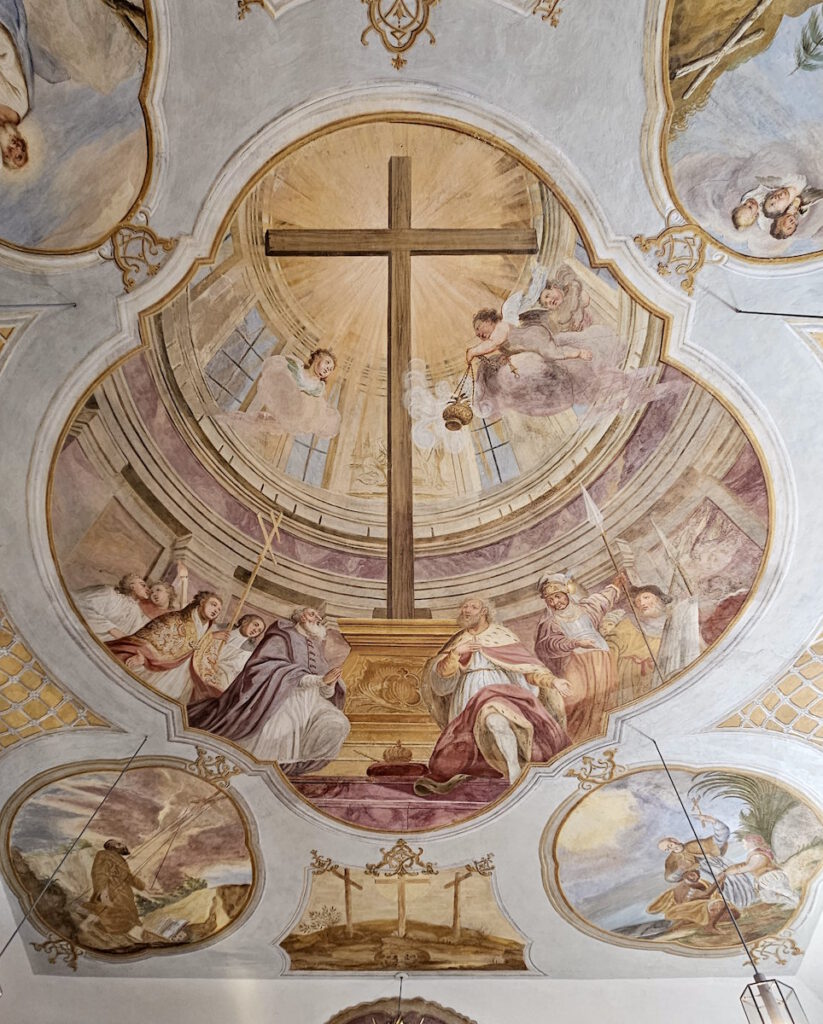

Das Deckenfresko stellt die Verehrung des Heiligen Kreuzes dar, das Kaiser Herakleios 629 aus Jerusalem zurückgebracht haben soll. In den Medaillons sind Franz von Assisi und der hl. Franz Xaver, Petrus und die hl. Magdalena und sehen. Gemalt wurden die Fresken um 1740 von Joseph Ignaz Schilling (1702 – 1773).

Bei der Maria im Rosenkranz, die im Chorbogen hängt, handelt es sich um eine 1996 von R. Högl geschnitzte Kopie des verlorenen Originals. (R. Högl schnitzte auch die Figur des hl. Leonhard neben der Kanzel.)

Über die kleine Figur im Altarraum ist nichts weiter bekannt.

Bemerkenswert ist nicht zuletzt die Eichenholztreppe zur Empore aus dem 17. Jahrhundert, die kein bisschen knarzt, wenn man sie benutzt.

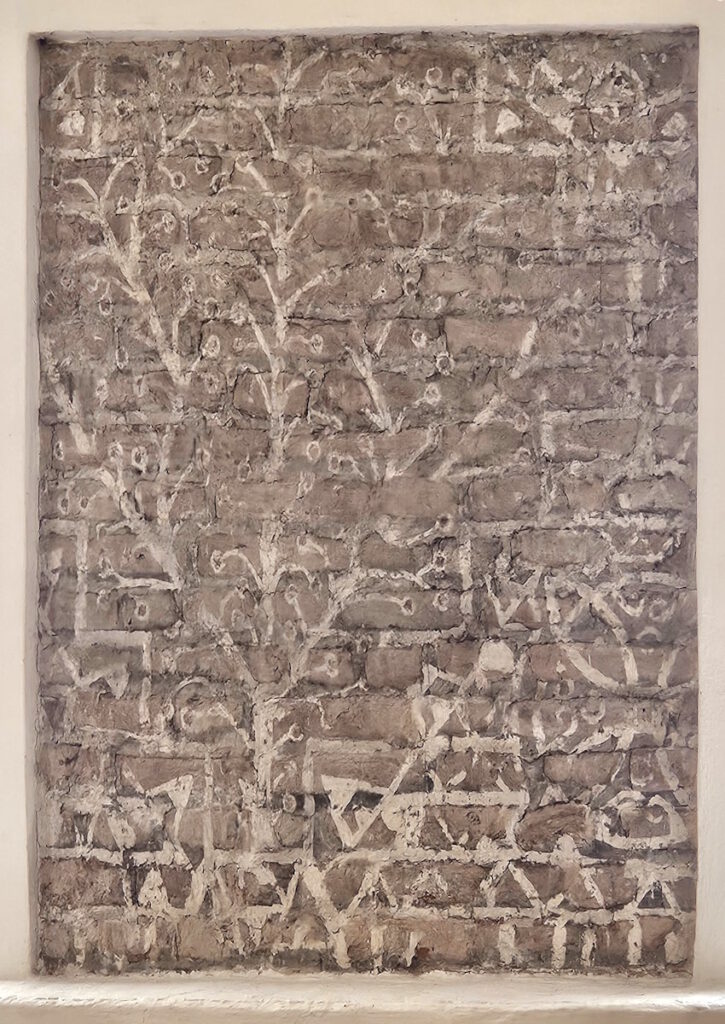

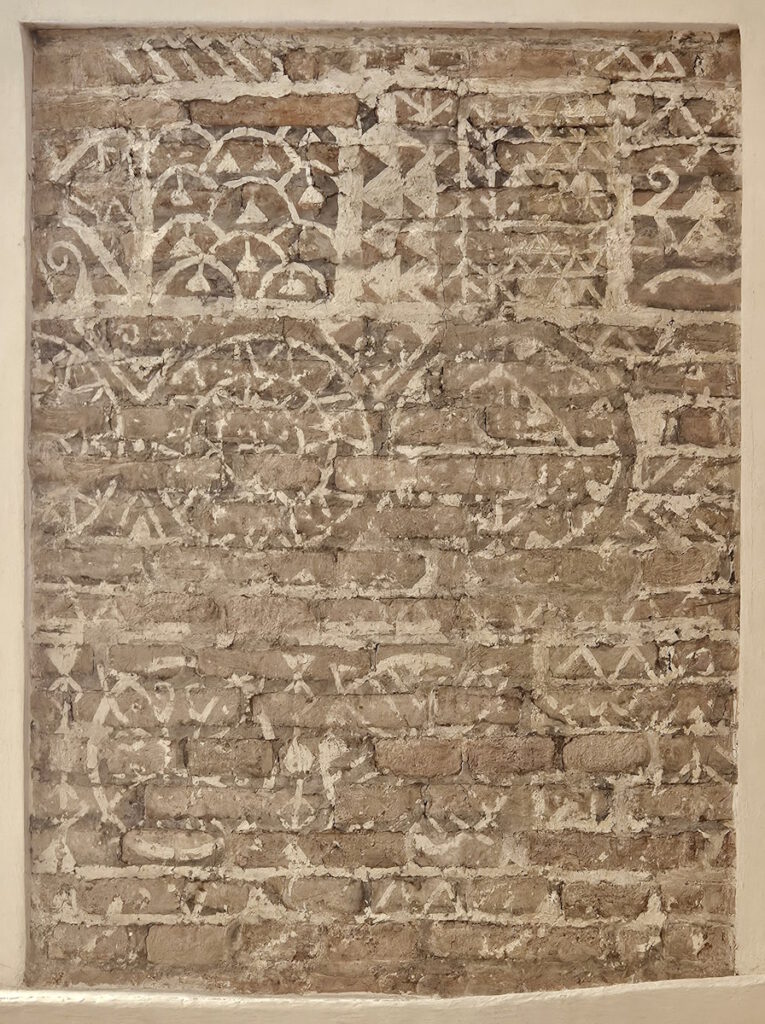

Einzigartig in Deutschland sind die 1981 entdeckten und partiell freigelegten romanischen Fresken aus der Bauzeit an den Ziegelwänden der Kirche.

Romanische Fresken in der Heilig-Kreuz-Kirche (Fotos: September 2025)

Bogenhausen

Münchner Stadtbezirk 13: Bogenhausen

St. Georg in Bogenhausen

Bei St. Georg handelt es sich um die ehemalige Dorfkirche von Bogenhausen. Der Pfarrer Franz Georg Riedl und Graf August Joseph von Toerring, der Besitzer des nahe gelegenen Schlosses Neuberghausen, strebten ab 1759 einen Ausbau der teils romanischen, teils spätgotischen Kirche an und beauftragten Johann Michael Fischer* damit. Anfang 1766 begannen die Arbeiten, aber am 6. Mai starb der Architekt. Balthasar Trischberger übernahm daraufhin die Bauleitung. 1768 war die Rokoko-Kirche fertig, und 1777 erhielt der Kirchturm die Zwiebelhaube.

*) Mehr zu Johann Michael Fischer im Album über Architekten

Den barocken Hochaltar gestaltete Johann Baptist Straub 1770 bis 1773. Zu sehen sind der Drachentöter Georg, die hl. Irene und der hl. Donatus. Ignaz Günther schuf 1770 bis 1773 die Kanzel und den Korbinians-Seitenaltar.

Johann Philipp Helterhof malte 1767/68 die Gewölbe-Fresken.

St. Georg in Bogenhausen: Friedhof (Fotos: März 2023)

Nazarethkirche in Bogenhausen

1960/61 bauten die Architekten Helmut von Werz und Johann-Christoph Ottow, die auch beim Bau der → Parkstadt Bogenhausen mitgewirkt hatten, die »evang.-luth. Kirche Parkstadt« an der Barbarossastraße 3, die 1962 zur »Nazarethkirche« wurde.

2025 entwidmete man die Kirche, und nun wird über die Zukunft nachgedacht: ein Verkauf der Kirche oder eine Verpachtung (Erbbaurecht) stehen zur Diskussion. Die Nazarethkirche könnte von einer orthodoxen Kirche übernommen oder zur »internationalen Kirche« einer Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen werden. Ende 2025 hat nun erst einmal die katholische Pfarrei → St. Maximilian in der Isarvorstadt, deren Kirche von 2025 bis voraussichtlich 2027 saniert wird, ein Zwischennutzungsrecht bis Sommer 2026 für die Nazarethkirche in Bogenhausen erlangt.

St. Johann von Capistran in Bogenhausen

Nach einem 1957 von dem Architekten Sep Ruf* (1908 – 1982) gestalteten Modell baute man 1959/60 eine Kirche in Bogenhausen, die dem hl. Johann von Capistran geweiht wurde. Sie zählt zu den bedeutendsten Sakralbauten der Nachkriegszeit.

Die Sichtziegelwände außen und innen verlaufen im Grundriss kreisförmig, aber die Mittelpunkte sind um wenige Meter verschoben. Dadurch ist hinter dem Altar zusätzlicher Raum entstanden. Licht fällt durch ein Glasgemälde von Josef Oberberger (1905 – 1994), vor allem aber durch eine Glaskuppel über dem Altar ins Innere.

*) Mehr zu Sep Ruf im Album über Architekten

Den feuervergoldeten Tabernakel in St. Johann von Capistran schuf der Gold- und Silberschmied Franz Rickert (1904 – 1991). Und die Holzbildhauerin und Ordensschwester Bernardine Weber (1919 ‒ 2012) formte eine Marienskulptur.

Tabernakel von Franz Rickert / Marienfigur von Bernardine Weber (Fotos: September 2024)

Der Bildhauer Heinrich Kirchner* (1902 – 1984) gestaltete das Westportal von St. Johann von Capistran mit sechs Bronzereliefs, die Motive aus dem Alten und Neuen Testament darstellen.

*) Mehr zu Heinrich Kirchner im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Westportal von Heinrich Kirchner (Fotos: September 2024)

Der Glockenturm der Kirche St. Johann von Capistran – eine Sichtbetonwand mit drei Glocken – steht separat nahe des Pfarramts im Süden. Das Pfarrheim befindet sich nordwestlich der Kirche.

Vor der Kirche, in der Gotthelfstraße, steht ein von dem Bildhauer Josef Henselmann* (1898 – 1987) aus Granit gehauenes Denkmal für den hl. Johann von Capistran.

Der wurde 1386 in Capistrano, einer Gemeinde in den Abruzzen, geboren. Johann studierte Jura und amtierte als Richter in Perugia, bevor er 1415 in den Franziskanerorden aufgenommen wurde und bald schon als Wanderprediger auftrat. Später avancierte der Fanatiker zum Inquisitor. Als ein Bauer behauptete, Juden hätten Hostien geschändet, ließ Johann von Capistran im Mai 1453 alle 318 Juden in Breslau und Umgebung festnehmen, 41 von ihnen auf Scheiterhaufen verbrennen, die überlebenden Erwachsenen vertreiben und die Kinder taufen. 1456 starb Johann von Capistrano. Papst Alexander VIII. sprach ihn 1690 heilig. Dass ihm 1960 eine Kirche in Bogenhausen geweiht wurde, stieß auf viel Kritik.

*) Mehr zu Josef Henselmann im Album über Brunnen in München

St. Rita in Bogenhausen

Für die 1968 gegründete Pfarrgemeinde St. Rita in Bogenhausen stand lange Zeit nur eine hölzerne Notkirche zur Verfügung. Erst 1983 konnte mit dem Bau einer »richtigen« Kirche nach Plänen des Architektenpaars Adolf und Helga Schnierle begonnen werden, die 1987 der hl. Rita von Cascia geweiht wurde (Adresse: Daphnestraße 27). Der Bildhauer Wilhelm Breitsameter übernahm die künstlerische Einrichtung.

Rita von Cascia (um 1367 – 1447) wurde als 14-Jährige einem Mann versprochen und vier Jahre später mit ihm verheiratet. Ferdinand Mancini kam 1401 gewaltsam um, und die beiden Söhne des Ehepaars erlagen bald darauf der Pest. 1407 wurde Rita ins Kloster der Augustiner-Eremitinnen in Cascia aufgenommen, wo sie 1432 die Stigmen empfing.

St. Lorenz in Oberföhring

Die Geschichte der katholischen Pfarrkirche St. Lorenz am Isarhochufer in Oberföhring lässt sich bis ins 9. Jahrhundert zurückverfolgen. Aber der Vorgängerbau musste 1677 bis 1680 durch ein neues Gebäude ersetzt werden. Baumeister war Wolfgang Zwerger.

Der Hochaltar entstand 1736/37. Dabei wurden die Statuen der Apostel Petrus und Paulus vom früheren Retabel aus dem Jahr 1648 übernommen.

In der Mitte der Seitenwände des Kirchenschiffs befinden sich zwei 1750/51 vom Bildhauer Thomas Ayrundschmaltz gestaltete Rokoko-Altäre.

Benedikt Häuser gestaltete 1764 die beiden Seitenaltäre vorne im Kirchenschiff und benutzte dabei auf der linken Seite das Altarblatt der alten Emmeramskapelle aus dem frühen 17. Jahrhundert. St. Emmeram wird von Johannes Nepomuk und Johannes von Krakau (Johannes Cantius) flankiert. Auf der Mensa des rechten Seitenaltars steht eine Madonna mit Kind, mit einer Rokokokartusche gerahmt. Neben dem heiligen Sebastian sind die Heiligen Leonhard und Wendelin dargestellt.

Die am Chorbogen hängende Rosenkranz-Madonna stammt aus dem Jahr 1680. ‒ Die Rokoko-Figur auf dem 1767 von Johann Nepomuk Einsele geschaffenen Taufbecken stellt Johannes den Täufer dar. ‒ Die hochbarocke Kirche erhielt 1893 einen schlichten Turm mit Satteldach. 2016 bis 2018 wurde das Innere gründlich renoviert.

Gedächtniskapelle St. Emmeram

St. Emmeram in Englschalking

Der Münchner Architekt Franz Lochbrunner plante und baute die Kirche St. Emmeram in Englschalking 1931 (Ostpreußenstraße 80), und sein Kollege Eugen Dreisch erweiterte sie 1937. Der Bildhauer Karl Potzler (1920 – 1995) gestaltete 1968 Tabernakel, Altar und Ambo neu. Und bei der Renovierung des Innenraums 1983/84 malte Peter Burkhart (*1946) das Fresko im Altarraum.

St. Emmeram in Englschalking (Fotos: August

St. Nikolaus in Englschalking

Die dem heiligen Nikolaus gewidmete spätromanische Kirche in Englschalking wurde zu Beginn des 14. Jahrhunderts errichtet.

St. Nikolaus in Englschalking (Fotos: März 2025)

1659 barockisierte man das Innere und erweiterte die romanischen Fenster. Aus dieser Zeit stammt der Hochaltar mit den Statuen der Heiligen Korbinian und Wolfgang. (Das Altarblatt mit einer Darstellung des hl. Nikolaus wurde 1872 von K. S. Wild signiert.)

Die barocken Seitenaltäre, die Kanzel und die Orgelempore mussten 1956 ausgebaut werden, weil sie durch Schimmel zerstört waren. Während man die auf Lehmboden gebaute Kirche St. Nikolaus 1969 mit einem Fundament unterfütterte, trockenlegte und den Boden des Altarraums anhob, wurden in der Laibung des Chorbogens Reste spätgotischer Wandmalereien freigelegt. Ende 2022 musste die Kirche wegen Einsturzgefahr geschlossen werden, aber seit einer Erneuerung des Dachstuhls, einer Aufrichtung des Dachreiters und einer Neueindeckung des Dachs in den Jahren 2023/24 nutzt die Gemeinde die Kirche St. Nikolaus wieder. Und Ende 2024 ersetzte eine neue Glocke im Dachreiter die kaputte aus dem Jahr 1657, die nun im Kirchenschiff am Boden steht.

Das hölzerne Relief »Anna selbdritt« stammt aus der Zeit um 1520. Die beiden anderen Figuren – die Heiligen Martin und Sylvester – sind noch zwei Jahrzehnte älter.

St. Nikolaus in Englschalking (Fotos: September 2025)

Berg am Laim

Münchner Stadtbezirk 14: Berg am Laim

St. Pius in Berg am Laim

Der 28 Meter hohe Turm der 1931/32 nach Plänen von Richard Berndl von Georg Berlinger gebauten Kirche in Berg am Laim ist so breit wie das gesamte Kirchenschiff. Benannt wurde die dreischiffige Hallenkirche im Stil der frühen Moderne nach dem 1712 heiliggesprochenen Papst Pius V. (1504 – 1572).

Der Künstler Wilhelm Braun* (1906 – 1986) gestaltete die Glasfenster, die in den Sechzigerjahren von der Firma »Gustav van Treeck Werkstätten für Mosaik und Glasmalerei« hergestellt wurden. (Das Foto ist aus vier Ausschnitten der schmalen Kirchenfenster montiert.)

*) Mehr zu Wilhelm Braun im Album über Kunst im öffentlichen Raum

St. Stephan in Berg am Laim

Die spätgotische, 1713 bis 1727 barockisierte Kirche St. Stephan am Baumkirchner Platz wurde 1511 anstelle eines älteren Gebäudes errichtet, und man vermutet Lukas Rottaler als Architekten. Leider fanden wir sie mehrmals verschlossen vor.

St. Michael Berg am Laim

Die Kirche Sankt Michael wurde 1735 bis 1751 im Auftrag des Kurfürsten und Erzbischofs von Köln, Clemens August I. von Bayern, in dessen Hofmark Berg am Laim nach Plänen des bayrischen Baumeisters Johann Michael Fischer* errichtet. Anfangs baute der Polier Philipp Jakob Köglsperger an der Doppelturmfassade, aber dann übernahm der Architekt selbst die Bauleitung. François de Cuvilliés der Ältere* wirkte als Bauinspektor mit, und Johann Baptist Zimmermann* schuf 1743 bis 1744 die Deckenmalereien und Stuckaturen. Schnitzarbeiten stammen von Ignaz Günther und Johann Baptist Straub.

In den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs, am 30. April 1945, beschädigte ein Artillerietreffer die Kirche. Restaurierungen bzw. Sanierungen erfolgten 1978 bis 1982 und 2000 bis 2016. Die spätbarocke Kirche mit ihrer Rokoko-Innenausstattung gilt als einer der prächtigsten Sakralbauten in München.

*) Mehr zu François de Cuvilliés, Johann Michael Fischer und Johann Baptist Zimmermann im Album über Architekten

Riem

Münchner Stadtbezirk 15: Trudering-Riem

Ökumenisches Kirchenzentrum in Riem

2003 bis 2005 wurde am → Platz der Menschenrechte in der Messestadt Riem ein ökumenisches Kirchenzentrum nach Entwürfen des Münchner Architekten Florian Nagler (*1967) gebaut. Die Sophienkirche ist evangelisch, die Kirche Sankt Florian katholisch. Die Gebäude sind betont nüchtern und rechtwinkelig. Das gilt auch für den 38 Meter hohen Kirchturm.

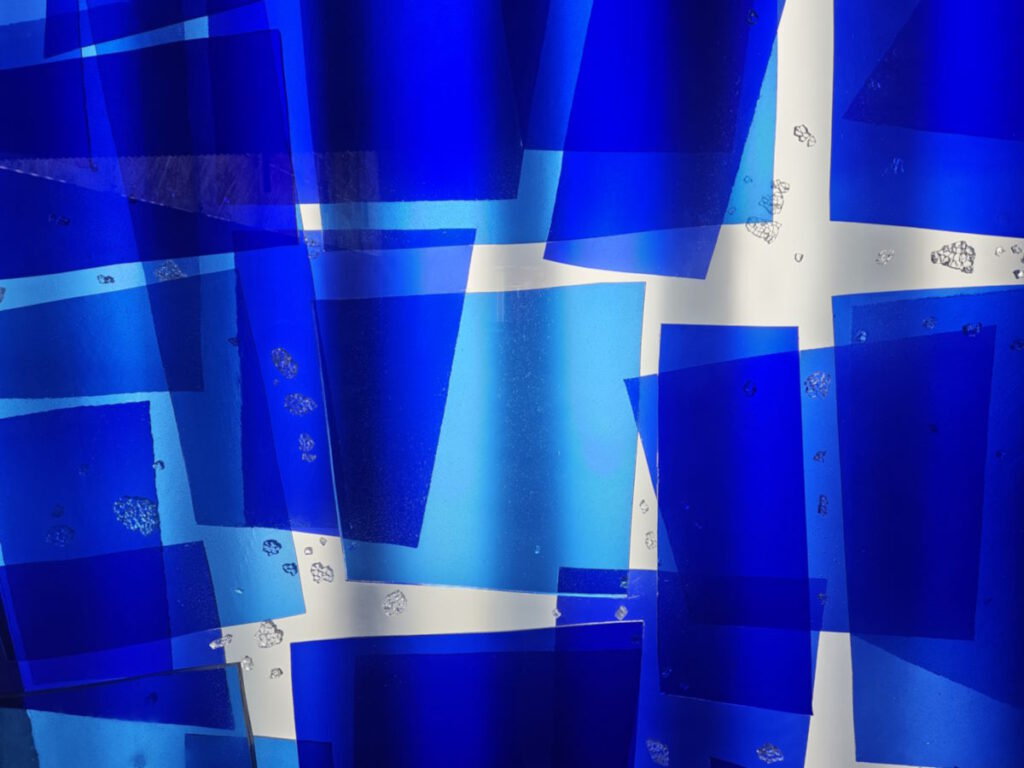

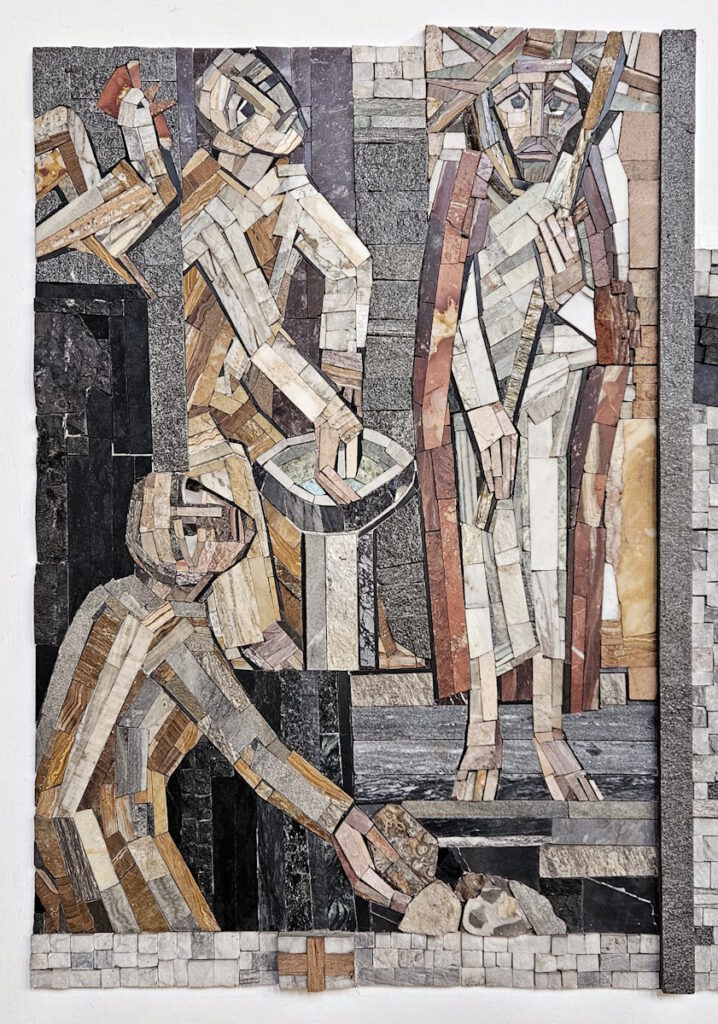

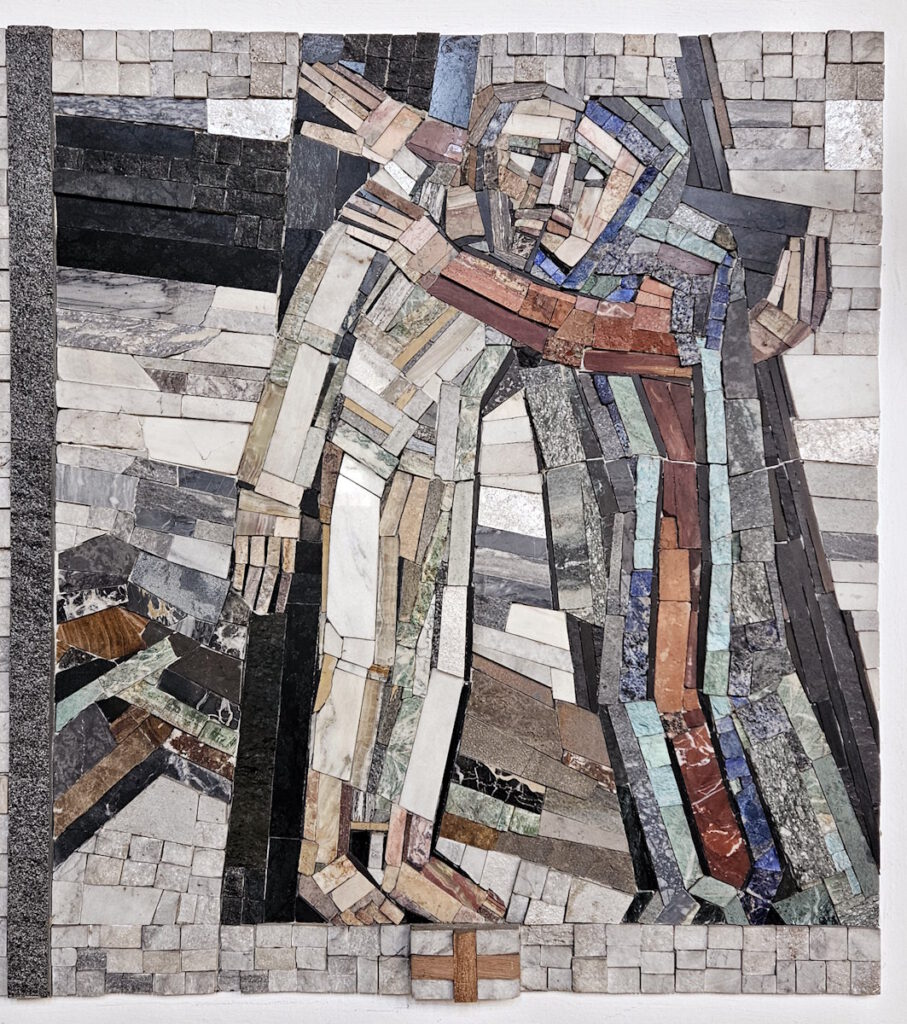

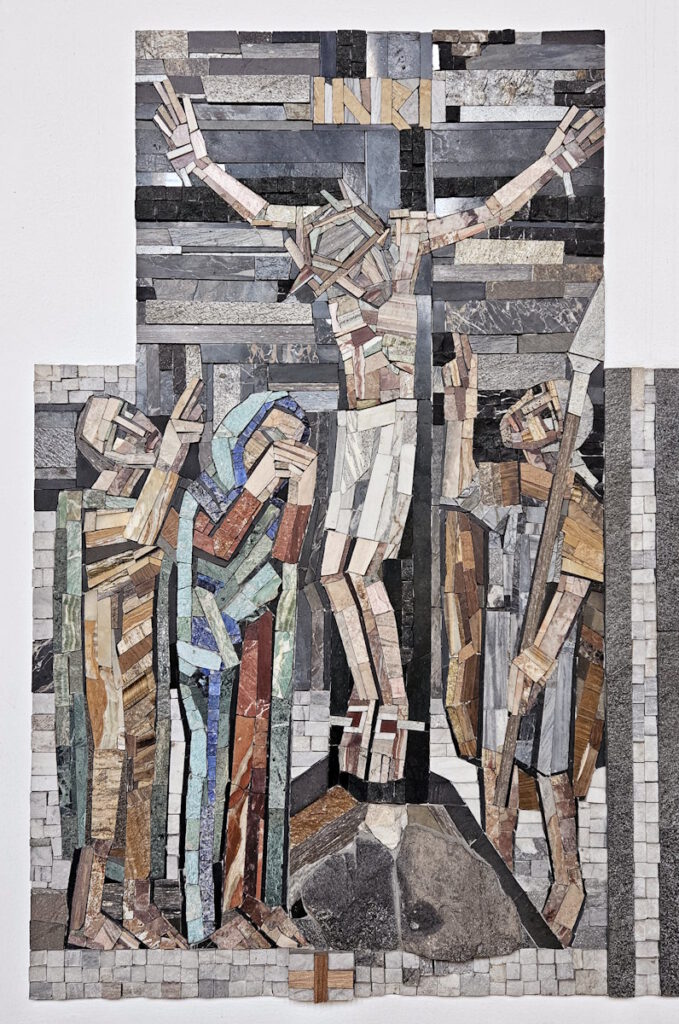

Die Künstlerin Hella Santarossa (*1949) schuf nicht nur das 7 mal 17 Meter große »Auferstehungsfenster« in St. Florian, sondern auch die roten Glasröhren in der Taufkapelle und das Nordfenster, dessen blaue Farbe sich auf die Marienverehrung bezieht. 2010 kamen das aus Glasfeldern von 14 Türen zusammengesetzte Kreuzweg-Panorama von Horst Thürheimer (*1952) und die Figuren des Bildhauers Stephan Balkenhol (*1957) dazu.

St. Florian in Riem (Fotos: Juni 2023 / Oktober 2024)

Ramersdorf

Münchner Stadtbezirk 16: Ramersdorf-Perlach

Maria Ramersdorf

Um 1400 wurde anstelle eines Vorgängerbauwerks eine neue Kirche in Ramersdorf errichtet. 1675 erfolgte eine Barockisierung der spätgotischen Marienkirche. Nachdem 1791 ein Blitz die gotische Turmspitze zerstört hatte, erhielt die Kirche einen Zwiebelturm. Die Dorf- und Wallfahrtskirche wurde 1907 zur Pfarrkirche erhoben. Im Zweiten Weltkrieg blieb sie weitgehend unbeschädigt. 2014 bis 2018 renovierte man die nach Altötting und Ettal wichtigste Marienwallfahrtskirche des Erzbistums München und Freising.

Maria Ramersdorf (Fotos: Februar 2023 / Oktober 2025)

Seitlich im Kirchenschiff steht der wahrscheinlich um 1482 von Erasmus Grasser gestaltete Kreuzaltar, in dem das Ramersdorfer Kreuzpartikel aufbewahrt wird. Unterbau und Zieraufsatz des gotischen Flügelaltars fehlen seit dem 17. Jahrhundert.

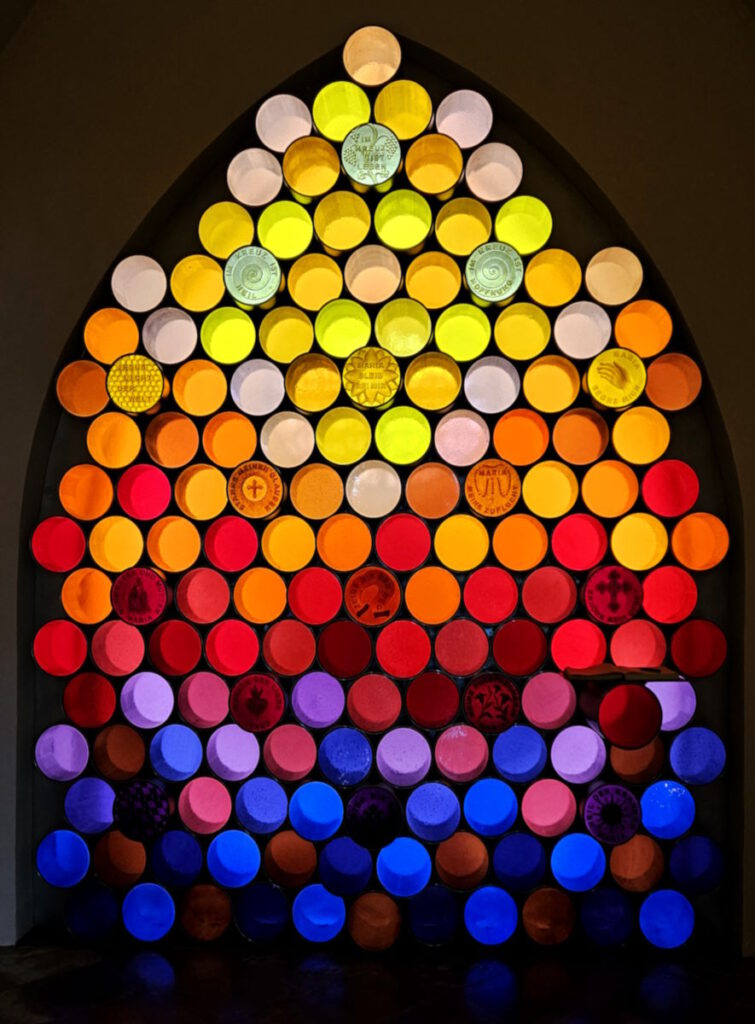

Die Münchner Künstlerin Susanne Wagner* gestaltete 2021 die Turmkapelle in der Kirche Maria Ramersdorf neu: 161 mit farbigen Glasscheiben verschlossene Aluminiumzylinder ergeben vor einer künstlichen Lichtquelle ein Farbenspiel.

*) Mehr zu Susanne Wagner im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Gustav-Adolf-Kirche

Für die Mustersiedlung Ramersdorf baute Guido Harbers 1934/35 eine evangelische Kirche, die nach dem schwedischen König Gustav Adolf (1594 – 1632) benannt wurde, dem kriegerischen Schutzherrn der Protestanten.

Die Außenwand des Neubaus ist mit vier Fresken bemalt, die zusammen die zwölf Apostel darstellen. – Hermann Kaspar (1904 – 1986) schuf das Fresko »Auferstehung am jüngsten Tage« im fensterlosen Altarraum. – Die Tochter des Architekten Guido Harbers entwarf das kreisrunde Glasfenster.

Gustav-Adolf-Kirche, Hohenaschauer Straße 3 (Fotos: Oktober 2025)

Rogate-Kirche

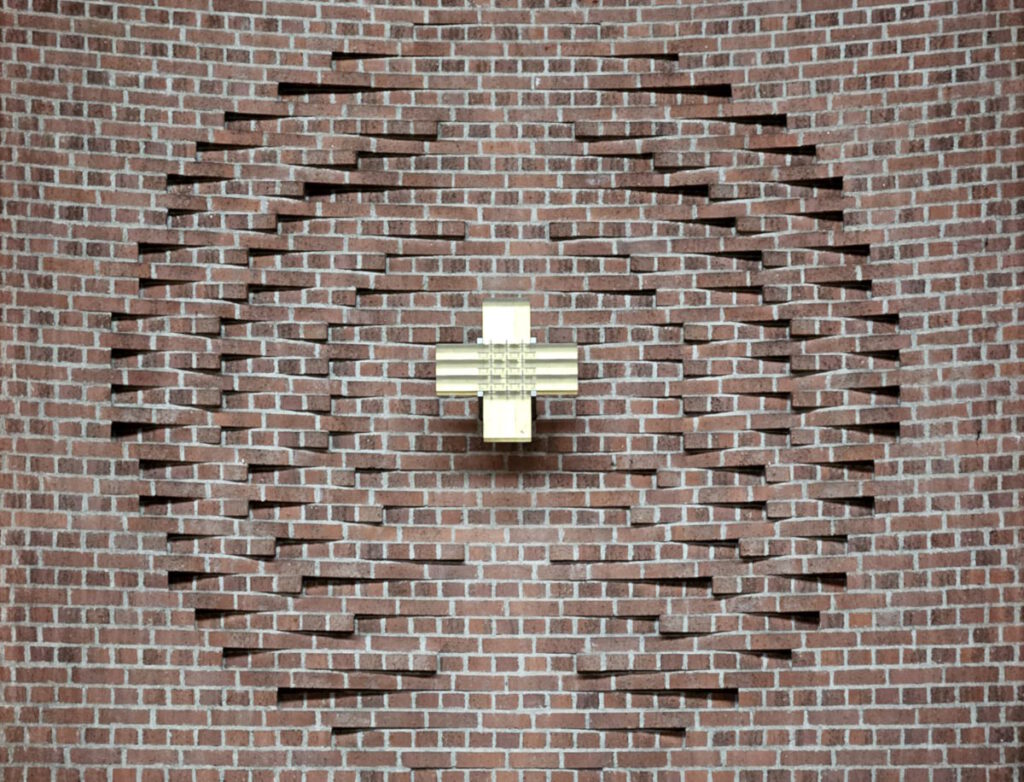

Die evangelisch-lutherische Pfarrer »München – Rogatekirche« wurde 1963 in Ramersdorf gegründet. Rogate, das lateinische Wort lässt sich mit »betet!« übersetzen. 1963/64 entstand die Rogatekirche an der Bad-Schachener-Straße 28 nach Plänen des Architekten Werner Eichberg (1910 – 1988), der dann 1967 bis 1978 mit Godehard Schwethelm und Walter Schlempp auch das Klinikum Großhadern gestaltete. Dass das Kirchengebäude aus Ziegeln gebaut ist, erinnert an die früher Bedeutung der Ziegeleien auf der Lehmzunge im Münchner Osten.

Die seit 1999 unter Denkmalschutz stehende Kirche wurde 2014 bis 2017 zur »Evangelischen Jugendkirche München« umgebaut und wird seither sowohl von der Jugend als auch der Gemeinde genutzt.

St. Bernhard in Ramersdorf

Die 1958/59 an der Görzer Straße 86 in Ramersdorf gebaute Kirche wurde St. Bernhard von Clairvaux geweiht. (Das benachbarte Pfarrhaus entstand erst 1986.)

Bernhard von Clairvaux (um 1090 – 1153) gründete 1115 im Auftrag seines bisherigen Klosters Cîteaux südlich von Dijon das Kloster Clairvaux in der Champagne und übernahm als Abt dessen Leitung. Er gilt als einer der bedeutendsten Mönche des Zisterzienserordens und wurde 1174 heiliggesprochen, 1830 sogar zum Kirchenlehrer erhoben.

Der Maler Franz Nagel (1907 – 1976) schuf das Altarbild, eine ungewöhnliche Darstellung des Letzten Abendmahls. Wer den ebenso sehenswerten Kreuzgang gestaltete, fand ich (noch) nicht heraus.

Die Bronzefigur des hl. Bernhard von Clairvaux vor der Kirche wurde vom Bildhauer Anton Rückel (1919 – 1990) gestaltet, dem wir auch das → Brunnendenkmal für Elise Aulinger am → Viktualienmarkt und das → Denkmal für König Ludwig II. in den Maximiliansanlagen verdanken.

Perlach

Münchner Stadtbezirk 16: Ramersdorf-Perlach

St. Michael in Perlach

Nach dem Abbruch einer romanischen Kirche in Perlach legten die Maurer Michael Pröbstl und Johann Mayr 1728 den Grundstein für die heutige Barockkirche St. Michael. Anton Zächenberger (um 1690 – 1773) malte die beiden Chorfresken 1729. Im selben Jahr gestaltete Nikolaus Gottfried Stuber das große Langhausfresko. 1732 wurde die Michaelskirche konsekriert. Den Turm fügte man erst 1788 hinzu.

Das Altarblatt von Johann Baptist Widmann veranschaulicht, wie der Erzengel Michael Luzifer stürzt. Links und rechts des 1796 geschaffenen Hauptaltars stehen die Wetterheiligen Paulus und Johannes.

Die im Zweiten Weltkrieg zerstörte Apsis der Kirche St. Michael wurde 1951/52 restauriert.

Nikolaus Gottfried Stuber (1688 – 1749) malte um 1729 das Fresko an der Decke des Langhauses. Es zeigt, wie der Erzengel Michael mit dem Flammenschwert die abtrünnigen Engel aus dem Himmel stürzt.

An Ostern wird am Hauptaltar das Altarbild verdeckt und eine Christus-Figur im Strahlenkranz aufgestellt.

Kriegergedächtniskapelle bzw. St.-Michaelskapelle

Die neugotische Kriegergedächtniskapelle bzw. St.-Michaelskapelle an der Corinthstraße 11 in Neuperlach wurde 1898/99 als Feldkapelle errichtet.

St. Monika in Neuperlach

Das katholische Kirchenzentrum St. Monika in Neuperlach (Max-Kolmsperger-Straße 7) wurde 1969/70 gebaut.

St. Maximilian Kolbe in Neuperlach

Die 1994 bis 1997 an der Maximilian-Kolbe-Allee in Neuperlach gebaute Kirche wurde Maximilian Kolbe (1894 – 1941) geweiht. Der Geistliche hatte sich im Sommer 1941 in Auschwitz freiwillig gemeldet, als zur Strafe für die vermutete Flucht eines Häftlings einige Männer herausgegriffen wurden, die den Hungertod sterben sollten. Auf diese Weise rettete Maximilian Kolbe einem anderen Häftling, der Ehefrau und Kinder hatte, das Leben. 1982 wurde er heiliggesprochen.

Obergiesing

Münchner Stadtbezirk 17: Obergiesing-Fasangarten

Heilig-Kreuz-Kirche in Obergiesing

Im 12. Jahrhundert ersetzte eine spätromanische Kirche den Vorgängerbau auf dem Giesinger Berg. Nach der Eingemeindung Giesings in die Stadt München (1854) entwarf Georg von Dollmann (1830 – 1895) einen Neubau oberhalb der alten Dorfkirche. 1866 wurde der Grundstein gelegt; 20 Jahre später erfolgte die Kirchweihe, und 1888 riss man das alte Gebäude ab. Für sämtliche Maurer-, Steinmetz- und einen Teil der Zimmermanns-Arbeiten war Johann Baptist Graßl (1830 – 1896) verantwortlich. – Den Zweiten Weltkrieg überstand die neugotische Hl.-Kreuz-Kirche ohne massive Schäden.

Den Hochaltar gestaltete der Bildhauer Josef Beyrer (1839 – 1924) nach Entwürfen des Architekten Georg von Dollmann.

Der Jesuit Freiherr von Oberkamp stiftete 1884 den volkstümlichen Marienaltar im linken Seitenschiff, der bis 1890 nach einem Entwurf des belgischen Künstlers Jean-Baptiste Bethune von dem Bildhauer Léopold Blanchaert sowie den Malern Jules Helbig und Adrien Hubert Bressers-Blanchaert geschaffen wurde.

Der Josephsaltar im rechten Seitenschiff der Heilig-Kreuz-Kirche wurde 1888 nach einem Entwurf von Josef Anton Müller angefertigt, einem Schüler des Bildhauers Anselm Sickinger und des Architekten Friedrich Ziebland. Daran wirkten sowohl die Maler Julius Frank und August Heß als auch die Bildhauer Paul Sejer, Peter Schrenk, Karl Schröter, Karl Fischer und Karl Fuchs mit.

Marienaltar, Hauptaltar, Josephsaltar (Fotos: September 2025)

Nach einem Entwurf des Bauführers Johann Baptist Graßl fertigte der Bildhauer Josef Beyrer (1839 – 1924) die Kanzel.

Heilig-Kreuz-Kirche: Kanzel (Fotos: September 2025)

Der Architekt Carl Hocheder* (1854 – 1917) gestaltete 1893/94 das neubarocke Pfarrhaus der Gemeinde Hl. Kreuz in der Gietlstraße 2.

*) Mehr zu Carl Hocheder im Album über Architekten

Maria Königin des Friedens

Die Kirche »Maria Königin des Friedens« an der Ecke Untersberg-/Werinherstraße in Obergiesing wurde 1936/37 nach Plänen des Architekten Robert Vorhoelzer (1884 – 1954) gebaut. Das Relief über dem Portal stammt vom Bildhauer Karl Knappe* (1884 – 1970). Albert Burkart (1898 – 1982) malte das Chorfresko. Robert Vorhoelzer leitete dann auch den Wiederaufbau der Kirche nach dem Zweiten Weltkrieg.

*) Mehr zu Karl Knappe im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Fasangarten

Münchner Stadtbezirk 17: Obergiesing-Fasangarten

Russisch-orthodoxe Kirche im Fasangarten

Als die Truppenstärke der USA in München verringert wurde, kaufte die russisch-orthodoxe Hl.-Nikolaus-Gemeinde Ende 1993 die Kirche an der Lincolnstraße 58 und baute sie zur »Kathedralkirche der Heiligen Neumärtyrer und Bekenner Russlands« um. 2005 wurde sie geweiht. Leider fanden wir sie verschlossen vor.

Untergiesing

Münchner Stadtbezirk 18: Untergiesing-Harlaching

Luther-Kirche in Giesing

Die evangelische Lutherkirche in Untergiesing (Martin-Luther-Straße 4) wurde 1926/27 nach Plänen des Architekten Hans Grässel* (1860 – 1939) errichtet. Im Zweiten Weltkrieg zerstörte ein Bombentreffer das Bauwerk bis auf den Turm. In vereinfachter Weise erneuerte man die Kirche 1951 bis 1953.

Der Künstler Helmut Ammann (1907 – 2001) schuf 1958 die bunten Bleiglasfenster mit dem Lamm Gottes im Zentrum. Am Westportal sind die vier Großen Propheten zu sehen.

*) Mehr zu Hans Grässel im Album über Architekten

St. Helena in Untergiesing

An der Säbener Straße 5, nahe des Wettersteinplatzes, steht die Mitte der Sechzigerjahre nach Plänen des Architekten Hansjakob Lill (1913 – 1967) gebaute katholische Kirche St. Helena.

»Templer-Kloster« in Untergiesing

Der Orden der Templer (Pauperes commilitones Christi templique Salomonici Hierosolymitanis) wurde um 1120 in Jerusalem gegründet und vereinigte die Ideale der Mönche und der Ritter. Die Templer beschützten die Pilger in Palästina und kämpften in den Kreuzzügen ebenso wie in der Reconquista. Und im Lauf der Zeit entwickelte sich der Orden zu einer europäischen Finanzmacht.

Auf das Geld schielte der hochverschuldete französische König Philipp IV., als er den aus Frankreich stammenden Papst Clemens V. in Avignon unter Druck setzte, den Templerorden zu zerstören und 1307 einen Haftbefehl für alle Templer in Frankreich ausstellte. Auf dem Konzil von Vienne löste der Papst 1312 den Templerorden auf, nicht zuletzt, um zu verhindern, dass der unter seiner Aufsicht stehende Orden in seiner Gesamtheit wegen Ketzerei verurteilt wurde, was ihn selbst in Schwierigkeiten gebracht hätte. Um den Anschein eines korrekten Verfahrens zu waren, verbrannte man bis 1314 in Frankreich einige Templer auf dem Scheiterhaufen. Der König erreichte mit seinem perfiden Vorgehen, dass er seine Schulden beim Orden nicht tilgen musste, aber an das riesige Vermögen kam er nicht heran, das blieb bei der Kirche, genauer bei den Johannitern.

Trotz allem gab und gibt es auch weiterhin Templer, allerdings nur noch auf lokaler Ebene.

Beim Archiconvent der Templer (»Templer-Kloster«) am Auer Mühlbach in Untergiesing handelt es sich um ein Kloster des »Trinitarion des orientalisch-orthodox-katholischen und kreuzesritterlichen Chor- und Hospitaliter-Ordens der Templer«. Die 1936 von Karl Hirn aus Seeshaupt gegründete Ordensgemeinschaft erwarb 1968 die 1880 für den Hofgoldschmied Karl Winterhalter errichtete Villa in Untergiesing und baute sie im Stil der Neugotik um. Die Turmzwiebel ist 18 Meter, der ganze Turm 87 Meter hoch (Adresse: Birkenleiten 35). Gut ein Dutzend Nonnen und Mönche leben dort. Sie geben regelmäßig Lebensmittel für Bedürftige aus, aber Besichtigungen werden nicht angeboten.

Harlaching

Münchner Stadtbezirk 18: Untergiesing-Harlaching

Pfarrkirche Heilige Familie in Harlaching

Nach Plänen des Architekten Richard Steidle (1881 – 1958) wurde 1931 die Pfarrkirche Heilige Familie in Harlaching gebaut. Nach dem Zweiten Weltkrieg restaurierte man das im Krieg schwer beschädigte Gebäude.

Hervorzuheben sind die 1985 von Otto Habel (1922 – 1996) gestalteten Mosaike. Und neben der Kirche befindet sich die Bronzeplastik »Heilige Familie«, die 2004 von Franz Hämmerle (*1949) als Brunnenfigur modelliert wurde, inzwischen aber für sich allein dort steht.

Wallfahrtskirche St. Anna in Harlaching

Einer Sage zufolge wurde die Kirche auf der Nagelfluhplatte des Harlachinger Bergs am Isar-Hochufer von einem reichen Adeligen gestiftet, der sich schuldig fühlte, weil sich seine nach kurzer Zeit von ihm verlassene jüdische Geliebte aus Verzweiflung in der Isar ertränkt hatte.

Schriftlich verbürgt ist die spätromanische Dorfkirche seit 1186. Die Wittelsbacher erwarben sie 1527. Nach Zerstörungen im Dreißigjährigen Krieg baute man sie 1653 wieder auf. Eine Wallfahrt ist seit 1707 bezeugt (»St.-Anna-Dreißiger«).

Unter Leitung des Baumeisters Johann Michael Fischer* (1692 – 1766) erfolgte 1751 bis 1761 ein Neubau der Kirche unter Einbeziehung des vorhandenen Turms. Die Rokoko-Stuckierung und die Deckenfresken im Chor und im Langhaus stammen aus der Werkstatt von Johann Baptist Zimmermann* (1680 – 1758). Das Anfang des 16. Jahrhunderts entstandene Gnadenbild der Anna Selbdritt wurde in einen geschnitzten Rokokorahmen eingefügt. Der Auszug des Hochaltars zeigt Gott Vater mit Engeln, die Statuen links und rechts stellen den hl. Joachim und den hl. Joseph dar.

Die ungewöhnlich geformte Kanzel und Bildrahmungen zumindest der Seitenaltäre (möglicherweise auch des Hauptaltars) führte ein unbekannter Rokoko-Meister nach einem Entwurf von Ignaz Günther aus.

Unter Leitung des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege restaurierte Karl Eixenberger 1959 das Innere der Kirche. Dabei erhielten die Fenster eine neue Verglasung. 1960 schloss man die Restaurierung außen ab. Der Dachstuhl wurde 1972/73 neu eingedeckt. Aber nach einem Feuer im Jahr 1982 musste das Innere komplett renoviert werden.

Die Holzstatue der Patrona Bavariae wurde 1968 gestiftet.

*) Mehr zu Johann Michael Fischer und Johann Baptist Zimmermann im Album über Architekten

Marienklause in Harlaching

Martin Achleitner (1823 – 1882), der als Schleusenwärter an der Auer-Mühlbach-Schleuse tätig war, baute 1865/66 eigenhändig eine Marienkapelle aus Nagelfluhgestein und Fichtenholz, weil er überzeugt war, dass ihn die Muttergottes bei Hochwasser und Felsstürzen mehrmals beschützt hatte.

Thalkirchen

Münchner Stadtbezirk 19: Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln

St. Maria in Thalkirchen

Anstelle einer romanischen Kirche aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts wurde in zwei Bauphasen – Ende des 14. Jahrhunderts und hundert Jahre später – eine gotische errichtet, die Kurfürst Max Emanuel von seinem Hofmaler Johann Andrae Wolff 1695 bis 1698 barockisieren ließ. Als Thalkirchen am 1. Januar 1900 von München eingemeindet wurde, erhielt der Architekt Gabriel von Seidl den Auftrag für einen Erweiterungsbau. Der entstand 1907/08 in neubarockem Stil. Er öffnet sich durch drei Bögen nach Osten zum Langhaus und weist ebenso wie dieses ein rundes Deckenfresko auf. Das ältere – eine Darstellung von Mariä Himmelfahrt – stammt von Johann Andrae Wolff, das andere malte Kaspar Schleibner. Im Zweiten Weltkrieg blieb die Pfarr- und Wallfahrtskirche St. Maria in München-Thalkirchen unbeschädigt.

Der Ende des 15. Jahrhunderts gebaute spätgotische Flügelaltar mit einer Mariendarstellung des Ulmer Bildschnitzers und -hauers Gregor Erhart wurde bei der Barockisierung 1698 aufgelöst. Ignaz Günther gestaltete den Altaraufbau um die Madonna herum 1759 bis 1769 im Rokoko-Stil neu. Die beiden Seitenaltäre sind aus Elementen des 1698 zerlegten Hauptaltars entstanden, und Josef Hauber malte 1798 die Altarbilder dazu.

Obersendling

Münchner Stadtbezirk 19: Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln

St. Joachim in Obersendling

Anstelle einer Hallenkirche aus Holz in der damaligen Bockspergerstraße (heute: Geisenhausenerstraße), die 1925/26 gebaut und nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg 1944/45 restauriert worden war, errichtete man 1955/56 einen halben Kilometer weiter südlich die heutige Kirche St. Joachim am Maisinger Platz 22 in Obersendling.

Hadern

Münchner Stadtbezirk 20: Hadern

Anastasiakapelle im Waldfriedhof

Die Anastasiakapelle im alten Teil des Waldfriedhofs wurde 1932 nach Plänen des Architekten Hermann Leitenstorfer (1886 – 1972) errichtet, und Max Lacher* (1905 – 1988) schuf 1948 die Fresken. Bei unseren Besuchen konnten wir zwar durch ein Gitter in die Kapelle schauen, aber in dem dunklen Raum die Fresken von Max Lacher kaum erkennen.

*) Mehr zu Max Lacher im Album über Kunst im öffentlichen Raum

St. Peter in Großhadern

Eine Kirche ist in Großhadern seit 1256 bezeugt. Das frühromanische Gotteshaus erhielt um 1500 einen spätgotischen Chor. Um 1680 begann die Barockisierung, wahrscheinlich durch Kaspar Feichtmayr d. Ä., einen Mitbegründer der Wessobrunner Schule. Dabei wurde der um 1500 gebaute Turm um ein Oktogon mit Zwiebelhaube erhöht. Die 1738 – 1740 vergrößerte Dorfkirche dient zwar seit 1926 nur noch als Friedhofskirche, aber sie wurde 2008/09 bzw. 2014 renoviert.

Pasing

Münchner Stadtbezirk 21: Pasing-Obermenzing

Alte Pasinger Pfarrkirche Mariä Geburt

Anstelle einer 1422 zerstörten Kirche in Pasing baute man ein spätgotisches Gotteshaus, das 1680 barockisiert und auch später mehrmals umgebaut wurde.

Die Heiligen Korbinian und Engelbert flankieren die Marienfigur am neugotischen Hochaltar der Kirche Mariä Geburt in Pasing. An den Seitenwänden des Langhauses befinden sich barocke Apostelfiguren.

Himmelfahrtskirche in Pasing

1903/04 wurde die neubarocke Himmelfahrtskirche an Marschnerstraße 2 in Pasing nach Plänen des Hochschullehrers, Architekten und Baubeamten Carl Hocheder* (1854 – 1917) errichtet. Leider fanden wir sie verschlossen vor.

*) Mehr zu Carl Hocheder im Album über Architekten

Pfarrkirche St. Hildegard in Pasing

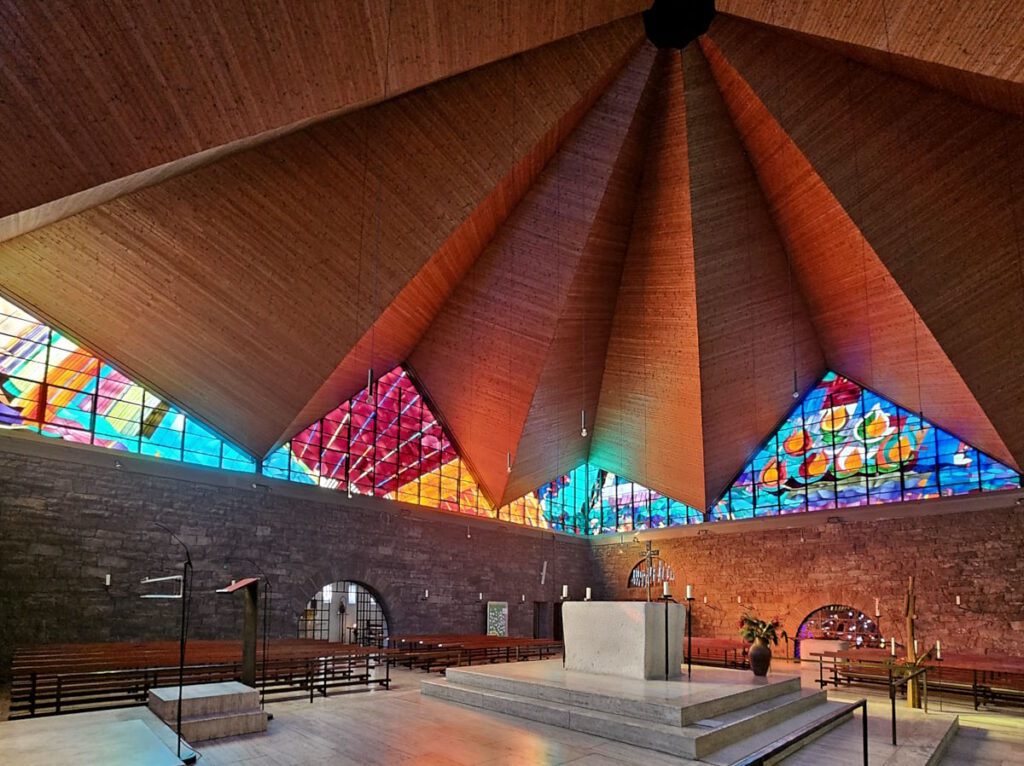

Nach Plänen des Münchner Architekten Siegfried Östreicher (1919 ‒ 2003) wurde 1962 die Pfarrkirche St. Hildegard in Pasing errichtet (Adresse: Paosostraße 25). Einen Turm gibt es nicht. Eindrucksvoll ist vor allem das Innere, wegen des zelt- bzw. sternförmigen Holzdachs und der von Georg Meistermann (1911 – 1990) gestalteten Kirchenfenster, die den Raum mit farbigem Licht füllen. St. Hildegard wurde 2000 zum Baudenkmal erklärt.

Obermenzing

Münchner Stadtbezirk 21: Pasing-Obermenzing

Schloss Blutenburg: Kapelle zur Heiligen Dreifaltigkeit

Obwohl bereits eine Kapelle in einem der Wehrtürme des → Schlosses Blutenburg existierte, beauftragte Herzog Sigismund 1488 die Bauhütte der Münchner Frauenkirche mit der Errichtung einer neuen spätgotischen Schlosskapelle. Die Pläne stammten wahrscheinlich von Jörg von Halsbach.

Die Fresken am Portal der Kapelle zur Heiligen Dreifaltigkeit stellen Adam und Eva, den hl. Onuphrius (Stadtpatron Münchens) und darüber den Gnadenstuhl dar. Die Originalfresken aus dem 15./16. Jahrhundert zu beiden Seiten des Portals sind hinter Schutzkästen gesichert, auf die Hermenegild Peiker Kopien gemalt hat. (Von ihm stammen auch die Deckenfresken im → Alten Peter aus dem Jahr 2000.)

Nicht Hans Olmendorfer, wie lange angenommen, sondern Jan Polack schuf die spätgotischen Altartafeln der Schlosskapelle im Auftrag von Herzog Sigismund.

Im Herbst 2023 wurde der spätgotische Glasgemäldezyklus der Schlosskapelle Blutenburg aus dem Jahr 1497 von der Bayerischen Hofglasmalerei Gustav van Treeck in München restauriert.

Pfarrkirche »Leiden Christi« in Obermenzing

Mit dem Bau der Kirche in Obermenzing wurde 1923 unter Leitung des Architekten Georg Buchner begonnen. Am 9. November 1924 konsekrierte Kardinal Michael von Faulhaber das Gotteshaus »Leiden Christi«. Unter dem Architekten Siegfried Östreicher und dem Bildhauer Blasius Gerg erfolgte 1965 eine größere Renovierung. Das heutige Aussehen erhielt die Kirche 1996 bis 1999. Die Chorfenster sind von Felix Baumgartner. Der Bildhauer Hans Panzer gestaltete das Westportal mit Szenen aus dem Leben Jesu Christi.

St. Georg in Obermenzing

Bei einer umfassenden Restaurierung der seit 1315 urkundlich nachweisbaren Kirche St. Georg an der Würm wurden Gebäudeteile entdeckt, die wohl aus dem 9. Jahrhundert stammen. Außerdem legte man Fresken aus der Spätgotik und dem Barock frei. Kein Geringerer als Giovanni Antonio Viscardi* (1645 – 1713) erneuerte 1677 bis 1679 den Turm der im 15. Jahrhundert gotisierten Kirche im Barock-Stil. Leider konnten wir nur durch ein Gitter ins Kircheninnere schauen.

*) Mehr zu Giovanni Antonio Viscardi im Album über Architekten

St. Wolfgang in Pipping

Im seit 1325 urkundlich nachweisbaren Weiler Pipping an der Würm wurde 1478 bis 1480 anstelle einer älteren Kirche eine neue gebaut. Die Pläne stammten möglicherweise von Jörg von Halsbach, dem Baumeister der Münchner → Frauenkirche (1468 bis 1494).

Die Kirchturmspitze erhielt ihre heutige Form nach einem Blitzschlag im Jahr 1794. Andere im Lauf der Zeit vorgenommene Änderungen wie zum Beispiel eine Barockisierung wurden im 20. Jahrhundert beseitigt. Im Zweiten Weltkrieg blieb die Kirche unbeschädigt. 1976 bis 1982, 2005 und 2008 bis 2011 fanden Sanierungen und Renovierungen statt.

Der Dachstuhl könnte von Heinrich von Straubing gebaut worden sein – parallel zu dem der → Frauenkirche in München. Jedenfalls handelt es sich heute noch um das Original, und das wahrscheinlich auf der Würm geflößte Holz ist kerngesund geblieben.

Bei St. Wolfgang in Pipping handelt es sich um die letzte vollständig erhaltene gotische Dorfkirche Münchens, also eine besondere Sehenswürdigkeit. Nach Öffnungszeiten erkundigt man sich am besten im Katholischen Pfarramt Leiden Christi.

St. Wolfgang in Pipping (Fotos: August 2025)

Sowohl den dreiteiligen Hochaltarschrein mit St. Wolfgang und Landschaften des Salzkammerguts als auch die beiden Seitenaltäre dürfte um 1480 ein Schüler des ab etwa 1475 in München tätigen Malers Jan Polack geschaffen haben. Vermutlich stammen auch die Wandmalereien aus dem Jahr 1479 nicht von Jan Polack selbst, wie lange Zeit angenommen wurde.

Apsis, Hochaltar (Fotos: August 2025)

Marienaltar, Christusaltar (Fotos: August 2025)

Die aus Backsteinen gemauerte, verputzte und mit Fresken bzw. Scheinarchitektur bemalte Kanzel der Kirche St. Wolfgang in Pipping gilt als Kuriosum.

Aubing

Münchner Stadtbezirk 22: Aubing-Lochhausen-Langwied

St. Konrad in Neuaubing

1938 reichte der Architekt Georg Maria Kronenbitter (1891 – ?) die Pläne für eine Kirche in Neuaubing zur Baugenehmigung ein, aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg – 1955/56 – konnte gebaut werden. Es entstand eine 40 Meter lange, 22 Meter breite und mehr als 11 Meter hohe Hallenkirche, die St. Konrad geweiht wurde.

Die Kirchenfenster gestaltete Albert Burkart (1898 – 1982). In der Apsis leuchtet ein »Glasteppich des Gotteslobes«, der die Lobpreisung des dreifaltigen Gottes durch die Schöpfung darstellt. Das Rundfenster an der Rückwand zeigt Jesus als Pantokrator. Die Menschen in der Kirche befinden sich also zwischen Anfang und Ende, zwischen Schöpfung und Jüngstem Gericht. Albert Burkart war 1949 bis 1963 Professor und 1956 bis 1958 Direktor der Hochschule für Bildende Künste – Städelschule in Frankfurt/M.

St. Konrad: Kirchenfenster von Albert Burkart (Fotos: April 2025)

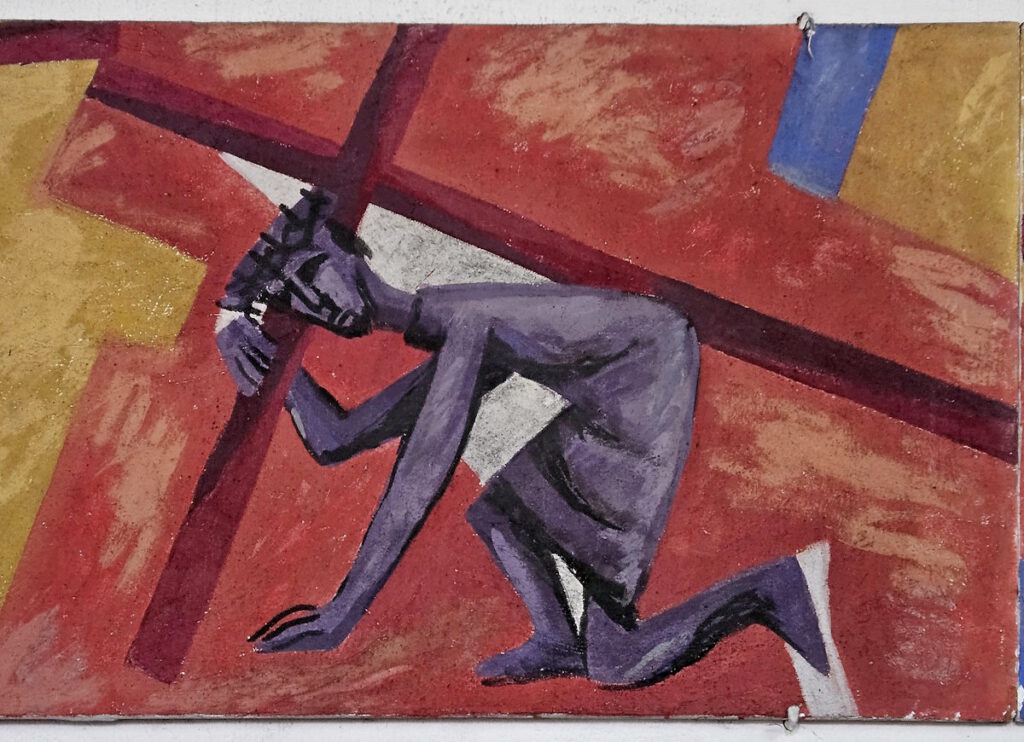

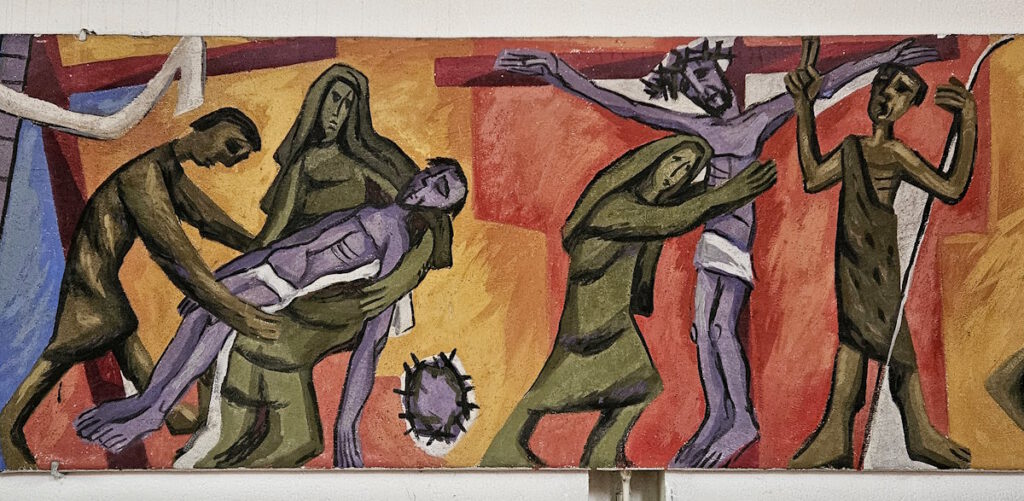

Werner Persy (1924 – 2017) malte 1983 den Kreuzweg als farbkräftigen Bildfries in Fresko-Technik. Bewusst wurde die ungewöhnliche Reihenfolge der Stationen von rechts nach links gewählt, weil sich der Betrachter so in Richtung Altar bewegt.

St. Konrad: Kreuzweg von Werner Persy (Fotos: April 2025)

St. Konrad: Relief an der Tür, Fenster in der Kapelle (Fotos: April 2025)

Untermenzing

Münchner Stadtbezirk 23: Allach-Untermenzing

St. Martin in Untermenzing

Herzog Siegmund von Bayern-München beauftragte 1499 den Baumeister Ulrich Randeck, am Ostufer der Würm in Untermenzing die spätgotische Kirche St. Martin zu errichten. Dabei riss man den romanische Vorgängerbau ab ‒ mit Ausnahme des Turms, der mit zwei Staffelgiebeln erhöht wurde. (Leider fanden wir die Kirche an der Eversbuschstraße 9 verschlossen vor.)

Feldmoching

Münchner Stadtbezirk 24: Feldmoching-Hasenbergl

Christophoruskirche in Feldmoching

Die nach Plänen des Architekten Erhard Fischer (1930 – 2016) in der Fasanerie in Feldmoching gebaute Christophoruskirche wurde 1971 geweiht. Hinter dem Altar befindet sich ein Wandbild von Edzard Seeger (1911 – 1990) aus dem Jahr 1982: »Das apokalyptische Lamm«. Der Kirchturm kam 1993 dazu.

Hasenbergl

Münchner Stadtbezirk 24: Feldmoching-Hasenbergl

St. Nikolaus, Hasenbergl

Die römisch-katholische Kirche St. Nikolaus (Stanigplatz 13) wurde 1962/63 nach Entwurf des Architekten Hansjakob Lill (1913 – 1967) errichtet – parallel zur evangelischen Kirche nebenan. Auf der Spitze des freistehenden Kirchturms aus Beton zeigt ein vom Bildhauer Richard Stammberger geschaffener Wetterhahn die Windrichtung an. Die vier vom Glasmaler Hans Dumler (1922 – 2017) gestalteten Fenster des Zentralbaus stellen die vier wichtigsten Feste des Kirchenjahres dar: Weihnachten, Ostern, Pfingsten und Allerheiligen.

Laim

Münchner Stadtbezirk 25: Laim

St. Ulrich in Laim

1315 wurde bereits eine Kirche in Laim urkundlich erwähnt, aber vermutlich war sie zu diesem Zeitpunkt bereits 200 Jahre alt. Als 1912 bis 1916 ein Neubau von St. Ulrich nach Plänen von Theodor Fischer* und Heinrich von Schmidt entstand, blieben Reste eines spätmittelalterlichen Bauwerks als Kapelle erhalten.

*) Mehr zu Theodor Fischer im Album über Architekten

Die Wandbilder von St. Ulrich stammen von der Künstlerin Trixi Haberlander (1952 – 2005).

Paul-Gerhardt-Kirche in Laim

1953 gewann der Architekt Johannes Ludwig (1904 – 1996) mit seinen Plänen für den Neubau der Paul-Gerhardt-Kirche in Laim einen Wettbewerb und erhielt dann auch den Auftrag für die Realisierung. Den Grundstein legte man 1955; eingeweiht wurde die Kirche im Jahr darauf. Die Nebengebäude entstanden erst in den Sechzigerjahren – ebenfalls nach dem Gesamtplan von Johannes Ludwig. Seit 2001 steht dieser exemplarische Nachkriegsbau unter Denkmalschutz. Weil der Kircheneingang damals nur über eine Freitreppe zu erreichen war, baute man 2007 einen Aufzug an.

Vor der Altarwand hängt ein von dem Bildhauer Robert Lippl* (1908 – 2009) gestaltetes knapp fünf Meter hohes silbernes Triumphkreuz. Die beiden Wandteppiche an der Altarwand (links: Ostern, rechts: Pfingsten) wurden 1981 von Gisela Fichtner und Raimund Haas gestaltet.

2011 bis 2014 erfolgte eine umfassende Sanierung des Bauwerks, das 2013 sogar vorübergehend wegen Einsturzgefahr geschlossen werden musste.

*) Mehr zu Robert Lippl im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Maria Eich

Münchner Vororte

Wallfahrtskirche Maria Eich

Franz und Kaspar Thallmayr, die Söhne eines Schmieds in Planegg, stellten um 1710 ein Marienbild in eine hohle Eiche, das nach der Genesung einer Taglöhnerin 1733 eine Marienwallfahrt auslöste. Die Eiche wurde 1742 mit einer Kapelle umbaut. Nachdem am 13. August 1805 ein Blitz in die Eiche eingeschlagen hatte, schloss man das Dach, und der Stamm des zerstörten Baums ist heute in der 1954 bis 1958 gebauten Wallfahrtskirche ausgestellt. Die Klause Maria Eich hatte der Planegger Gutsherr Baron von Ruffin bereits 1745 errichtet. Sie wurde 1953 von Augustinereremiten übernommen, die daraufhin bis 1958 ein Kloster bauten.

Maria Eich, linker Seitenaltar (Fotos: Juli 2024)

Dachau

In der KZ-Gedenkstätte Dachau wurde anfangs ein meditativer Ort für alle Religionen angestrebt, aber diese Idee ließ sich nicht verwirklichen. Stattdessen entstanden ab 1960 katholische, evangelische, orthodoxe und jüdische Bauwerke auf dem Areal des früheren Konzentrationslagers Dachau.

»Todesangst-Christi-Kapelle« in Dachau

Die Erzdiözese München und Freising ließ bereits 1960 im Norden des ehemaligen Konzentrationslagers Dachau die »Todesangst-Christi-Kapelle« nach Entwürfen des Architekten Josef Wiedemann (1910 – 2001) bauen. Über dem Eingang schwebt eine Dornenkrone. In einem Metallgerüst vor der Kapelle hängt die Gedächtnisglocke, die jeden Tag gegen 15.00 Uhr läutet. (Um diese Zeit soll Jesus am Kreuz gestorben sein.)

*) Mehr zu Josef Wiedemann im Album über Architekten

Klosterkirche der Karmelitinnen in Dachau

Durch einen ehemaligen Wachturm hinter der »Todesangst-Christi-Kapelle« betritt man den Vorhof des 1964 eingerichteten Klosters der Karmelitinnen (Karmel Heilig Blut der Unbeschuhten Karmelitinnen). Josef Wiedemann*, der Architekt der »Todesangst-Christi-Kapelle«, entwarf auch die Klosterkirche.

*) Mehr zu Josef Wiedemann im Album über Architekten

Evangelische Versöhnungskirche in Dachau

Westlich der katholischen Bauwerke in der KZ-Gedenkstätte Dachau wurde 1965 bis 1967 die evangelische Versöhnungskirche nach Entwürfen des Architekten Helmut Striffler (1927 – 2015) im Stil des Brutalismus errichtet.

Evangelische Versöhnungskirche (Fotos: Oktober 2025)

Russisch-orthodoxe Kapelle in Dachau

Den Entwurf für die russisch-orthodoxe Kapelle »Auferstehung unseres Herrn« lieferte der Architekt Valentin Utkin. Russische Soldaten errichteten 1994 in der Nähe des ehemaligen Krematoriums den in Moskau vorgefertigten oktogonalen Holzbau, der im Jahr darauf geweiht wurde.

Russisch-orthodoxe Kapelle (Fotos: Oktober 2025)

Album über die KZ-Gedenkstätte Dachau

Unterföhring

Münchner Vororte

St. Valentin in Unterföhring

Bei einer Restaurierung der römisch-katholischen Pfarrkirche St. Valentin in Unterföhring entdeckte man 1973 Reste der Fundamente eines romanischen Vorgängerbaus. 1712 wurde ein neuer Turm errichtet, 1716/17 das alte Kirchenschiff abgebrochen, und 1717/18 entstand unter Leitung des Hofmaurermeisters Dominik Glasl die heutige Kirche, die stilistisch dem Übergang vom Barock zum Rokoko zuzuordnen ist. Die Vorhalle baute man erst 1745/46 an. Geweiht ist die Kirche dem heiligen Valentin von Rätien, einem der ersten Bischöfe Passaus.

Den besonders an der Kanzel reichen Stuck im Stil der Wessobrunner Schule schufen Thomas Glasl, Mathias Bader und Johann Rieder. Vermutlich stammen alle Fresken von Nikolaus Gottfried Stuber. Ein paar Jahre später, 1720, entstand das Chorbogenkruzifix. Der Hochaltar wird auf 1741 datiert. Integriert ist die Mitte des 17. Jahrhunderts gestaltete Figurengruppe einer Marienkrönung aus der Vorgängerkirche. Die beiden Seitenaltäre aus der Zeit um 1680 standen ebenfalls bereits in der alten Kirche.

Literatur:

. Alexander Langheiter: Die schönsten Münchner Kirchen entdecken. Oasen der Ruhe und der Kunst (München 2010)