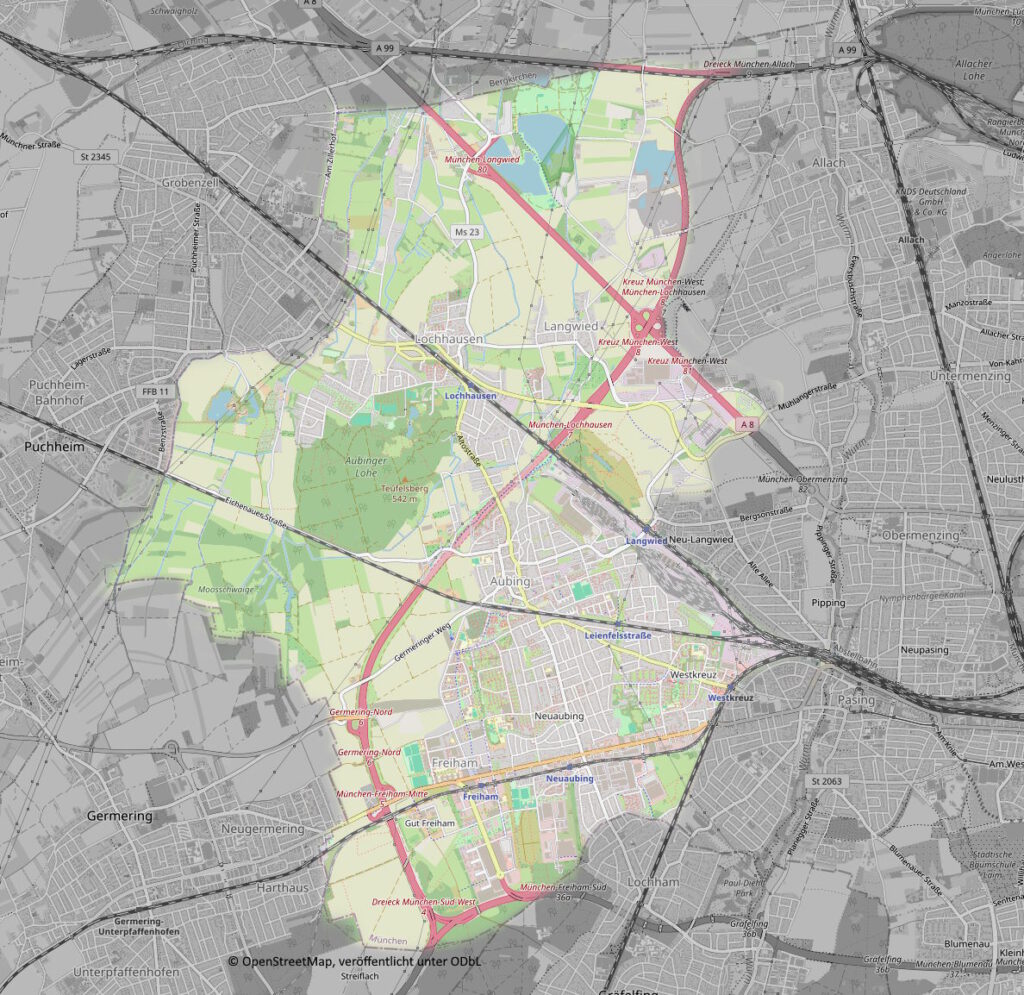

München: Aubing Lochhausen Langwied

Seit 1992 sind Aubing, Lochhausen und Langwied im Münchner Stadtbezirk 22 verbunden.

Lochhausen (»lohhusa«) taucht erstmals in einer Urkunde aus dem 10. Jahrhundert auf. 1010 wurde Aubing (»ubingun«) erstmals erwähnt. Langwied (»Lanquat«) lässt sich bis um 1270 zurückverfolgen.

1906 nahmen die Königlich Bayerischen Staatseisenbahnen die »Centralwerkstätte Aubing« in Betrieb, die in der Folgezeit erweitert und 1927 um eine dritte Reparaturhalle ergänzt wurde. Der Staatsbetrieb brauchte weder Gemeindesteuer zu bezahlen noch Baugenehmigungen einzuholen, obwohl die Gemeinde Aubing die Infrastruktur für die aus ganz Bayern zuziehenden Arbeiter und deren Familien schaffen musste. Problematisch war außerdem der Gegensatz zwischen dem bäuerlich geprägten Dorf und den Industriearbeiter-Familien in Neuaubing.

Aubing war seit 1818 eine bayrische Gemeinde geworden, während Langwied und Lochhausen gemeinsam eine Nachbargemeinde gebildet hatten. 1942 erzwangen die Nationalsozialisten die Eingemeindung sowohl von Aubing als auch von Langwied-Lochhausen nach München. Das bedeutete für die Bewohner, dass sie bei Behördengängen lange Wege zurücklegen mussten. Aber auch nach dem Zweiten Weltkrieg scheiterten Bemühungen, die Eingemeindung rückgängig zu machen. Thomas Wimmer (1887 – 1964) erklärte lapidar: »So lang ich Oberbürgermeister bin, wird nichts ausgemeindet!«

Bemerkenswert ist, dass 1952 München erstmals in seiner Geschichte schrumpfte, weil sich die als Teil von Langwied eingemeindete Siedlung Gröbenzell als eine um Geiselbullach, Olching und Puchheim arrondierte selbstständige Gemeinde konstituierte und in den Landkreis Fürstenfeldbruck wechselte.

Während in Langwied und Lochhausen Einfamilien- bzw. Reihenhäuser das Bild prägen, entstanden in Aubing – dem westlichsten Stadtteil von München ‒ ab den Sechzigerjahren Großsiedlungen.

Freiham ist ab 1136 urkundlich nachweisbar (»villa Frihaim«). Ende des 14. Jahrhunderts war Freiham ein Dorf mit 15 Bauernhäusern und einer Kirche. Im 15. Jahrhundert beanspruchte der Eigentümer Hans Pütrich zwar die Rechte einer Hofmark, konnte sich damit aber nicht durchsetzen. Erst Anton von Berchem erhielt um 1675 die Niedere Gerichtsbarkeit. In zwei Schritten erwarb die Edith-Haberland-Wagner Stiftung 2014 bzw. 2021 das gesamte ehemalige Gut. Nördlich davon wird seit 2006 ein nach dem Gut benannter neuer Stadtteil in Aubing gebaut, in dem 11.000 Wohnungen für 25.000 Einwohner geplant sind. 2027 soll dort auch mit der Anlage eines Landschaftsparks begonnen werden, so groß wie der Westpark und mit einem Badesee.

Neuaubing

Aubinger Wasserturm

Um die stark wachsende Bevölkerung der damals eigenständigen Gemeinde Aubing mit Wasser zu versorgen, wurden zu Beginn des 20. Jahrhunderts zwei bis zu 20 Meter tiefe Brunnen gebohrt, und 1909/10 errichtete man einen 37 Meter hohen Wasserturm mit Werkstatt und Wohnhaus für die Familie des Wasserwarts. Das Brunnenhaus steht einige Meter östlich davon. Nachdem Aubing 1942 von München eingemeindet und 1954 ans Wasserleitungsnetz der Stadtwerke München angeschlossen worden war, schüttete man die Brunnen zu. Seit 2014 befindet sich das Industriedenkmal in Privatbesitz.

St. Konrad in Neuaubing

1938 reichte der Architekt Georg Maria Kronenbitter (1891 – ?) die Pläne für eine Kirche in Neuaubing zur Baugenehmigung ein, aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg – 1955/56 – konnte gebaut werden. Es entstand eine 40 Meter lange, 22 Meter breite und mehr als 11 Meter hohe Hallenkirche, die St. Konrad geweiht wurde.

Die Kirchenfenster gestaltete Albert Burkart (1898 – 1982). In der Apsis leuchtet ein »Glasteppich des Gotteslobes«, der die Lobpreisung des dreifaltigen Gottes durch die Schöpfung darstellt. Das Rundfenster an der Rückwand zeigt Jesus als Pantokrator. Die Menschen in der Kirche befinden sich also zwischen Anfang und Ende, zwischen Schöpfung und Jüngstem Gericht. Albert Burkart war 1949 bis 1963 Professor und 1956 bis 1958 Direktor der Hochschule für Bildende Künste – Städelschule in Frankfurt/M.

St. Konrad: Kirchenfenster von Albert Burkart (Fotos: April 2025)

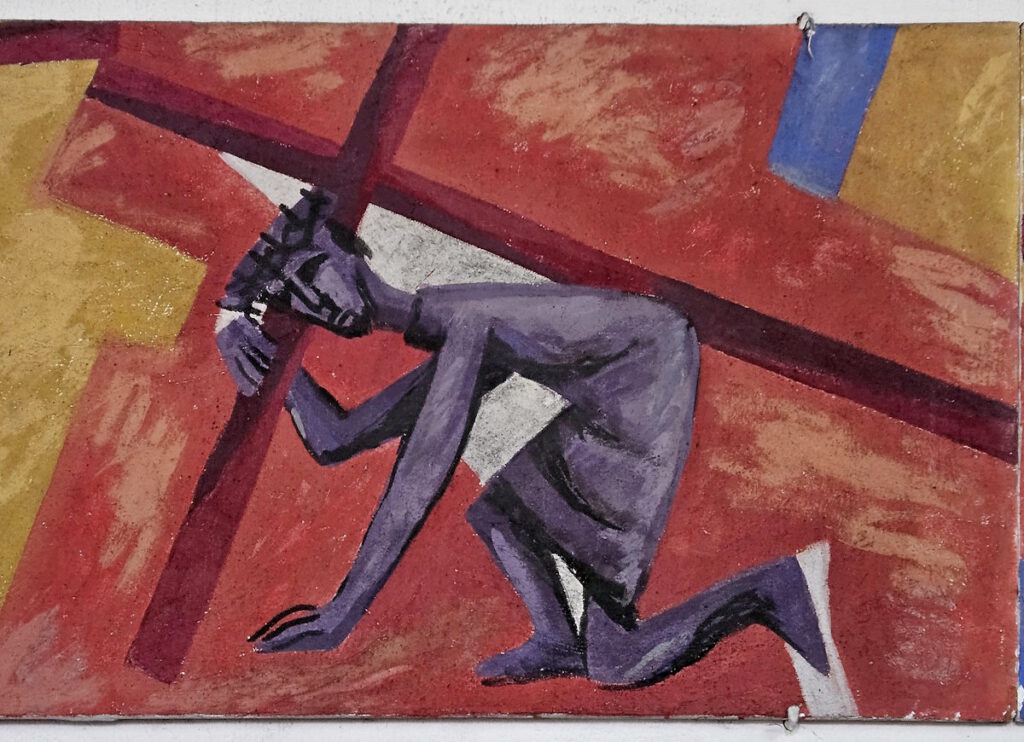

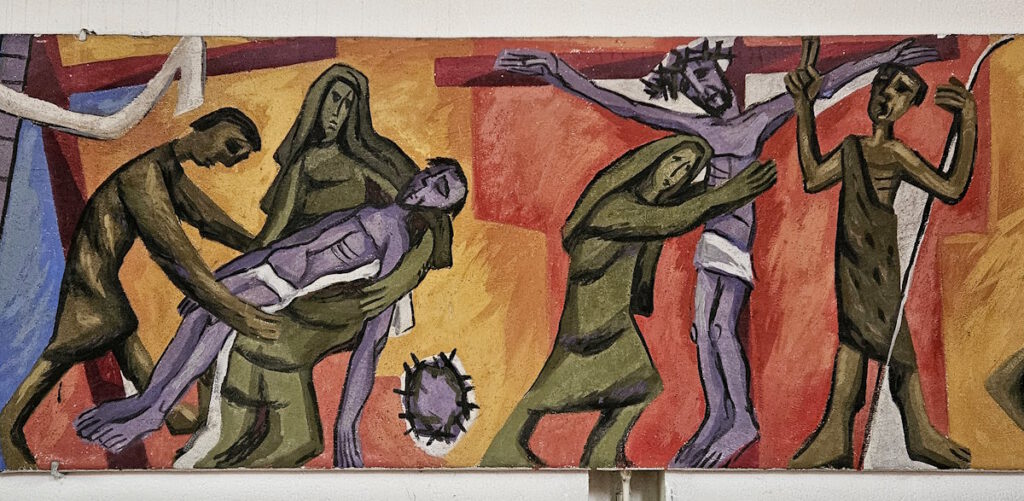

Werner Persy (1924 – 2017) malte 1983 den Kreuzweg als farbkräftigen Bildfries in Fresko-Technik. Bewusst wurde die ungewöhnliche Reihenfolge der Stationen von rechts nach links gewählt, weil sich der Betrachter so in Richtung Altar bewegt.

St. Konrad: Kreuzweg von Werner Persy (Fotos: April 2025)

St. Konrad: Relief an der Tür, Fenster in der Kapelle (Fotos: April 2025)

Streetart

Alexander Gotter und Johannes Wirthmüller verwandelten die mehr als hundert Jahre alte Fußgänger-Unterführung unter der Bodenseestraße zwischen der Brunham- und der Limesstraße in Neuaubing 2015 mit ihrer Streetart in eine Unterwasserwelt. Leider sind davon zehn Jahre später nur noch Reste zu sehen.

Aubing

Stefan Füll (*1982) malte 2010/11 markante Aubinger Gebäude wie den Wasserturm an eine Wand unterhalb der Colmdorfstraße vor dem S-Bahnhof Aubing. Reste davon sind noch zu sehen, obwohl die Gleisbrücke eigentlich schon 2017 abgerissen werden sollte.

Bergson Kunstkraftwerk

Ein seit 2007 unter Denkmalschutz stehendes Industriegebäude in Aubing war Anfang der Vierzigerjahre des 20. Jahrhunderts für die Reichsbahn errichtet worden. Die Bauarbeiten hatten sich verzögert, bis es Archäologen gelungen war, dort Teile eines bajuwarischen Gräberfelds zu erschließen. Mitte der Fünfzigerjahre ließ die Deutsche Bundesbahn die 25 m hohe Halle zum Heizwerk umbauen.

Die in den Achtzigerjahren stillgelegte Anlage wurde dann für Techno-Partys genutzt, bis das Unternehmen Allguth das 20.000 m² große Gelände 2005 erwarb, um dort eine neue Firmenzentrale einzurichten. Statt diesen Plan zu realisieren, ließen die Allguth-Geschäftsführer Michael und Christian Amberger ab 2021 nach Plänen des Architektenpaars Annette und Markus Stenger ein Kulturzentrum mit Galerie, Konzertsaal, Jazzkeller, Bar, Café und Restaurant bauen, das sie nach dem französischen Philosophen und Literaturnobelpreisträger Henri Bergson (1859 – 1941) benannten. Im Bergson Kunstkraftwerk soll jede Kunstform möglich sein. Im April 2024 wurde es eröffnet. Und seit der Eröffnung des hoch gelobten Konzertsaals »Elektra Tonquartier« am 9. Oktober 2024 im Neubau ist das Bergson Kunstkraftwerk in vollem Betrieb.

Am 7. Mai 2024 eröffnete die Galerie »König Bergson« in den vier ehemaligen Kohlespeichern den ersten der geplanten Ausstellungsbereiche (»Silo«) und zeigte bis 30. Juni unter dem Titel »Siloed Beings« Werke von Monira Al Qadiri. Parallel zur Ausstellung stand vor dem Haupteingang des Bergson Kunstkraftwerks die viereinhalb Meter hohe Aluminium-Skulptur »The Guardian« (2023) von Monira Al Qadiri.

König Galerie im Bergson Kunstkraftwerk

Johann König (*1981), der durch einen Unfall erblindete Sohn der Illustratorin und Schauspielerin Edda Köchl-König und des Kunstprofessors Kasper König, Bruder des Galeristen Leo König und Neffe des Kunstbuchverlegers Walther König, gründete 2002 – noch vor dem Abitur – die Galerie Johann König in Berlin, die schon bald zu den bedeutendsten Galerien zeitgenössischer Kunst in Deutschland zählte und ab 2017 Dependancen in London, Tokio, Seoul und Wien eröffnete.

Seit 2024 gab es die König Galerie auch in München, im Bergson Kunstkraftwerk. Dort waren die früheren Kohlesilos des Industriegebäudes zu vier fensterlosen Ausstellungsräumen geworden, und im Neubau präsentierte sich die König Galerie auf vier Etagen mit 1600 Quadratmetern Fläche.

Als sich die König Galerie aus dem Bergson Kunstkraftwerk zurückzog, entstand im September 2025 die »Bergson Gallery«.

Album über Ausstellungen der König Galerie im Bergson Kunstkraftwerk (privat)

Literatur:

. Aubinger Archiv e. V. (Hg.): Vom Dorf zum Stadtbezirk. Dokumentation zur Ausstellung vom 8. 09. bis 3. 10. 2010 (München 2011)