München: Sehenswerte Fassaden

In der Architektur bezieht sich der Begriff »Fassade« auf die Außenwand eines Bauwerks, insbesondere wenn es die repräsentativ gestaltete Schauseite ist. Dabei unterscheidet man zwischen Fassadenschmuck und Fassadenelementen.

Jugendstil-Fassaden werden in einem eigenen Album vorgestellt.

Maxvorstadt

Stadtbezirk 3: Maxvorstadt

Luisen-Gymnasium

Das 1822 von Simon Spitzweg, dem Vater des Malers Carl Spitzweg, als »Schule für höhere Töchter« gegründete Gymnasium befindet sich seit 1901 in dem von Theodor Fischer (1862 – 1938) errichteten Gebäude an der heutigen Luisenstraße und trägt wie diese den Namen der Prinzessin Ludovika (»Luise«) Wilhelmine.

Marsstraße

Der Architekt Gabriel von Seidl (1848 – 1913) heiratete 1890 die Förstertochter Franziska Neunzert. Für die Familie, zu der im Lauf der Zeit fünf Kinder gehörten, baute er 1899 in der Seidlstraße ein neubarockes Wohnhaus, in dem er auch sein Architekturbüro einrichtete. Im Zweiten Weltkrieg wurde es zerstört. Nur das gleichzeitig von Gabriel von Seidl errichtete Nachbar-Eckhaus (Marsstraße 26) blieb erhalten.

Seidlstraße

Emanuel von Seidl (1856 – 1919) gestaltete 1901 ein Gebäude für die damalige Stadtkommandantur. Heute nutzt die Autobahndirektion Südbayern das neubarocke Bauwerk in der Seidlstraße 7 bis 11. Die Straße wurde allerdings nach Emanuel von Seidls Bruder Gabriel (1848 – 1913) benannt.

Löwenbräukeller

Der Löwenbräukeller am Stiglmaierplatz wurde 1882/83 nach Plänen von Albert Schmidt (1841 – 1913) errichtet und bereits 1893/94 – ebenfalls nach Entwürfen von Albert Schmidt – umgebaut. Im Zuge der Umgestaltung entstand auch der von Friedrich von Thiersch (1852 – 1921) entworfene Turm. Die Löwenfigur gestaltete der Bildhauer Wilhelm von Rümann* (1850 – 1906) um 1900. Im Zweiten Weltkrieg wurde der Löwenbräukeller durch einen Luftangriff teilweise zerstört. Der Wiederaufbau erfolgte 1950 bzw. 1955.

*) Mehr zu Wilhelm von Rümann im Album über Brunnen

Brienner Straße

1890 gestaltete Ludwig Herrmann das Geschäftshaus Brienner Straße 53 mit einer Fassade im Neurokoko-Stil.

Gabelsbergerstraße

Das neubarocke Mietshaus Gabelsbergerstraße 81 entstand um 1900.

Gabelsbergerstraße 81 (Fotos: April 2025)

Theresienstraße

Das neubarocke Mietshaus Theresienstraße 158 wurde 1892 von Friedrich Adam errichtet.

Richard-Wagner-Straße

Leonhard Romeis (1854 – 1904) baute nicht nur das heutige → Paläontologische Museum in der Richard-Wagner-Straße 10, sondern auch das Wohnhaus-Ensemble der benachbarten Hausnummern 5 bis 11 im Stil des Historismus. Hausnummer 7 ist Neugotik, alles andere Deutsche Renaissance.

Album über das Geologische und Paläontologische Museum (privat)

Richard-Wagner-Straße 5 – 11 (Fotos: 2024)

Josephsplatz

Parallel zum Bau der → Kirche St. Joseph wurde um 1900 der Josephsplatz angelegt. Im Süden, Westen und Norden errichtete man Mietshäuser, vorwiegend im neubarocken Stil, die allerdings mit zwei Ausnahmen im Zweiten Weltkrieg zerstört wurden. Erhalten blieb das 1902/03 von Andreas Reinhart gebaute Haus (Hausnummer 2) mit neubarocker Fassade.

Schelling-Salon

Der Schelling-Salon geht auf eine bereits 1867 nachweisbare Gartenwirtschaft zurück: »Hermann’s Salon, Eck[e] der Schelling- und Barerstraße«. 1872 kaufte Silvester Mehr das Anwesen und ließ des Vorderhaus bauen. Der »Schelling-Salon« wurde zur Friedhofs-Gaststätte, und von 1882 an befand sich die Endhaltestelle einer Pferdebahnlinie zum → nördlichen Friedhof vor der Tür. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts versteht sich der Schelling-Salon als ältestes Wiener Café-Restaurant mit Billard in München.

Türkenstraße 16

In der Türkenstraße 16 befand sich das Stammhaus der 1923 gegründeten »Bayerischen Warenvermittlung landwirtschaftlicher Genossenschaften AG« (BayWa), bis diese ihren Firmensitz in den Sechzigerjahren in den → Arabellapark in Bogenhausen verlegte. 2005 bis 2011 wurden die Gebäude Türkenstraße 16 bis 20, die sich inzwischen im Besitz der Schweizer Großbank UBS befanden, saniert und umgebaut.

Notburga (um 1265 – 1313), die Tochter eines Hutmachers, sorgte als Dienstmagd auf Schloss Rattenburg bei Kufstein für Arme, Kranke und Behinderte – bis ihr Dienstherr Heinrich I. starb, dessen Schwiegertochter Ottilia die Speisung der Bedürftigen verbot und Notburga das Schloss verlassen musste. Der Bauer, bei dem sie dann arbeitete, verlangte eines Tages, dass alles Getreide vor einem befürchteten Wetterumschwung eingeholt werde. Notburga wollte jedoch beim ersten Glockengeläut beten, wie gewohnt, und als der Bauer sie zur Weiterarbeit zu zwingen versuchte, warf sie die Sichel in den Himmel – die daraufhin an einem Sonnenstrahl hängen blieb. Nach dem Tod Ottilas von Rattenberg durfte Notburga auf das Schloss zurückkehren und auch wieder die Bedürftigen versorgen. Papst Pius IX. bestätigte 1862 die Verehrung Notburgas von Rattenberg als Heilige, die schon zu ihren Lebzeiten begonnen hatte. Sie gilt als Patronin sowohl der Dienstmägde als auch der Landwirtschaft.

Leonhard, der Sprössling einer fränkischen Adelsfamilie, soll im 6. Jahrhundert gelebt haben. Während er am Hof der Merowinger erzogen wurde, setzte er sich für Gefangene ein. Als bei der Königin während einer Jagd die Wehen einsetzten, rettete Leonhard sowohl ihr als auch dem Kind das Leben und erhielt dafür ein Stück Land, auf dem er das Kloster Noblat gründete (Saint-Léonard-de-Noblat im Arrondissement Limoges). Später lehnte er die angebotene Bischofswürde ab und zog sich als Eremit in den Wald von Pauvain bei Limoges zurück. Die Katholiken verehren Leonhard von Limoges als Heiligen (Leonhardi-Ritt).

Türkenstraße 30

An der Türkenstraße 30 fällt ein Mietshaus auf, das um 1845 vermutlich nach Entwürfen des Architekten und Bauingenieurs Franz Jakob Kreuter (1813 – 1889) gebaut wurde – der 1843/44 auch das Palais Dürckheim an der Türkenstraße 4 gestaltet hatte. Rundbögen, Lisenen und Terrakottaornamente gliedern das Mauerwerk aus weißen und roten Ziegeln.

Türkenstraße 55

Das neubarocke Mietshaus in der Türkenstraße 55 wurde 1881 fertiggestellt.

Amalienstraße

Das im Kern klassizistische Gebäude Amalienstraße 57/59 (Ecke Schellingstraße) wurde 1864 aufgestockt. Die Stuckdekoration ist neubarock.

Königinstraße

Das spätklassizistische Mietshaus an der Königinstraße 81 wurde 1882 errichtet.

Schackstraße

Das neubarocke Eckhaus in der Schackstraße 2 gegenüber dem → Siegestor entstand 1897 nach Plänen des Architekten Leonhard Romeis (1854 – 1904), von dem auch mehrere Gebäude in der → Richard-Wagner-Straße stammen.

Ludwigstraße

Der Ziegeleibesitzer, Maurermeister und Bauunternehmer Joseph Höchl (1777 – 1838) errichtete 1829/30 zunächst die Wohnhäuser an der Ludwigstraße 15 und 17, später auch 19, alle nach Fassadenplänen von Leo von Klenze, der hier erstmals Tondi als Fassadenschmuck wählte. Sechs der Tondi stellen Porträts dar: Andrea Palladio, Leonardo da Vinci, Buonarroti Michelengelo, Giovanni di Bartolo, Donato Bramante und Giovanni Battista Tiepolo.

Das Mittelhaus (17), das Joseph Höchl für sich selbst gebaut hatte, wurde im Zweiten Weltkrieg am stärksten zerstört. Nur die Fassade konnte restauriert werden.

Album über die Ludwigstraße

Schwabing-West

Stadtbezirk 4: Schwabing-West

»Agnespost«

Franz Holzhammer und Robert Vorhoelzer, zwei stilbildende Architekten der Postbauschule, entwarfen mit ihrem Kollegen Walther Schmidt ein Postgebäude, das 1925/26 in der Agnesstraße 1-5 errichtet wurde. Eine Besonderheit ist der expressionistische Fassadenschmuck. Über dem Haupteingang sind vier vom Bildhauer Eugen Kindler gestaltete Figuren zu sehen: Franz von Taxis, Carl August von Steinheil, Heinrich von Stephan, Georg Simon Ohm.

Konradstraße

Die Wohngebäude Konradstraße 3, 5 und 11 wurden um 1900 im Stil der Neurenaissance errichtet.

Habsburgerstraße

Der Architekt Martin Wintergerst gestaltete 1898/99 das Mietshaus Habsburgerstraße 1 (Ecke Konradstraße) im Stil der Neurenaissance.

Friedrichstraße

An der Ecke Hohenzollern- / Friedrichstraße steht ein um 1900 gebautes Haus im neubarocken Stil.

Hohenzollernstraße

In der Hohenzollernstraße 58 entstand Ende des 19. Jahrhunderts ein Mietshaus im Stil der Deutschen Renaissance, dessen Fassade in den Obergeschossen in Blankziegelverkleidung ausgeführt ist.

Nach Entwürfen des Stadtbaurats Robert Rehlen wurde 1905/06 die Hohenzollernschule im Stil der Deutschen Renaissance gebaut. Im Zweiten Weltkrieg befand sich ein Reservelazarett in dem Gebäude, und dann bis 1960 das Chirurgische Krankenhaus München-Nord. 1961 gründete man die heutige, 1964 nach dem in Stadelheim hingerichteten Widerstandskämpfer Hermann Frieb (1909 – 1943) benannte Städtische Realschule in der Hohenzollernstraße 140.

Belgradstraße

Johann Lang baute 1898/99 das Ensemble der Mietshäuser Belgradstraße 22/24 mit Jugendstil-Stuck und zur gleichen Zeit mit Paul Dietze das Mietshaus Belgradstraße 26 im Stil der Deutschen Renaissance.

Belgradstraße 22 / 26 (Fotos: November 2024)

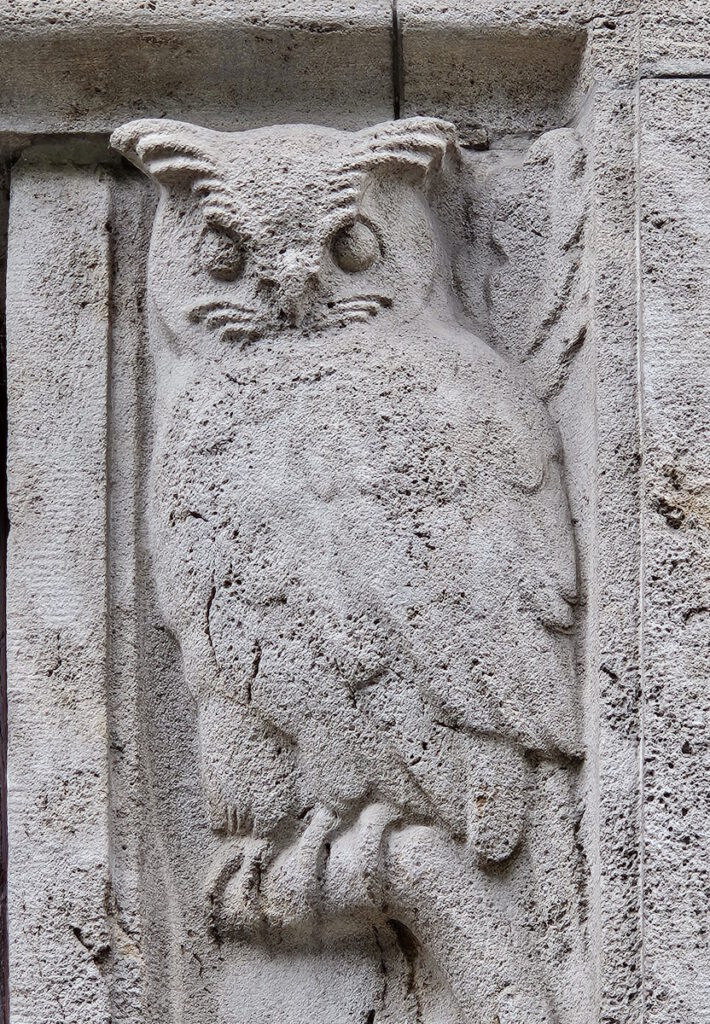

Über den Hauseingängen einiger Mietshäuser in der Belgradstraße fallen Reliefs auf.

Bamberger Haus

Am Westrand des Luitpold-Parks steht das Bamberger Haus, ein 1912 von dem Architekten Franz Rank errichteter neubarocker Pavillon, in dessen Fassade die 1707 bis 1713 gestaltete barocke Sandstein-Skulptur des Böttingerhauses in Bamberg (Prell-Haus) integriert wurde. Das Bamberger Haus wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört, aber 1983 restauriert.

Au

Stadtbezirk 5: Au-Haidhausen

Lilienstraße / Zeppelinstraße

Das neubarocke Mietshaus in der Zeppelinstraße 83 wurde um 1895 von Fritz Schönmann errichtet und bildet mit den Nachbarhäusern (Zeppelinstraße 79, 81, Lilienstraße 2, 4, 6) eine Baugruppe. Das Mietshaus Lilienstraße 7 entstand Mitte des 19. Jahrhunderts.

An der Fassade des Hauses Zeppelinstraße 75 fallen zwei ältere Verzierungen auf, die vermutlich bei einer Renovierung eingefügt wurden.

Simon-Knoll-Platz

Das steinerne Ädikula-Portal stammt vom kriegszerstörten Gebäude der Volksschule an der Sieboldstraße. Es entstand 1907 bis 1909 im Stil des Neubarock und bildet jetzt das Portal zu den Berufsschulen am Simon-Knoll-Platz.

Ädikula-Portal am Simon-Knoll-Platz (Fotos: Januar 2025)

Ackerstraße

Das Kleinhaus mit Zwiebelturm im Stil der Neurenaissance in der Ackerstraße war 1889 bezugsfertig.

Haidhausen

Stadtbezirk 5: Au-Haidhausen

Innere Wiener Straße

Das Mietshaus Innere Wiener Straße 18 wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts im barockisierenden Jugendstil gebaut. Das neubarocke Eckhaus an der Einmündung der Steinstraße in die Innere Wiener Straße (46) entstand um 1900.

Innere Wiener Straße 18 / 46 (Fotos: November 2024 / April 2025)

Das neubarocke Mietshaus mit Stuckrelief im Schweifgiebel an der Inneren Wiener Straße 59 wurde um 1895 von Korbinian Schmid nach einem Entwurf des Architekten Carl Hocheder d. Ä. errichtet.

Johannisplatz

Am Schmuckgiebel des um 1900 errichteten neubarocken Wohnhauses am Johannisplatz 23 ist dargestellt, wie Jesus von Johannes getauft wird.

Kirchenstraße

Die neubarocke Baugruppe an der Ecke Schlossstraße / Kirchenstraße 9 wurde 1894/95 nach Plänen des Architekten Carl Hocheder (1854 – 1917) errichtet. Neben der Feuerwehr und einer Bezirksinspektion eröffnete man dort im Dezember 1894 ein städtisches Brause- und Wannenbad.

Das Gebäude in der Kirchenstraße 6 mit einem Erker und zwei Fassaden-Figuren entstand um 1900 im Stil der Deutschen Renaissance.

Einsteinstraße

Die Architekten Fritz Beblo (1872 – 1947) und Karl Meitinger (1882 – 1970) errichteten 1925/26 einen Betriebshof der Verkehrsbetriebe und davor (damals: Äußere Wiener Straße, heute: Einsteinstraße 54 – 62) einen Mietshäuser-Komplex mit historisierenden Stilmerkmalen. Der 105 Meter lange Betriebshof verfügte über 21 Gleise und war nicht als Sackbahnhof, sondern für Durchfahrt konzipiert: Die Gleise fürs Ausrücken verliefen durch die beiden Tore in den Wohngebäuden. Der Betriebshof wurde 1963 stillgelegt, und ab 1982 fand die Räumung des Geländes statt. Zwei Figuren an den Hausecken weisen noch heute auf den Betriebshof hin: ein uniformierter Signalwärter im Osten, und eine Trambahnritzenreinigerin an der Ecke Einsteinstraße / Seerieder Straße.

Flurstraße

Der Architekt und Baubeamte Wilhelm Bertsch (1865 ‒ 1916) errichtete 1903 bis 1905 ein Schulgebäude in der Flurstraße 4 im historisierenden Stil.

Elsässer Straße

Das neubarocke Mietshaus Elsässer Straße 15 wurde um 1890 gebaut.

Wörthstraße

An den neubarocken Häusern in der Wörthstraße 29 und 17 fallen die Maskarone auf. Das Gebäude Wörthstraße 17 wurde um 1890 errichtet, das Haus am → Bordeauxplatz (Wörthstraße 29) 1896 nach Plänen des Architekten Ernst Schnetzler.

Hausfassade Wörthstraße 29 (Fotos: September 2024)

Metzstraße

Das um 1900 im Stil der Deutschen Renaissance errichtete Haus in der Metzstraße 35 weist einen Giebel mit Maßwerkdekor auf. Zur gleichen Zeit entstand schräg gegenüber in teilweiser Fachwerkbauweise ein barockisierendes Haus.

Metzstraße 35 / 42 (Fotos: September 2024)

Weißenburger Straße

1896 baute Johann Sepp das neubarocke Mietshaus in der Weißenburger Straße 39.

Pariser Straße

Die Häuserzeile Pariser Straße 16 bis 18 und Rosenheimer Straße 92 bis 94 wurde 1898 im Stil der Deutschen Renaissance errichtet. Die Fassaden sind gleich, unterscheiden sich jedoch in ihrem Verwitterungszustand.

Franziskanerstraße

Das Mietshaus Franziskanerstraße 2a wurde 1898/99 von der Architektin Rosa Barbist im Stil der Deutschen Renaissance gebaut.

Sendling

Stadtbezirk 6: Sendling

Lindwurmstraße

Lindwurmstraße 175 (Fotos: November 2024)

Albert-Roßhaupter-Straße

Am 1904 von Eugen Zink errichteten neubarocken Mietshaus in der Albert-Roßhaupter-Straße 1 ist eine Kopie der Madonna vom Marienplatz zu sehen.

Sendling-Westpark

Stadtbezirk 7: Sendling-Westpark

Fürstenrieder Straße

Gegenüber dem Waldfriedhof, in der Fürstenrieder Straße 257, betrieb der Münchner Grabmal-Bildhauer Georg Halbich in einem 1927 von Wilhelm Born gebauten Haus seine Werkstatt. Auf dem Nachbargrundstück (Fürstenrieder Straße 255) verkaufte Georg Halbich zunächst nur Blumen, aber 1930 ließ er dort ein Wohn- und Geschäftsgebäude im Heimatstil errichten.

Schwanthalerhöhe

Stadtbezirk 8: Schwanthalerhöhe

Moll-Block

Der Bauunternehmer Leonhard Moll (1870 – 1945) errichtete 1927/28 einen Wohnblock (»Moll-Block«) an der Ganghofer- bzw. Anglerstraße, einer Inschrift zufolge: »10 Häuser mit 118 Wohnungen und 5 Kaufläden«. Die Pläne stammten vom Architekten Theodor Fischer* (1862 – 1938).

*) Mehr zu Theodor Fischer im Album über Architekten

Ganghoferstraße 46 (Fotos: Mai 2025)

Kazmairstraße

Die beiden Eckmiethäuser Kazmairstraße 77 und 79 wurden 1901/02 von Paul Böhmer (1858 – 1929) im Stil der Deutschen Renaissance gebaut.

Kazmairstraße 79 (Fotos: August 2023 / April 2025)

Neuhausen

Stadtbezirk 9: Neuhausen-Nymphenburg

Nymphenburger Straße 95

An der Ecke Elvirastraße / Nymphenburger Straße 95 fällt ein imposantes Wohnhaus im Stil der Neurenaissance mit zwei lebensgroßen Statuen am Balkon auf. 1888 soll es gebaut worden sein.

Pfarrhaus der Herz-Jesu-Gemeinde

Der Architekt Leonhard Romeis* (1854 – 1904) baute 1897/98 das Pfarrhaus der damaligen Gemeinde Mariä Himmelfahrt (heute: → Herz Jesu) in Neuhausen im Stil der Neurenaissance, aber auch mit neugotischen Formen. Es befindet sich an der Ecke Amortstraße / Romanstraße 6.

*) Mehr zu Leonhard Romeis im Album über Architekten

Pfarrhof Herz-Jesu (Fotos: April 2025)

Ruffinistraße

1899 baute Peter Schneider das neubarocke Haus Ruffinistraße 2.

Schwabing

Stadtbezirk 12: Schwabing-Freimann

Friedrichstraße

Kaulbachstraße

Das Mietshaus Kaulbachstraße 96 (Ecke Gedonstraße) wurde Ende des 19. Jahrhunderts im Stil der Neurenaissance errichtet.

Königinstraße

Die Stadtvilla in der Königinstraße 26 wurde 1928/29 vom Bauunternehmen Heilmann und Littmann gebaut. Sie steht zwar seit 2017 unter Denkmalschutz, aber der Eigentümer hat dagegen geklagt; er will das Gebäude abreißen lassen, um Platz für ein Mehrgenerationenhaus zu schaffen ‒ so die Süddeutsche Zeitung am 29. August 2023.

Giselastraße

Das Wohnhaus Ecke Königinstraße / Giselastraße 28 entstand Ende des 19. Jahrhunderts im Stil der Neurenaissance.

Trautenwolfstraße

Das neubarocke Mietshaus Trautenwolfstraße 8 (Ecke Kaulbachstraße) wurde um 1900 errichtet.

Nikolaiplatz 6

Der Architekt John Herbert Rosenthal (1881 – 1944) baute 1923 bis 1925 das neuklassizistsische Eckhaus am Nikolaiplatz 6.

Kaiserstraße

Josef Vasek baute in den Achtzigerjahren des 19. Jahrhunderts die Villenreihe Kaiserstraße 4 bis 12 in Formen der Neurenaissance.

Um 1900 entstand das Mietshaus Kaiserstraße 33 mit Fassadenschmuck im Stil der Neurenaissance.

Herzogstraße

Das Wohnhaus Herzogstraße 33 entstand um 1900 im Stil der Deutschen Renaissance.

Feilitzschstraße

Der Architekt Anton Mack gestaltete 1892 das Wohnhaus an der Feilitzschstraße 25 im Stil der Neurenaissance. Mit der Dichterbüste an der Fassade könnte Friedrich von Schiller gemeint sein.

Feilitzschstraße 25 (Fotos: Februar 2

Marschallstraße

Der Architekt Georg Lindner (1859 – 1948) baute das Mietshaus in der Marschallstraße an der Ecke zur Münchner Freiheit 1901/02 im Stil der Deutschen Renaissance.

Morawitzkystraße

Am Haus mit der Adresse Morawitzkystraße 8 fällt eine Hausmadonna auf, allerdings an der Fassade in der Clemensstraße.

Karl-Theodor-Straße

Der Architekt German Bestelmeyer (1874 – 1942), der 1906 bis 1910 das Hauptgebäude der → Ludwig-Maximilians-Universität und 1922 bis 1926 das der Technischen Hochschule (heute: Universität) erweitert hatte, baute 1911/12 zwei neuklassizistische Villen in der Karl-Theodor-Straße.

An Wohnblöcken entlang der Karl-Theodor-Straße fallen Reliefs an bzw. über den Eingängen auf.

Rheinstraße

Die beiden symmetrischen Wohnhauskomplexe Rheinstraße 25/27, Mainzer Straße 1a/3 und Rheinstraße 29/31 wurden 1926/27 von den Architekten Otho Orlando Kurz und Eduard Herbert im Stil der Neuen Sachlichkeit errichtet. Über den Eingängen sind Reliefs angebracht.

Simmernschule

Nach 1909 vom Architekten Wilhelm Bertsch (1865 – 1916) vorgelegten Plänen wurde in der Simmernstraße 2 ein Schulgebäude im historisiernden Stil errichtet. Bei der Eröffnung im September 1911 war der Nordflügel noch in Bau.

Ungererstraße

An der Fassade des um 1900 im Sti der Deutschen Renaissance errichteten Eckhauses Ungererstraße 56 / Dietlindenstraße fällt nicht zuletzt eine Hausmadonna auf. Das Nachbarhaus (Ungererstraße 58) entstand zur gleichen Zeit, ebenfalls im Stil der Deutschen Renaissance.

Alte Heide

Der Architekt und Stadtplaner Theodor Fischer (1862 – 1938) baute die Siedlung Alte Heide 1919 bis 1928 im Auftrag einer 1918 für diesen Zweck von sechs Industriebetrieben und dem Verein zur Verbesserung der Wohnungsverhältnisse in München gegründeten gemeinnützigen Baugesellschaft. Für die Arbeiterfamilien der Auftraggeber strebte Theodor Fischer statt der üblichen Mietskasernen einen »Gartenwohnpark« an. Die 26 dreistöckigen Wohngebäude wurden zur ersten Zeilenbausiedlung in Deutschland, und die Freiflächen wurden den Bewohnerinnen und Bewohnern als Kleingärten zur Verfügung gestellt. Duschen und baden konnten sie im Verwaltungsgebäude der »Alte Heide Gemeinnützigen Baugesellschaft m. b. H.« (Alte Heide 3).

Am westlichen Ende der Echinger Straße (Hausnummer 25) kauften die in der Alten Heide wohnenden Familien beim »Konsum« ein. Das ebenfalls von Theodor Fischer errichtete Gebäude war 1920 bezugsfertig geworden. Auffallend ist der Kratzputzdekor.

1926 wurde mit dem Bau einer Schule in der Alten Heide begonnen. Die Pläne hatte der Stadtbaumeister Hans Grässel (1860 ‒ 1939) ausgearbeitet. Der Schulbetrieb wurde zwar schon im Herbst 1927 aufgenommen, aber die offizielle Eröffnungsfeier fand erst nach Abschluss der Bauarbeiten im März 1928 statt.

2016 bis 2019 wurde die Grundschule an der Fröttmaninger Straße generalsaniert.

Bogenhausen

Stadtbezirk 13: Bogenhausen

Prinzregentenstraße

Das Gebäude in der Prinzregentenstraße 73 zwischen Troger- und Schumannstraße wurde 1904 von Lorenz Krieg im Stil der Deutschen Renaissance errichtet. Seit 1933 befindet sich dort das Stammhaus des Feinkostgeschäfts Käfer.

Ismaninger Straße

Das Mietshaus Ismaninger Straße 62a an der Ecke Geibelstaße entstand um 1900. Auffallend sind der Stuckdekor an der Fassade und vor allem das neubarocke Figurenportal.

Ein freistehendes Vorstadthaus wurde 1854 zur Gaststätte »Bogenhauser Hof« umgebaut und erhielt dabei einen geschweiften Südgiebel. Das Gebäude Ismaninger Straße 85 (Ecke Hompeschstraße) steht unter Denkmalschutz.

Diesel-Villa und Villa Lindenhof

Rudolf Diesel (1858 – 1913) ließ sich 1899 bis 1901 von Max Littmann (1862 – 1931) eine ebenso luxuriös wie technisch fortschrittlich ausgestattete Villa in Bogenhausen bauen. Sie wurde für ihn zur finanziellen und psychische Belastung, zumal er sich mit Max Littmann überwarf und vor Gericht stritt.

Max Littmann baute 1902/03 auch das Nachbarhaus, die Villa Lindenhof (Höchlstraße 4), in die er 1904 selbst einzog. Bis in die Nachkriegszeit flankierten zwei von den Bildhauern Heinrich Düll* und Georg Pezold* entworfene Bronzefiguren das Tor. Der Elch ist verschwunden, aber inzwischen steht dort wieder ein → Hirsch wie in der Borstei.

*) Mehr zu Heinrich Düll und Georg Pezold im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Hirmer-Villa

Der Architekt Anton Bachmann baute 1906 für den Verleger Max Hirmer (1893 – 1981) eine Villa an der Möhlstraße 3, deren Fassade mit illusionistischer Wandmalerei im Stil der Deutschen Renaissance. Die Familie zog zwar Ende 1906 ein, aber fertiggestellt wurde die Villa erst 1909. 1918 verkaufte Max Hirmer die Immobilie, und 1921 erwarb der Filmproduzent Karl Wiesel (1881 – 1941) das Anwesen. Die 1938 von den Nationalsozialisten enteignete Villa fiel 1952 an die Bundesrepublik Deutchland, die sie im Jahr darauf den Erben von Karl Wiesel übergab (Familie Diamand).

Maria-Theresia-Straße

In der Maria-Theresia-Straße 19 – in der Nachbarschaft des → Hildebrand-Hauses – steht eine Ende des 19. Jahrhunderts im Stil der Neurenaissance gebaute Villa.

Montgelasstraße

Das Haus an der Ecke Steinbacherstraße / Montgelasstraße 8 wurde Anfang des 20. Jahrhunderts im barockisierenden Jugendstil errichtet.

Grundschule an der Gebelestraße

Die Grundschule an der Gebelestraße (»Gebeleschule«) in Bogenhausen wurde 1913/14 nach Plänen des Bauamtmanns Wilhelm Bertsch (1865 – 1916) im barockisierenden Stil errichtet und wenige Wochen vor der Eröffnung ebenso wie die Straße davor nach Josef Gebele (1853 – 1910) benannt, einen Autor von Büchern über das Schulwesen in München und die Aufklärung in Bayern.

Obergiesing

Stadtbezirk 17: Obergiesing-Fasangarten

Alpenplatz

Das neubarocke Wohnhaus am Alpenplatz 2 in Obergiesing entstand um 1900; das Nachbarhaus (Nr. 3) im Stil der Deutschen Renaissance wurde 1902 bezogen.

Untere Grasstraße

Der Architekt Hans Thaler baute 1903/04 in der Unteren Grasstraße in Obergiesing zwei Häuser (1 und 6). Hausnummer 6 weist eine von Max Scheidl gestaltete Jugendstilfassade auf. Ebenso wie am neubarocken Haus Nr. 1 fallen auch an dem um 1900 im Stil der Deutschen Renaissance errichteten Nachbarhaus Nr. 3 die Masken über den Fenstern im Erdgeschoss auf. Das neubarocke Mietshaus an der Unteren Grasstraße 4 entstand ebenfalls um 1900.

Untere Grasstraße 4 (Fotos: September 2025)

Gietlstraße

Der Architekt Carl Hocheder (1854 – 1917) gestaltete 1893/94 das neubarocke Pfarrhaus der Kirchengemeinde → Hl. Kreuz in der Gietlstraße 2 am Giesinger Berg.

Pfarrhaus Hl. Kreuz in Obergiesing (Fotos: September 2025)

Pasing

Stadtbezirk 21: Pasing-Obermenzing

Avenariusstraße

1909 bis 1911 wurde für den Rektor des Karlsgymnasiums in Pasing eine Villa nach Plänen des Architekten Josef Lang (1878 – 1927) errichtet, die seit den Siebzigerjahren als Kindergarten genutzt wird und unter Denkmalschutz steht (Adresse: Avenariusstraße 3).

Bahnhofsplatz

Ebenfalls nach Plänen von Josef Lang wurde 1924 das Geschäftshaus am Pasinger Bahnhof(s)platz 1 errichtet. Der Architekt engagierte sich auch als Stadtrat für Wohnungsgenossenschaften in Pasing. Die Josef-Lang-Straße trägt seinen Namen.

Pasinger Bahnhof(s)platz 1 (Fotos: Februar 2025)

Laim

Stadtbezirk 25: Laim

Fürstenrieder Straße

Das Gebäude in der Fürstenrieder Straße 61 in Laim entstand 1900 als Wohnhaus im Neurokoko-Stil nach Plänen des Architekten Emil Ludwig.

Agnes-Bernauer-Straße

Carl Baierle baute 1903 ein inzwischen unter Denkmalschutz stehendes Wohnhaus, das wie ein kleines Barockschlösschen aussieht. Auffallend ist nicht zuletzt die Stuckrelief-Madonna am Giebel. Im Vorgarten befindet sich ein Puttenbrunnen (im Winter verschalt).

Literatur:

Erwin Schleich: Die zweite Zerstörung Münchens. Stuttgart 1978/812