München: Moderne Architektur

Die Residenz und Schloss Nymphenburg gehören zu den Sehenswürdigkeiten in München, aber die Isar-Metropole hat nicht nur herausragende historische Bauwerke zu bieten, sondern auch moderne architektonische Highlights. Bei den Olympischen Sommerspielen 1972 vermied München alles Pompöse und Monumentale, um sich von den Gastgebern 1936 in Berlin zu distanzieren. So entstand eine faszinierende Zeltdach-Architektur. Und das war erst der Anfang einer ganzen Reihe von neuen Ideen, die Architektinnen und Architekten in München verwirklichen konnten.

Olympiagelände

Olympiapark

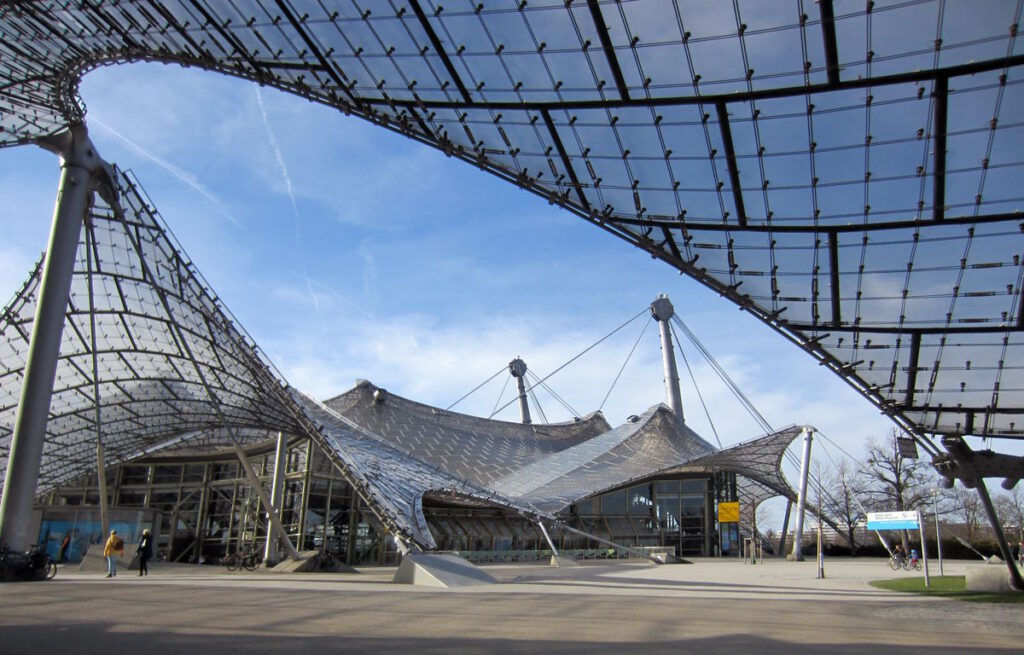

Als 1966 die Entscheidung gefallen war, die XX. Olympischen Sommerspiele 1972 in München auszutragen, wurde ein Areal im Norden der Stadt dafür vorbereitet. Auf dem Oberwiesenfeld in Milbertshofen, wo sich von 1925 bis 1938 der erste bayrische Verkehrsflugplatz befunden hatte, arbeiteten nach der Grundsteinlegung am 14. Juli 1969 bis zu 8000 Menschen, um ein fast drei Quadratkilometer großes Sport- und Erholungsgelände zu gestalten. Der Generalentwurf für die Anlage stammte von einer Architektengruppe um Günter Behnisch, Fritz Auer, Carlo Weber, Erhard Tränkner und Winfried Büxel, die 1967 einen entsprechenden Wettbewerb gewonnen hatte.

Olympiadächer

Bei der Planung der Olympiadächer zogen Behnisch & Partner den Architekten Frei Otto hinzu, dessen Deutscher Pavillon bei der Weltausstellung 1967 in Montreal das Vorbild für die an 58 Stahlmasten hängende Zeltdachkonstruktion war, mit deren Montage im Frühjahr 1971 begonnen wurde. Mit diesem antimonumentalen Bauwerk rückte die Bundesrepublik Deutschland von den Gastgebern der Olympischen Spiele 1936 in Berlin ab. Bewusst vermieden die von dem Designer Otl Aicher beratenen Veranstalter alles Pompöse.

2026 bis 2029 soll die denkmalgeschützte Zeltdachkonstruktion (79.000 m², 11.000 Acrylglasplatten) saniert werden. Die Kosten werden auf knapp 300 Millionen Euro geschätzt (Süddeutsche Zeitung, 24. September 2025).

Album über den Olympiapark

BMW-Vierzylinder

Von 1968 bis 1973 ließ BMW die 22-geschossige, 99,5 Meter hohe Hauptverwaltung neben dem Olympiagelände nach Plänen des Wiener Architekten Karl Schwanzer bauen. Die vier Zylinder stehen nicht auf dem Boden, sondern hängen an einer vom Gebäudekern ausgehenden Konstruktion. Äußerlich wurde der BMW-Vierzylinder rechtzeitig vor den Olympischen Spielen 1972 fertiggestellt, aber während der Veranstaltung mussten die Firmenlogos entfernt werden.

Parallel zum BMW-Vierzylinder und ebenfalls nach Plänen von Karl Schwanzer entstand das BMW-Museum, das die technische Entwicklung der Firma BMW veranschaulicht. Nach dem Vorbild des von Frank Lloyd Wright konzipierten Solomon-R.-Guggenheim-Museums in New York durchläuft man das Museum in einer Spirale. Von 2004 bis 2008 wurde das BMW-Museum renoviert.

Pharao-Haus

Der Architekt Karl Helmut Bayer (*1931) plante das 1974 im Stil des Brutalismus gebaute Pharao-Haus in Oberföhring. Der größte der drei Flügel des pyramidenförmigen Terrassen-Wohngebäudes ist 18 Etagen hoch. Insgesamt gibt es im Pharao-Haus 400 Wohnungen. Die Adresse lautet Fritz-Meyer-Weg 55.

HVB-Tower (Hypo-Haus)

Mit dem Erdaushub für das als Zentrale der Hypo-Bank geplante Hochhaus im → Arabellapark (Arabellastraße 12) wurde im September 1974 begonnen. Fertiggestellt wurde das knapp 114 Meter hohe, nach Plänen des Architektenpaares Bea und Walther Betz (1928 – 2018; 1929 – 2010) gestaltete Hypo-Haus 1981. Bemerkenswert sind nicht zuletzt die am zentralen Tragrahmen hängenden (!) Gebäudeteile. Bis zur Fertigstellung des 163 Meter hohen Business Tower Nürnberg war das Hypo-Haus das höchste Bürogebäude Bayerns.

Seit 2006 steht der HVB-Tower – so die aktuelle Bezeichnung – unter Denkmalschutz. 2013 bis 2015 ließ die Unicredit Bank den HVB-Tower nicht nur sanieren und modernisieren, sondern auch zum nach LEED-Standard zertifizierten »Green Building« umbauen.

Östlich des HVB-Towers (Arabellastraße 18 / Denninger Straße 25) entstand 1998 ein zusätzliches Gebäude für die Bank, ebenfalls nach Plänen der Architekten Bea und Walther Betz.

Herz-Jesu-Kirche

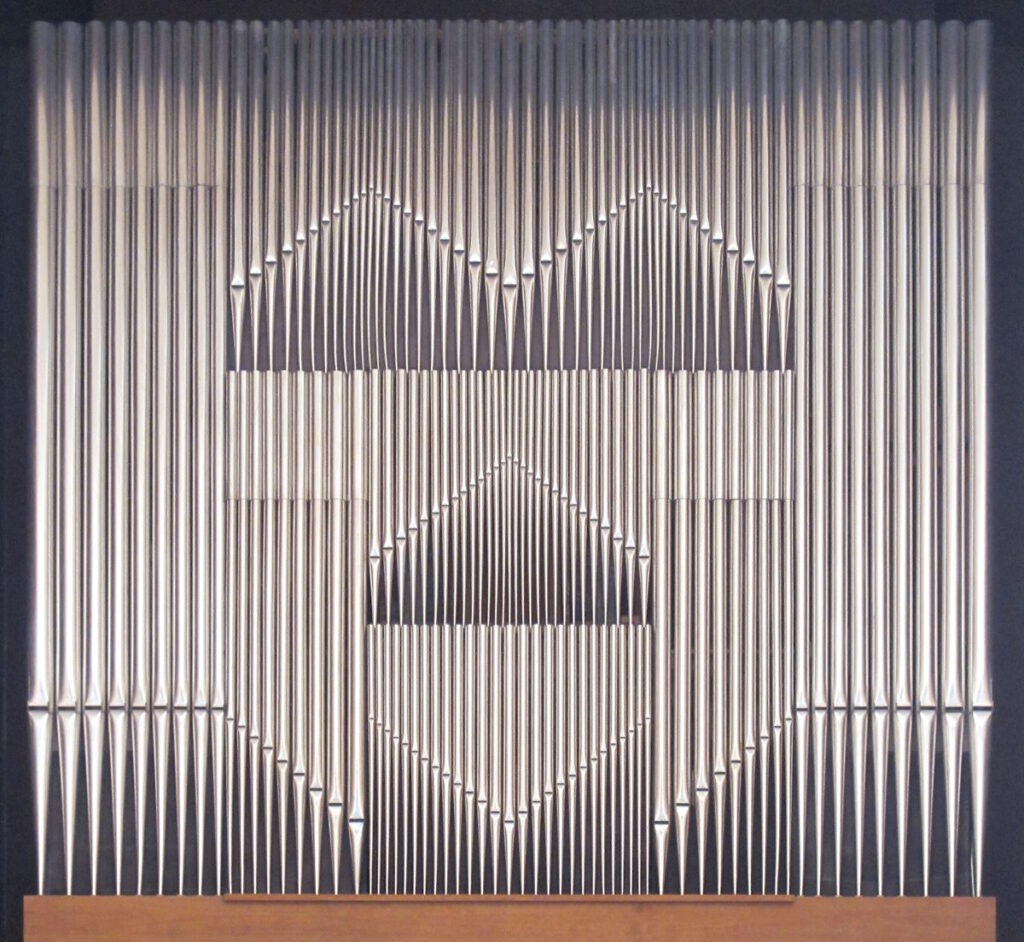

Die 1890 ‒ im Jahr der Eingemeindung Neuhausens ‒ fertiggestellte Herz-Jesu-Kirche war für ihre hervorragende Akustik bekannt. Außerdem verfügte sie ab 1953 über die zweitgrößte Orgel in München. Aber ein Feuer zerstörte die Kirche in der Nacht vom 25./26. November 1994. 1997 bis 2000 entstand nach Plänen des Münchner Architekturbüros Allmann Sattler Wappner ein Neubau in der Lachnerstraße.

Die Vorderfront der Herz-Jesu-Kirche besteht aus 24 mal 18 Quadraten, die wiederum in kleinere Rechtecke mit stilisierten weißen Nägeln gegliedert sind, für die der Künstler Alexander Beleschenko etwas wie eine Keilschrift entwickelte.

An den höchsten katholischen Feiertagen werden die mächtigen Tore geöffnet, zum Beispiel nach der Messe am Ostersonntag 2025:

Mehr dazu im Album über Neuhausen

Messe München

Das vom Architekturbüro »jesse hofmayr werner« geplante Messe-Parkhaus Nord-West mit 4650 Stellplätzen wurde 1998 bis 2000 in Riem errichtet. Im Westen wie im Osten gibt es überdachte Fußwege zwischen den Messe-Eingängen und den U-Bahnhöfen.

Mehr dazu im Album über Trudering-Riem

BMW-Welt

Im August 2003 riss BMW das Olympia-Parkhaus in unmittelbarer Nähe zum Vierzylinder, Museum und Werk ab. Nach Plänen des Wiener Architekten Wolf D. Prix und des Architektenbüros Coop Himmelb(l)au ließ BMW dort ab 16. Juli 2004 (Grundsteinlegung) einen 180 Meter langen, 130 Meter breiten und 24 Meter hohen Gebäudekomplex für ein neues Auslieferungszentrum mit Ausstellungsflächen errichten. Die Einweihungsfeier für die »BMW-Welt« fand am 17. Oktober 2007 statt.

Pinakothek der Moderne München

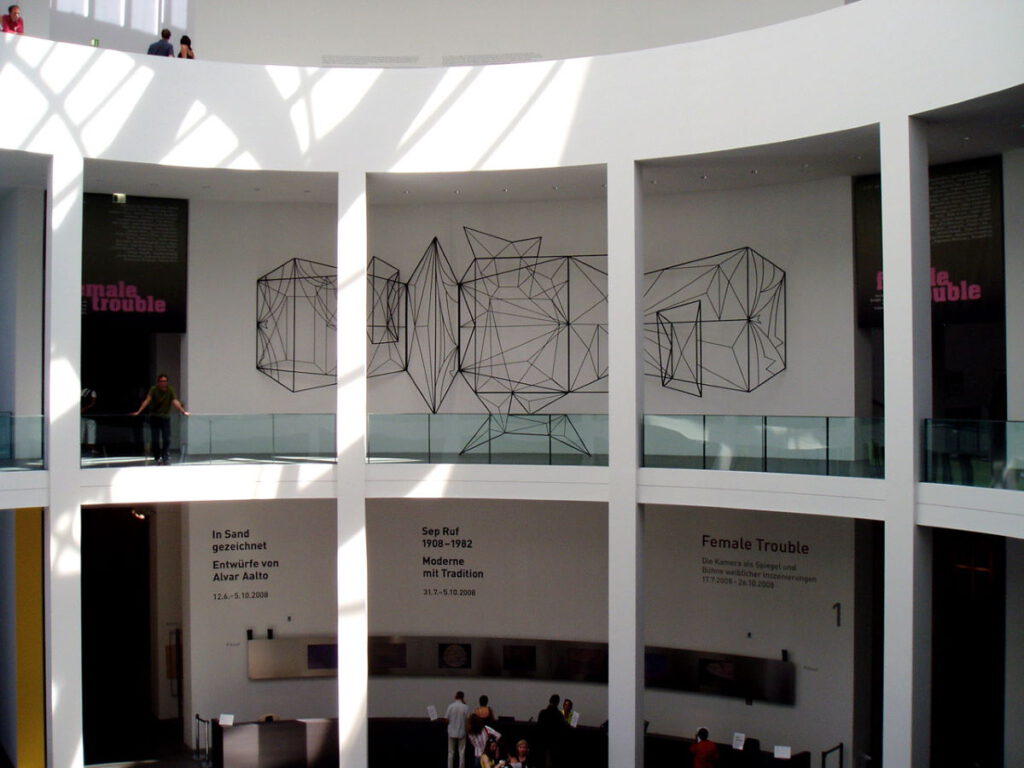

Nach einer erfolgreichen Spendenaktion stellte der Freistaat Bayern für den Bau der Pinakothek der Moderne in München ein bis dahin für die Errichtung von Universitätsinstituten vorgesehenes Grundstück der ehemaligen Türkenkaserne zur Verfügung. Das von dem Architekten Stephan Braunfels (*1950) entworfene Gebäude aus Sichtbeton wurde am 16. September 2002 eröffnet. Wegen Baumängeln musste die Pinakothek der Moderne von Februar bis September 2013 renoviert werden.

In der Pinakothek der Moderne sind vier unabhängige Museen untergebracht: im Obergeschoss die Sammlung Moderne Kunst, im Erdgeschoss das Architekturmuseum der TU München, im Untergeschoss die Staatliche Graphische Sammlung sowie Die Neue Sammlung – The International Design Museum Munich.

Album über die Pinakothek der Moderne (privat)

Park Plaza

Anstelle des abgerissenen Messeturms steht seit 2003 der von Otto Steidle in Zusammenarbeit mit Johannes Ernst, Siegwart Geiger, Xaver Moll, Audrey Shimomura, Georg Thiersch, Astrid Dycka und Tanja Gerst entworfene 43 Meter hohe Wohnturm Park Plaza am Hans-Dürrmeier-Weg auf der Schwanthalerhöhe.

Park-Plaza auf der Schwanthalerhöhe (Fotos: Dezember 2023 / November 2024)

Ten Towers

Die »Ten Towers« bzw. »Telekom Towers« und die »Five Rings« wurden 2002 bis 2005 an der Dingolfinger Straße 1 ‒ 15 in Berg am Laim nach Plänen des Münchner Architektenbüro Kiessler sowie von Stefan Blume und Georgios Reboukos gebaut: fünf 50 Meter hohe Doppeltürme mit einer Verbindungsbrücke in der 14. Etage, dazu ein kreisrundes Gebäude. Seit die Telekom Ende 2022 mit ihren 3000 Mitarbeitern auszog, steht das Ensemble weitgehend leer. 2023 erwarb Wealthcap die Immobilie, aber das Unternehmen sucht noch Mieter. Geplant ist ein »Leuchtenbergpark« in dem Dreieck zwischen Bahngleisen, Mittlerem Ring und Berg-am-Laim-Straße.

Allianz Arena

Nachdem der Architekt Günter Behnisch einen Umbau des Olympiastadions in ein Fußballstadion abgelehnt hatte, wurde 2001 ein Wettbewerb für einen Neubau ausgeschrieben, den das Schweizer Architektenbüro Herzog & de Meuron gewann, und zwar mit einem dem St. Jakob-Park in Basel vergleichbaren Konzept. Die Bauarbeiten erfolgten von Oktober 2002 bis April 2005. Die Allianz Arena in Freimann verfügt über mehr als 70.000 Zuschauer-Plätze. Charakteristisch ist die durchsichtige Umhüllung aus 2784 Folienkissen aus Ethylen-Tetrafluorethylen. 2014/15 wurde die Beleuchtung dieser Außenhülle mit 380.000 LEDs modernisiert. Aufgrund der Form wird die Allianz Arena im Volksmund als Schlauchboot, Autoreifen oder Luftkissen bezeichnet.

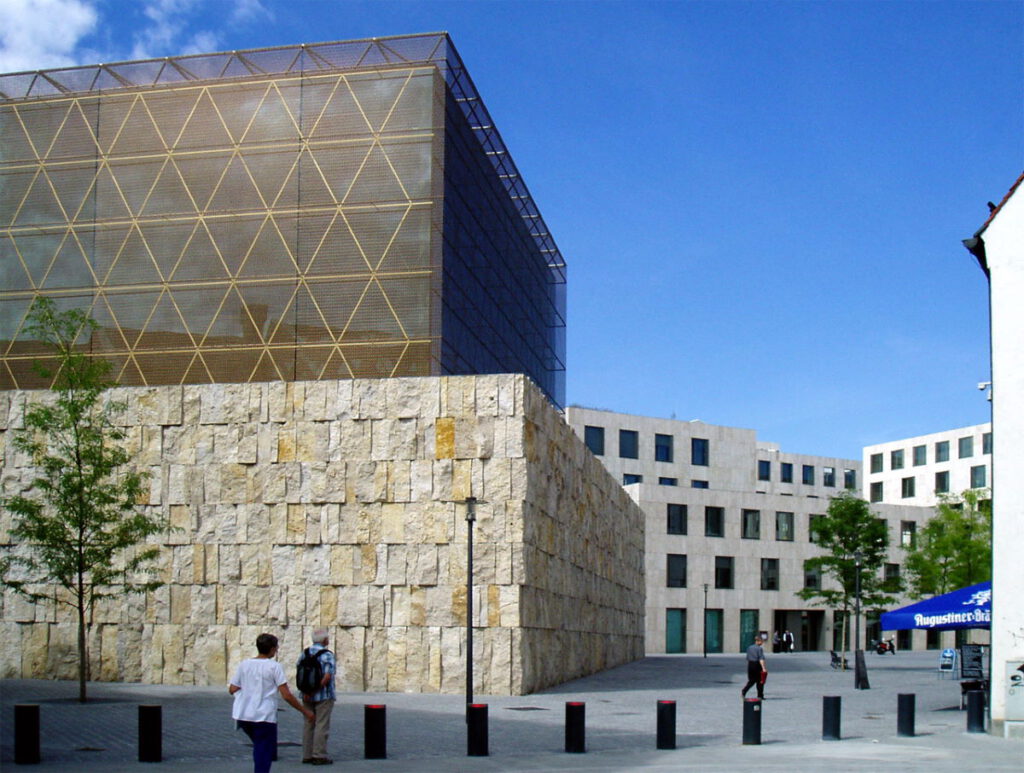

Synagoge Ohel Jakob

Am 9. November 2003 – auf den Tag genau 65 Jahre nach der Zerstörung der Münchner Synagoge in der Herzog-Rudolf-Straße (Mahnmal) – wurde der Grundstein für den Neubau am Sankt-Jakobs-Platz im Angerviertel gelegt. Ein für den Festakt geplanter Sprengstoffanschlag konnte verhindert werden. 2006 fand die Einweihung der neuen, von dem Saarbrückener Architektenbüro Wandel, Hoefer und Lorch gestalteten Synagoge Ohel Jakob (Zelt Jakobs) statt. Der massive Unterbau und der leichte Aufsatz stehen für Stabilität und Fragilität, Tempel und Zelt. Verkleidet ist das kubische Gebäude mit Travertin-Platten von der Schwäbischen Alb. Übrigens betritt man die Synagoge nicht durch das sechs Meter hohe Hauptportal. Der Zugang erfolgt stattdessen über einen 32 Meter langen Tunnel – einen »Gang der Erinnerung« – vom Jüdischen Gemeindezentrum aus.

mira

Im Stadtteil Nordhaide (Stadtbezirk Milbertshofen-Am Hart) wurde 2005 bis 2008 das Einkaufszentrum »mira« errichtet (Schleißheimer Straße 506). Die Entwürfe lieferte Chapman Taylor, verantwortlicher Projektarchitekt war Ruprecht Melder, und die Fassadengestaltung stammt von dem Architektenbüro Léon-Wohlhage-Wernik. Die 5800 m² großen Wandflächen aus prismenförmigen Metallpanelen wechseln je nach Blickwinkel die Farbe.

Parkstadt Schwabing

2000 wurde damit begonnen, die »Parkstadt Schwabing« nach Plänen des Architekten André Perret (*1954) und des Landschaftsarchitekten Rainer Schmidt (*1954) zu bauen. Inzwischen ist ein neues Stadtquartier mit 12.000 Arbeitsplätzen und 1500 Wohnungen entstanden.

Entlang der Oskar-Schlemmer-Straße verläuft eine 600 Meter lange, 70 Meter breite Grünanlage. Gestaltet wurde der »Zentrale Park« 1999 bis 2002 von »Rainer Schmidt Landschaftsarchitekten & Stadtplaner«. Im Südwesten beginnt der Park bei der Anni-Albers- bzw. Mies-van-der-Rohe-Straße unweit der Skyline Towers und führt dann nach Nordwesten bis zum Skyline Tower an der Marcel-Breuer-Straße. Die Straßennamen wurden alle 2001 vergeben. Sie erinnern in diesem Areal an den Maler und Bildhauer Oskar Schlemmer (1888 – 1943), den Architekten Ludwig Mies van der Rohe (1886 ‒ 1969), den Architekten und Möbeldesigner Marcel Breuer (1902 ‒ 1981) und die Grafikerin und Textilkünstlerin Anni Albers (1899 ‒ 1994), vier Kunstschaffende des Bauhauses.

Die nach Plänen des Architektenbüros von Helmut Jahn (1940 – 2021) und Charles Murphy (1890 – 1985) gebauten »Highlight Towers« in der Mies-van-der-Rohe-Straße 6 wurden 2004 bezugsfertig. Mit Höhen von 113 bzw. 126 Metern zählen die Türme aus Stahl und Glas zu den höchsten in München. Verbunden sind sie durch Übergänge im neunten, zehnten und 20. Stockwerk.

Helmut Jahn entwarf auch den 84 Meter hohen »Skyline Tower« (»m.pire«) im Nordosten der Parkstadt Schwabing, der 2010 fertiggestellt wurde (Adresse: Marcel-Breuer-Straße 6).

Die A9 trennt die Parkstadt Schwabing von der → Siedlung Alte Heide. Als Fußgänger kann man die Autobahn auf einer Brücke zwischen der Walter-Gropius-Straße und der Grünecker Straße überqueren. Im Nordosten ist der Skyline Tower zu sehen, im Südwesten blickt man auf die Hightlight Towers.

Album Schwabing-Nord

Medienbrücke

Nach Entwürfen des Architekten Otto Steidle (1943 – 2004) realisierte das Büro steidle architekten 2010 bis 2012 ein Projekt der BMI Immobilienmanagement GmbH im Werksviertel: die Medienbrücke. Zwei Betonsäulen mit bis zu 20 Meter tief in den Boden reichenden Fundamenten tragen die 90 Meter lange und 46 Meter hohe Fachwerkkonstruktion mit 7000 m² Bürofläche.

Gasteig HP8

Als vorübergehenden Ersatz für das 1985 in Haidhausen eröffnete → Kulturzentrum Gasteig, das von 2021 bis voraussichtlich 2027 saniert wird, richtete die Stadt München auf einem Gelände in Sendling das »Gasteig HP8« ein. Die Bezeichnung bezieht sich auf die Adresse Hans-Preißinger-Straße 8. In der 1926 als Lagerhalle für Trafos des → Heizkraftwerks Süd nach Entwürfen von Hermann Leitenstorfer und Fritz Beblo im Stil der Neuen Sachlichkeit errichteten, 1948 restaurierten und inzwischen denkmalgeschützten »Halle E« sind die Münchner Stadtbibliothek, die Volkshochschule und das Foyer der »Isarphilharmonie« untergebracht.

Gasteig HP8: Außenansicht / Halle E (Fotos: Dezember 2025 / Juni 2024)

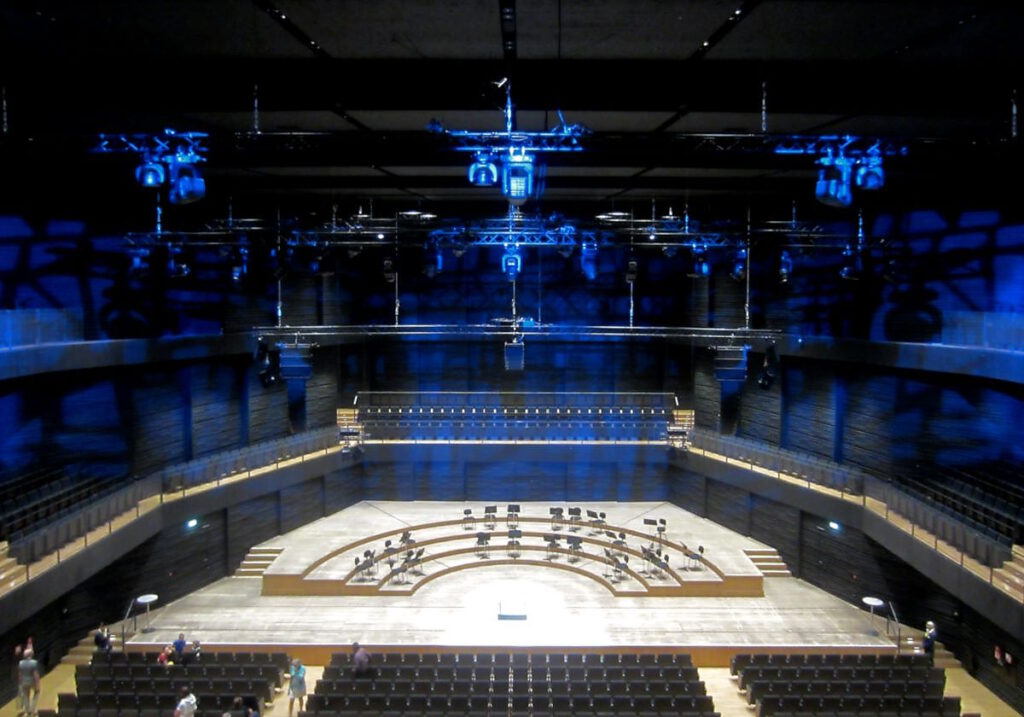

Angebaut wurde eine Konzerthalle mit 1800 Sitzplätzen, die »Isarphilharmonie«. Die Entwürfe stammen von den Architekten Stephan Schütz, Meinhard von Gerkan und Christian Hellmund (gmp). Das als Provisorium konzipierte, 2021 fertiggestellte Bauwerk kostete gerade einmal 43 Millionen Euro, und die Bauzeit betrug nur eineinhalb Jahre.

Dunkle Wände und Sitzreihen kontrastieren mit hellen Böden.

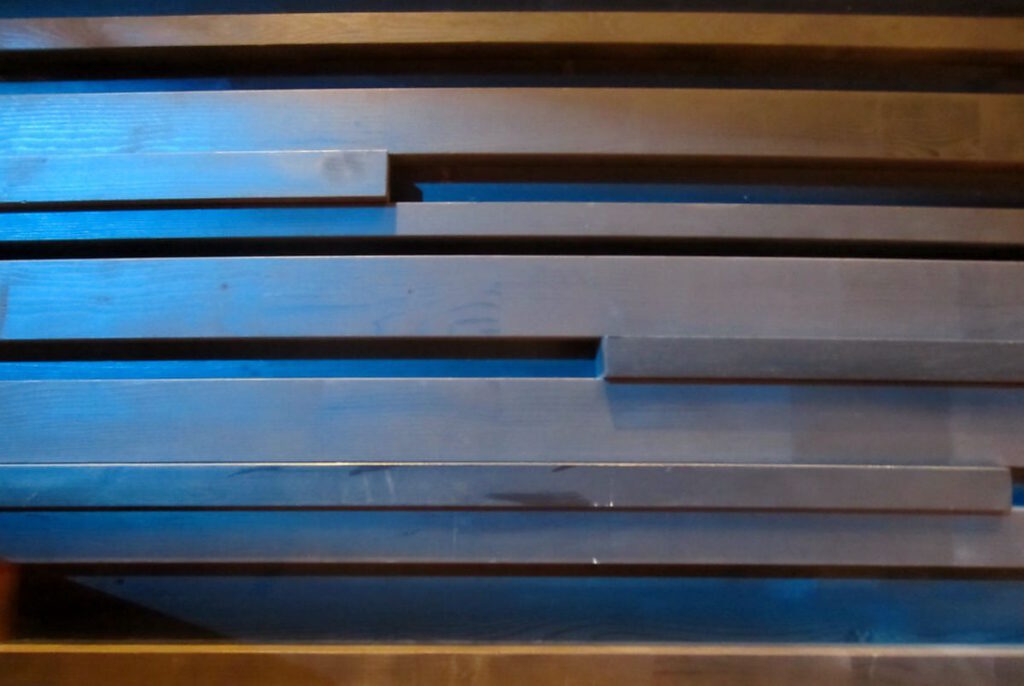

Nicht zuletzt wegen der hervorragenden von Yasuhisa Toyota (Nagata Acoustics) konzipierten Akustik gibt es Bestrebungen, die Isarphilharmonie dauerhaft zu betreiben. Für einen besonderen Klang sorgen vor allem die in die Stahlkonstruktion eingepassten massiven Holzelemente. Aber auch die Entscheidung für Maschendraht statt fester Brüstungen ist durch die Akustik begründet.

Beim Saal X handelt es sich um einen separaten Modulbau auf dem Gelände des Gasteig HP8 mit rund 250 Sitzplätzen.

Optineo

Heinrich Maltz gründete 1920 den Hochleistungs-Schmierölhersteller Optimol und erwarb dafür 1932 ein Grundstück am → Ostbahnhof. 2003 entstand auf dem inzwischen ungenutzten Areal eine Partymeile namens »Optimolwerke«, die bis 2018 existierte. Anstelle der abgerissenen Gebäude in der Friedenstraße 10 wurde 2019 bis 2023 ein 65 Meter hoher Büroturm nach Entwürfen des spanischen Architektenpaar Fuensanta Nieto und Enrique Sobejano (Nieto Sobejano Arquitectos) errichtet: »Optineo«.

Album übers Werksviertel Mitte

Bergson Kunstkraftwerk

Ein seit 2007 unter Denkmalschutz stehendes Industriegebäude in Aubing war Anfang der Vierzigerjahre des 20. Jahrhunderts für die Reichsbahn errichtet worden. Die Bauarbeiten hatten sich verzögert, bis es Archäologen gelungen war, dort Teile eines bajuwarischen Gräberfelds zu erschließen. Mitte der Fünfzigerjahre ließ die Deutsche Bundesbahn die 25 m hohe Halle zum Heizwerk umbauen.

Die in den Achtzigerjahren stillgelegte Anlage wurde dann für Techno-Partys genutzt, bis das Unternehmen Allguth das 20.000 m² große Gelände 2005 erwarb, um dort eine neue Firmenzentrale einzurichten. Statt diesen Plan zu realisieren, ließen die Allguth-Geschäftsführer Michael und Christian Amberger ab 2021 nach Plänen des Architektenpaars Annette und Markus Stenger ein Kulturzentrum mit Galerie, Konzertsaal, Jazzkeller, Bar, Café und Restaurant bauen, das sie nach dem französischen Philosophen und Literaturnobelpreisträger Henri Bergson (1859 – 1941) benannten. Im Bergson Kunstkraftwerk soll jede Kunstform möglich sein. Im April 2024 wurde es eröffnet. Und seit der Eröffnung des hoch gelobten Konzertsaals »Elektra Tonquartier« am 9. Oktober 2024 im Neubau ist das Bergson Kunstkraftwerk in vollem Betrieb.

König Galerie im Bergson Kunstkraftwerk (privat)

Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium

Das Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium wurde 1970 gegründet und richtete sich 1974 in einem Schulgebäude im → Arabellapark in Bogenhausen ein (Elektrastraße).

Benannt wurde die Schule nach dem Schriftsteller und Kunstkritiker Wilhelm Hausenstein (1882 – 1957), den die Nationalsozialisten wegen seiner kritischen Haltung 1936 aus der Reichsschrifttumskammer und 1943 aus der Reichspressekammer ausgeschlossen hatten. In der ersten Hälfte der Fünfzigerjahre ‒ im Rentenalter ‒ hatte sich Wilhelm Hausenstein noch für die deutsch-französische Freundschaft eingesetzt, zunächst als Generalkonsul, dann als Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Paris.

Im September 2024 zog das Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium in einen ab 2018 nach Plänen des Berliner Architekturbüros Hascher Jehle errichteten außergewöhnlichen Neubau am → Salzsenderweg bzw. an der Fideliostraße (Adresse: Fideliostraße 145) in Bogenhausen.

SAP Garden

Anstelle des 2015 abgerissenen Radstadions im Münchner Olympiapark wurde ab 2020 (erster Spatenstich) bzw. 2021 (Grundsteinlegung) eine 22.500 m² große Mehrzweckhalle errichtet, die seit September 2024 bis zu 12.500 Besucherinnen und Besuchern Platz bietet: »SAP Garden«. Bauherr war die Red Bull Stadion München GmbH. Gestaltet wurde der SAP Garden von dem dänischen Architekturbüro 3XN. Die Fassade ist mit 260 Aluminium-Lisenen verkleidet, die zwischen 11,60 und 18,20 Meter lang sind und bis zu einer Tonne wiegen.