Museum für Abgüsse Klassischer Bildwerke München

Heinrich Brunn, Professor für Klassische Archäologie an der Universität München, richtete 1869 das »Museum von Gypsabgüssen klassischer Bildwerke« ein. Nach Brunns Tod am 23. Juli 1894 folgte ihm Adolf Furtwängler am Lehrstuhl und als Museums-Direktor. Im Zweiten Weltkrieg wurden 2383 von 2398 Abgüssen zerstört. In den Fünfzigerjahren richtete sich das Museum für Abgüsse Klassischer Bildwerke im ehemaligen NSDAP-Verwaltungsbau nahe des Königsplatzes ein, und dort ist die Sammlung seit 1991 dauerhaft zugänglich. Zu sehen sind rund 2000 Abgüsse von Skulpturen und Reliefs der griechischen und römischen Antike vom 7. Jahrhundert v. Chr. bis zum 5. Jahrhundert n. Chr. Ergänzt wird die Sammlung durch rund 200 Dauerleihgaben des Metropolitan Museum of Art in New York.

Im Rahmen der Ausstellung »Menschenbilder« (28. Juni – 8. Dezember 2023) standen Werke der Künstlerin Birgit Eiglsperger (*1968) zwischen den Abgüssen von antiken Statuen.

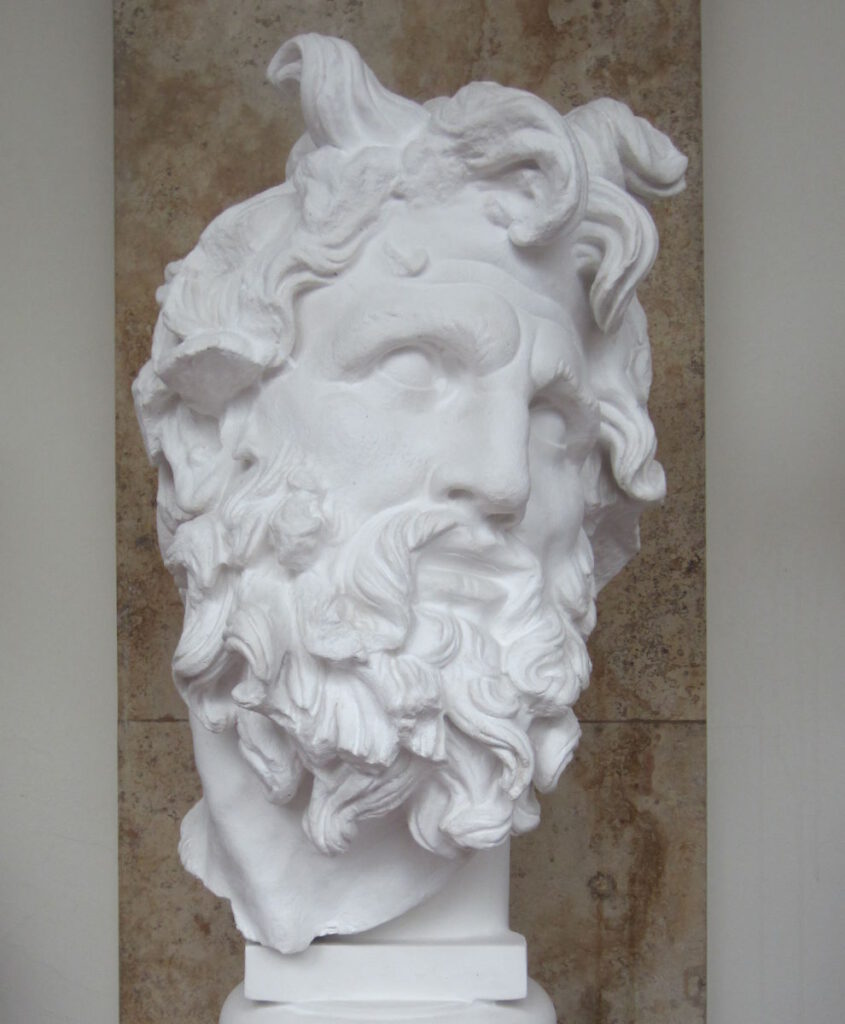

Die Statue des Zeus (oder Poseidon), der wohl einen Blitz schleudert, wurde vor dem Kap Artemision im Norden von Euböa entdeckt und in zwei Teilen 1926/28 geborgen. Weil antike Bronzen wegen des Materialwerts häufig eingeschmolzen wurden, sind sie rar, und diese Bronzestatue aus dem 5. Jahrhundert v. Chr. ist eine der wenigen, die erhalten geblieben sind. Das Original befindet sich im Archäologischen Nationalmuseum in Athen.

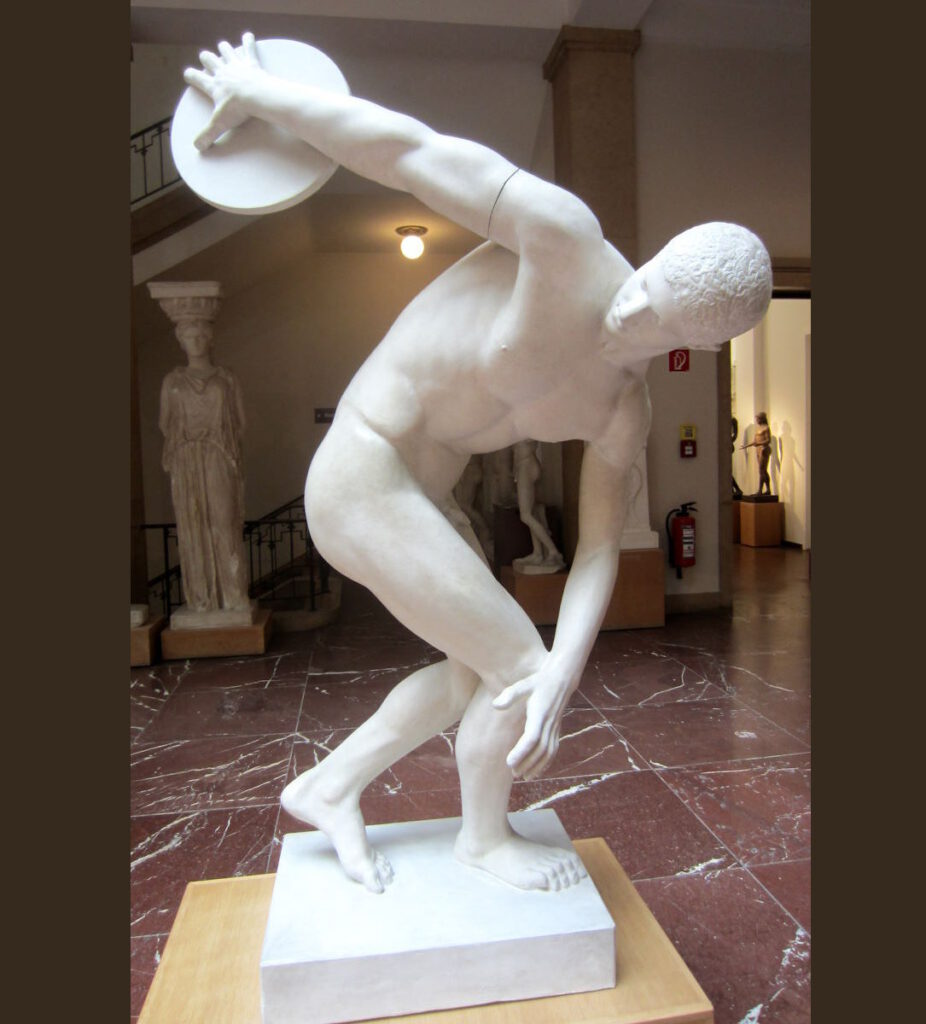

Mitte des 5. Jahrhunderts v. Chr. schuf der attische Bildhauer Myron den Diskobol, die Bronzestatue eines Diskuswerfers. Das Original ging verloren, aber römische Kopien blieben erhalten. Adolf Furtwängler fertigte um 1900 mehrere Abgüsse an, darunter das Exponat, dessen Teile nach verschiedenen Modellen geformt sind, u. a. dem (Lancellotti-)Kopf in Rom und dem (Castelporziano-)Torso in Florenz.

Die fast zwölf Meter hohe Statue der Athena Parthenos wurde Mitte des 5. Jahrhunderts v. Chr. möglicherweise von dem griechischen Bildhauer Phidias geschaffen, von dessen Arbeiten kein Original erhalten geblieben ist. Allerdings gibt es eine Reihe verkleinerter römischer Nachbildungen zum Beispiel der Athena Parthenos.

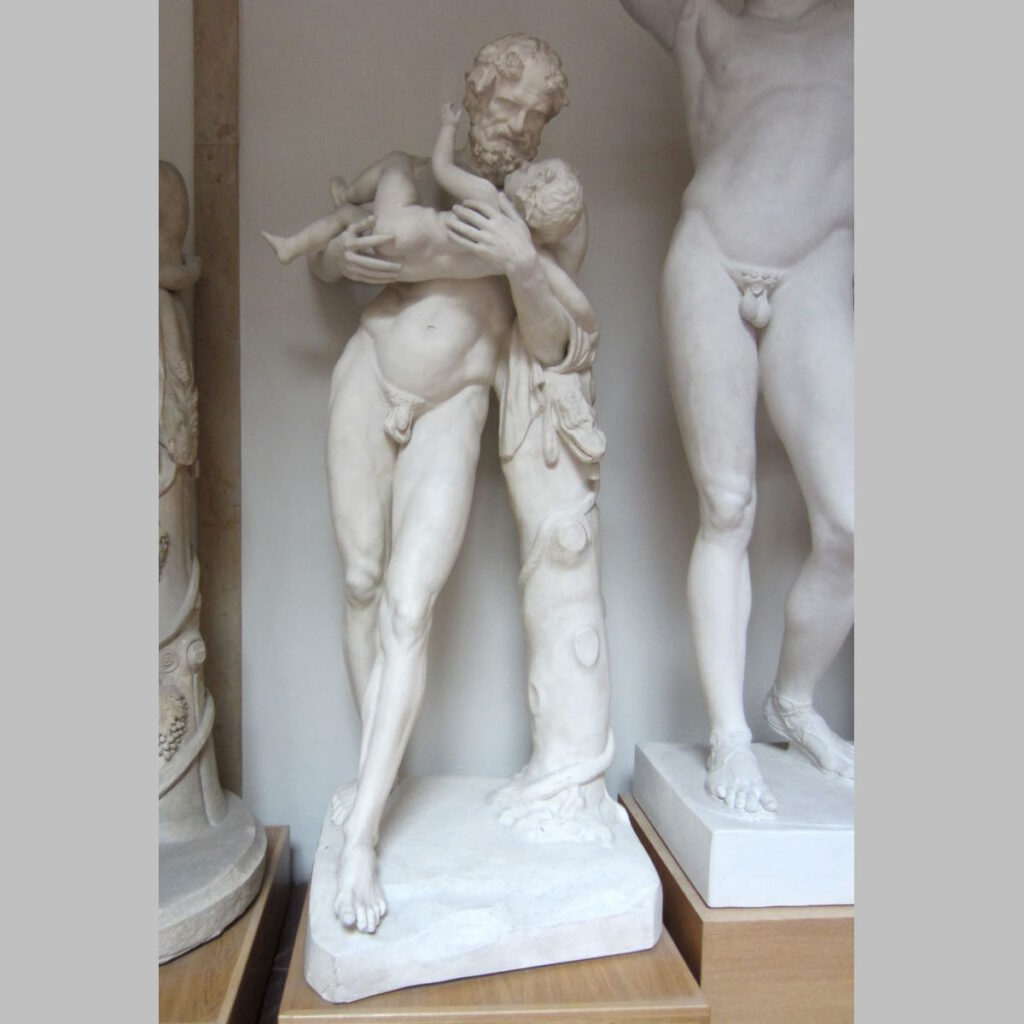

Eine bronzene Kultstatue des griechischen Bildhauers Kephisodotos d. Ä. auf der Agora von Athen aus der Zeit um 370 v. Chr. stellt die Friedensgöttin Eirene mit dem kleinen Ploutos auf dem Arm dar. Wir kennen sie nur durch römische Kopien. Neben dem Abguss der in der Glyptothek ausgestellten römischen Kopie steht einer der sog. Eirene aus Cumae.

Die Artemis bzw. Diana von Versailles steht in der Galerie des Caryatides des Louvre. Die Leochares zugeschriebene griechische Bronzefigur aus der Zeit um 340 v. Chr. ging verloren, aber wir kennen zwei Dutzend römische Kopien.

Die spätklassische Aphrodite von Knidos aus der Zeit um 340 v. Chr., ein Werk des Bildhauers Praxiteles, ist das früheste bekannte großplastische Bild einer völlig nackten Göttin. Das soll damals einen Skandal ausgelöst haben. Der Abguss stammt von einer im Vatikan aufbewahrten römischen Kopie aus dem 2. Jahrhundert n. Chr., die als beste von mehr als fünfzig erhaltenen Repliken gilt.

Die drei Meter hohe Bronzestatue des Halbgottes Herakles (Herkules) mit dem Fell des Nemeischen Löwen wurde um 320 v. Chr. von Lysipp modelliert. Der Abguss stammt von einer römischen Kopie aus Marmor, dem sog. Herakles Farnese, die im Archäologischen Nationalmuseum in Neapel steht.

Das Original der Satyr-Figur gestaltete Praxiteles um 320 v. Chr. Der Abguss wurde von einer in der → Glyptothek ausgestellten römischen Kopie genommen.

König Attalos I. von Pergamon gab das wahrscheinlich bronzene Original der Statue des Sterbenden Galliers um 230 v. Chr. in Auftrag, um seinen Sieg über die Kelten bzw. Galater zu feiern. Wer der Künstler war, wissen wir nicht; der Hofbildhauer Epigonos könnte es gewesen sein. Von der ungewöhnlich realistisch wirkenden Figur existieren zahlreiche Kopien.

Die Aphrodite bzw. Venus Kallipygos heißt so, weil sie nach hinten blickt, um ihr besonders schönes Gesäß zu sehen. Der Abguss einer römischen Kopie veranschaulicht eine griechische Statue aus dem 3. Jahrhundert v. Chr.

Die Figur der in edler, aber derangierter Kleidung betrunken am Boden hockenden alten Frau geht auf ein griechisches Original aus dem späten 3. oder frühen 2. Jahrhundert v. Chr. zurück, von dem nur zwei Marmorkopien erhalten blieben, eine aus dem 2. Jahrhundert n. Chr. in den Kapitolinischen Museen in Rom, die andere aus dem frühen 1. Jahrhundert n. Chr. in der Münchner → Glyptothek.

Klytios war einer der Giganten der griechischen Mythologie, die im Rahmen der sogenannten Gigantomachie die olympischen Götter angriffen. Am Pergamonaltar ist dargestellt, wie ihn die Göttin Hekate mit einer Fackel verbrennt. Das Marmorrelief am Ostfries des Pergamonaltars wurde zwischen 175 und 150 v. Chr. von einem Unbekannten gestaltet. Beim hier ausgestellten Kopf des Klytios handelt es sich um einen 73 cm hohen Gipsabguss aus einer 1882 erworbenen Form.

Das Original der hellenistischen Statue der Göttin Iuno bzw. Juno entstand zwischen 200 und 150 v. Chr. Der Abguss stammt von einer römischen, nach der Familie Cesi benannten Kopie.

Die um 190 v. Chr. geschaffene Original-Marmorfigur der anfliegenden und auf einem Schiff landenden Göttin Nike wurde im Heiligtum der Kabiren auf der griechischen Insel Samothrake entdeckt. Heute stehen die erhaltenen Teile im Louvre. Ein Abguss davon ist in München zu sehen.

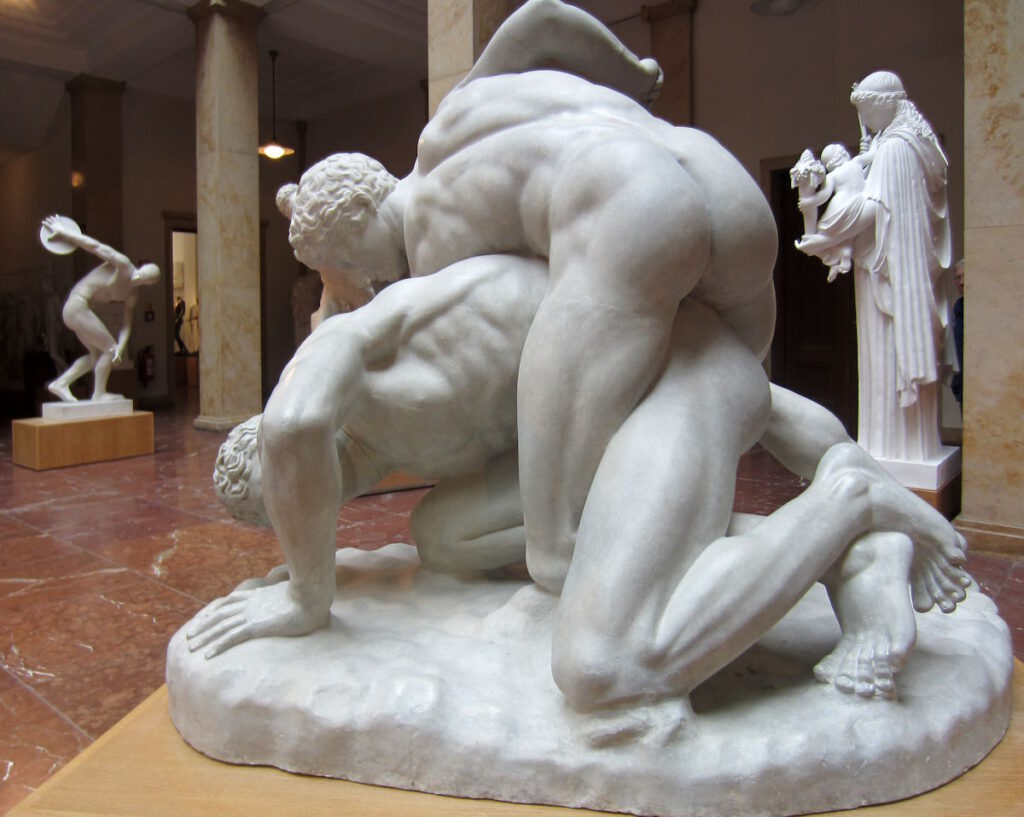

Die antike Gruppe der beiden ungewöhnlich realistisch dargestellten Ringer (Pankration) aus dem 2. Jahrhundert v. Chr. wurde um 1710 von Massimiliano Soldani Benzi in Florenz kopiert. Diese Bronze-Statue befindet sich im → Bayerischen Nationalmuseum.

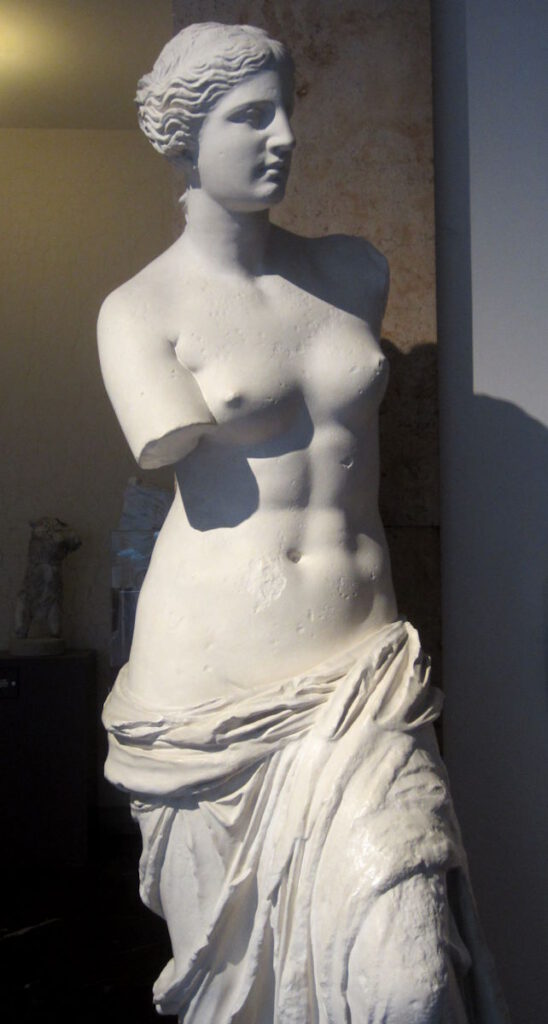

Die hellenistische Marmorstatue der Venus von Milo (Aphrodite von Melos) wurde gegen Ende des 2. Jahrhunderts v. Chr. von einem Unbekannten geschaffen. Entdeckt wurde sie 1820 von einem Bauern auf der Kykladeninsel Milos. Franzosen schafften sie nach Paris, und König Ludwig XVIII. ließ sie im Louvre aufstellen.

Bei der Venus Medici handelt es sich um eine im 1. Jahrhundert v. Chr. nach älteren Vorbildern gestaltete Statue vom Typus der schamhaften Venus (Venus pudica). Vom 16. Jahrhundert an gehörte sie zum Besitz der Familie Medici, und seit 1815 befindet sie sich in den Uffizien.

Den Bildhauern Hagesandros, Polydoros und Athanadoros aus Rhodos wird die 1506 auf dem Esquilin in Rom entdeckte Laokoon-Marmorgruppe aus der Zeit um 50 v. Chr. bis 50 n. Chr. zugeschrieben. Dargestellt ist, wie der Priester Laokoon und seine Söhne von den Göttern getötet werden, weil er vor dem Trojanischen Pferd gewarnt hatte. Das Original befindet sich in den Vatikanischen Museen.

Die Ara Pacis Augustae, ein Monument in Rom, wurde 13 v. Chr. vom römischen Senat in Auftrag gegeben. Das im Museum für Abgüsse Klassischer Bildwerke ausgestellte Relief stellt die römische Göttin Tellus zwischen den Personifikationen der Luft und des Meeres dar.

Das Trajansforum in Rom wurde 107 bis 143 auf Befehl Kaiser Trajans unter der Leitung des Architekten Apollodor von Damaskus angelegt. Dort wurde 112/113 auch die monumentale Trajanssäule aufgestellt. Auf dem 200 Meter langen Fries sind Szenen aus den erfolgreichen Kriegen gegen die Daker in den Jahren 101/102 und 105/106 dargestellt.

Museum für Abgüsse klassischer Bildwerke München (offizielle Website)