Lenbachhaus München

Das Museum

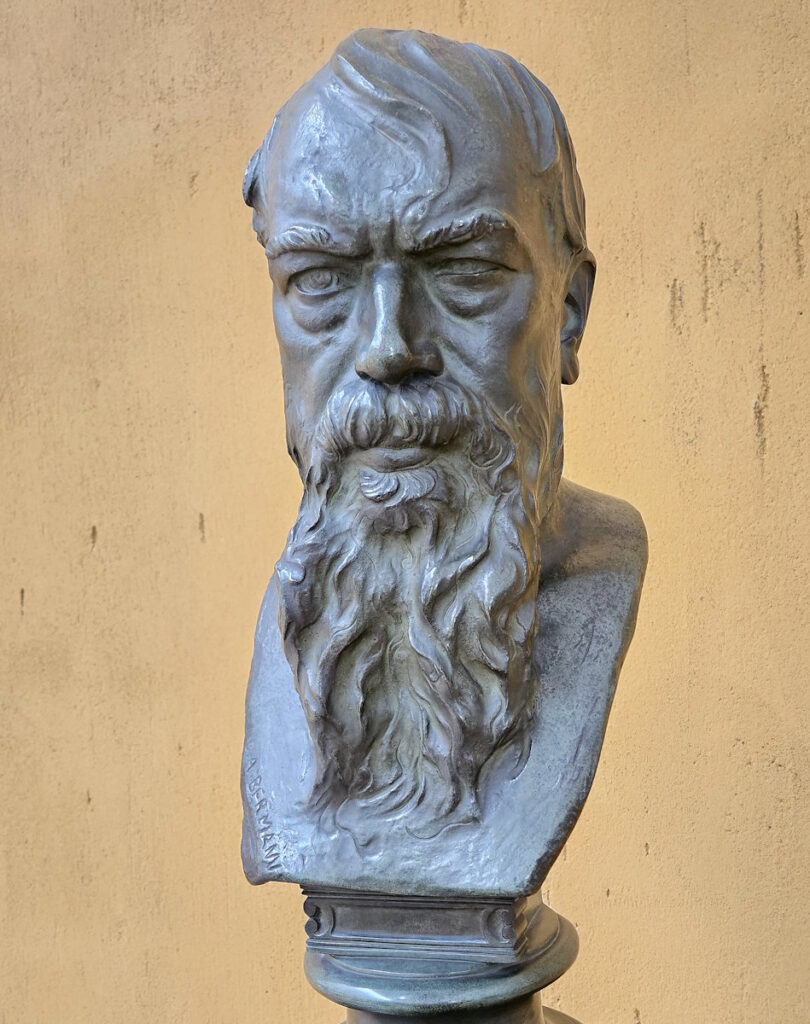

1887 bis 1891 ließ sich der »Malerfürst« Franz von Lenbach (1836 – 1904) eine Villa und ein Atelier am Königsplatz in München bauen. Die Pläne für das von der toskanischen Renaissance inspirierte historisierende Lenbachhaus stammten von Gabriel von Seidl*. Die beiden getrennten Gebäude wurden 1912 verbunden. 1902 modellierte der Bildhauer Cipri Adolf Bermann (1862 – 1942) die Lenbach-Büste (Schenkung Lolo von Lenbach 1925). Sie ist im Atrium des Lenbachhauses zu finden.

1924, 20 Jahre nach dem Tod ihres Mannes, verkaufte die Witwe Charlotte (»Lolo«) von Lenbach (1861 – 1941) die Immobilie der Stadt München. Der Architekt Hans Grässel* erweiterte die Villa 1927 bis 1929, und sie wurde der Öffentlichkeit als Kunstmuseum der Stadt zugängig gemacht. 1969 bis 1972 erfolgte eine erneute Erweiterung durch Heinrich Volbehr und Rudolf Thönessen. Außerdem entstand 1992 bis 1994 der »Kunstbau«, eine von dem Architekten Uwe Kiessler gestaltete Dependence der Städtischen Galerie im Lenbachhaus in einem beim Bau des → U-Bahnhofs Königsplatz übrig gebliebenen unterirdischen Raum. Das Lenbachhaus selbst wurde von 2009 bis 2013 generalsaniert und nochmals durch einen Kubus (»Goldschachtel«) erweitert.

Wo sich heute die Buchhandlung der Städtischen Galerie im Lenbachhaus München befindet, stand bis 1926 ein 1880 errichtetes Wohnhaus. An der Außenwand in der Augustenstraße hängt eine Gedenktafel an die Erbauer, den Bildhauer Anton Hess (1838 – 1909) und seine Frau Gina.

*) Mehr zu Hans Grässel und Gabriel von Seidl im Album über Architekten

Vor dem Lenbachhaus bzw. unweit davon in der Luisenstraße stehen zwei zur Sammlung der Städtischen Galerie gehörende Kunstwerke aus Bronze von Fritz Koenig* (1924 – 2017): »Große Kugelkopfsäule« (1969/71) und »Großes Votiv K« (1963/64).

*) Mehr zu Fritz Koenig im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Atrium des Lenbachhauses

Olafur Eliasson: Wirbelwerk

Im Atrium der Städtischen Galerie im Lenbachhaus am Königsplatz in München (Adresse: Luisenstraße 33) hängt die 2012 von Ólafur Elíasson* geschaffene Installation »Wirbelwerk« aus Stahl, Glas und Licht. Sie ist mehr als acht Meter hoch und endet dicht über den Köpfen der Besucherinnen und Besucher. Grundidee ist die Dynamik der Kreisbewegung, und mit der Farbigkeit spielt der Künstler auf die der Gemälde des »Blauen Reiter« an.

Im Hintergrund ist ein Teil der Lenbach-Villa mit den Wohnräumen im Obergeschoss zu sehen.

*) Mehr zu Ólafur Elíasson im Album über Kunst im öffentlichen Raum

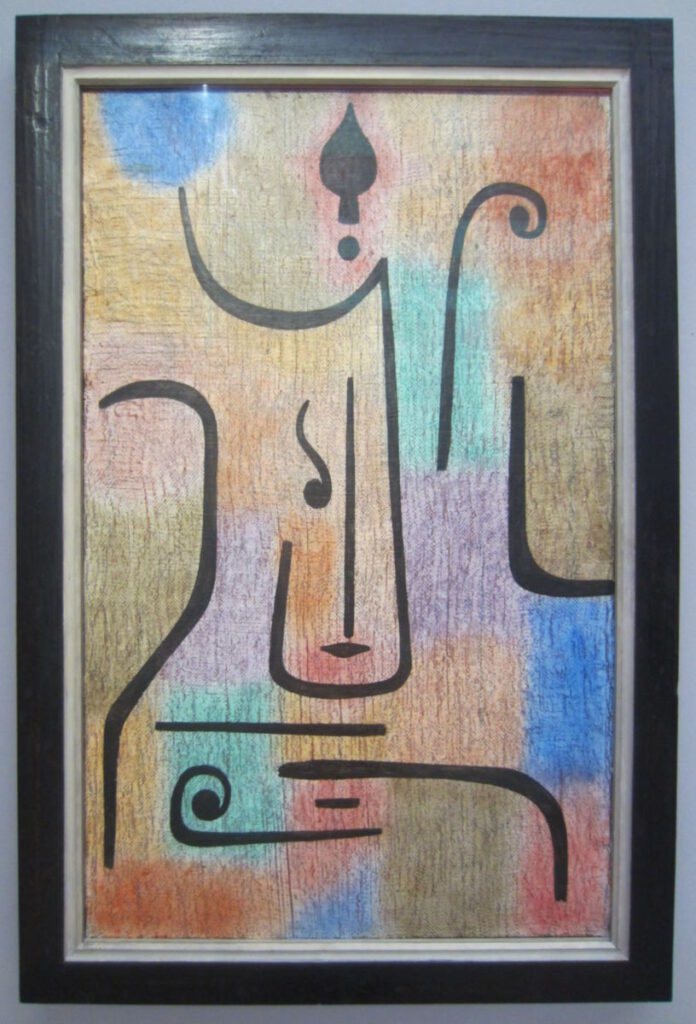

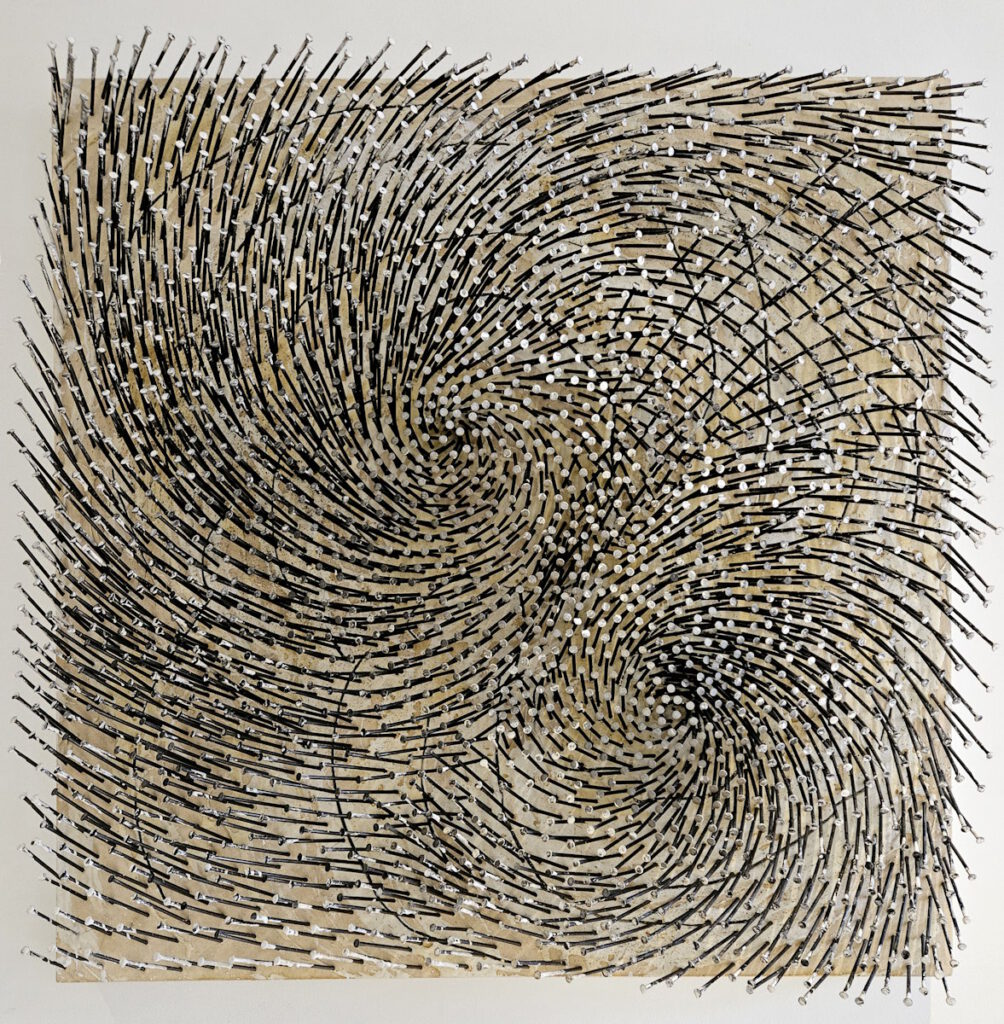

Günther Uecker: Nagelrelief

Passend zum »Wirbelwerk« von Olafur Eliasson hängt im Atrium des Lenbachhauses ein 1,2 x 1,2 m großes Nagelrelief (2013) von Günther Uecker (1930 – 2025).

Der Garten

Der Gartenarchitekt Max Kolb (1829 – 1915) gestaltete die Außenanlage des Lenbachhauses im Stil des Historismus, inspiriert von der italienischen Renaissance.

Gabriel von Seidl ergänzte das Bauwerk durch einen Drei-Schalen-Brunnen im Garten. Dabei handelt es sich um einen wahrscheinlich etwa 1700 entstandenen Renaissance-Brunnen, den der Architekt in Vicenza erworben hatte. Vier Hippocampen tragen die untere Schale und damit den ganzen Brunnen. Außer den Meerespferden sehen wir Mischwesen aus Fisch und Mensch, Delphine, Löwenköpfe, einen Triton und Najaden. Obenauf sitzt ein Knabe mit einem Füllhorn. Die im Zweiten Weltkrieg zerstörte obere Schale mit dem Knaben wurde restauriert.

Lenbachhaus: Garten (Fotos: April 2023)

Lenbachhaus: Kapitell / Raimund Kummer: »Rosebud«, 1991 (Fotos: April 2023 / September 2025)

Im Garten des Lenbachhauses findet man auch drei Terrakottareliefs des Bildhauers Adolf von Hildebrand* (1847 – 1921): »Badende Frauen« (1880-85), »Zum Brautgemach« (um 1885) und »Herbst« (1886/87).

*) Mehr zu Adolf von Hildebrand im Album über Brunnen

Der Bildhauer und Erzgießer Ferdinand von Miller d. J. (1842 – 1929) schuf 1890 den »Herkulesknaben mit Keule« für den Garten des Lenbachhauses. Das »Große Windspiel« (1960) stammt von Hans Wimmer* (1907 – 1992).

*) Mehr zu Ferdinand von Miller und Hans Wimmer im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Ferdinand von Miller: »Herkulesknaben mit Keule« / Hans Wimmer: »Großes Windspiel« (Fotos: September 2025)

Die Figuren »Gehende« (1943) von Anton Hiller (1893 – 1985) und »Stehender Jüngling« (1951) von Hans Wimmer (1907 – 1992) stehen ebenfalls im Garten des Lenbachhauses.

Zu den Kunstwerken im Garten des Lenbachhauses gehören »Der Frosch«, »Die Schildkröte« und »Der Assistent« (1967) von Max Ernst* (1891 – 1976).

*) Mehr zu Max Ernst im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Lenbachvilla

Einige Räume der Lenbachvilla sind im Originalzustand erhalten und können besichtigt werden.

Vestibül der Villa, Wohnräume (Fotos: 2023 – 2025)

»Franz von Lenbach mit Frau und Töchtern«, 1903 (Foto: 2023)

Joseph Beuys

1979 erwarb die Städtische Galerie im Lenbachhaus erstmals Werke eines Künstlers, dessen Lebens- oder Arbeitsschwerpunkt nicht in München war: Joseph Beuys (1921 – 1986). Im ehemaligen Atelierflügel Franz von Lenbachs sind Kunstobjekte wie »Ofen«, »Badewanne« und »Hasengrab« zu sehen, dazu Beuys‘ Rauminstallationen »vor dem Aufbruch aus Lager I« (1970/80) und »zeige deine Wunde« (1974/75).

»Das 19. Jahrhundert. Das Malerische«

Seit 19. November 2019 ist die Ausstellung »Das 19. Jahrhundert. Das Malerische« in der Städtischen Galerie im Lenbachhaus zu sehen. »Diese Präsentation widmet sich der Frage, was ‚gut gemalt‘ bedeutet, und untersucht verschiedene Aspekte des Malerischen. Dazu gehören beispielsweise das Tempo beim Malen, das Glück des Anfängers, Fragen nach Autorschaft, Farbtheorien und die Suche nach einer ‚reinen‘ Malerei.« (Städtische Galerie im Lenbachhaus).

»Der Blaue Reiter«

»Der Blaue Reiter« entstand 1911 als Abspaltung (Sezession) von der zwei Jahre zuvor gegründeten »Neuen Künstlervereinigung München«. Die Bezeichnung wählten Wassily Kandinsky und Franz Marc für ihre Ausstellungs- und Publikationstätigkeit, den Almanach sowie die beiden Ausstellungen 1911 und 1912 in München. Die im Umfeld des »Blauen Reiter« tätigen expressionistischen Künstler bildeten keine Künstlergruppe im engeren Sinne wie die »Brücke« in Dresden, sondern ein lockeres Beziehungsnetz der Avantgarde.

Bevor Wassily Kandinsky (1866 – 1944) wegen des Ersten Weltkriegs nach Russland zurückkehrte, bevollmächtigte er seine Lebensgefährtin Gabriele Münter (1877 – 1962), die gemeinsame Wohnung in Schwabing aufzulösen. 1926 entschied ein Gericht einen Rechtsstreit um die Eigentumsverhältnisse an Kandinskys Murnauer Bildern weitgehend zugunsten von Gabriele Münter. Ihr gelang es dann auch, viele Werke des »Blauen Reiter« vor den Nationalsozialisten zu verstecken. 1957 schenkte sie dem Lenbachhaus in München Hunderte von Kunstwerken des »Blauen Reiter«, darunter 25 eigene Gemälde. 1965 wurde die Sammlung durch den Bestand der Bernhard und Elly Koehler Stiftung ergänzt. Seither verfügt die Städtische Galerie im Lenbachhaus über die größte Sammlung zur Kunst des »Blauen Reiter« weltweit.

Marianne von Werefkin: Wäscherinnen, um 1909 (Fotos: April 2023)

Wassily Kandinsky: Impression III (Konzert), 1911 / Allerheiligen II, 1911 (Fotos: Dezember 2023)

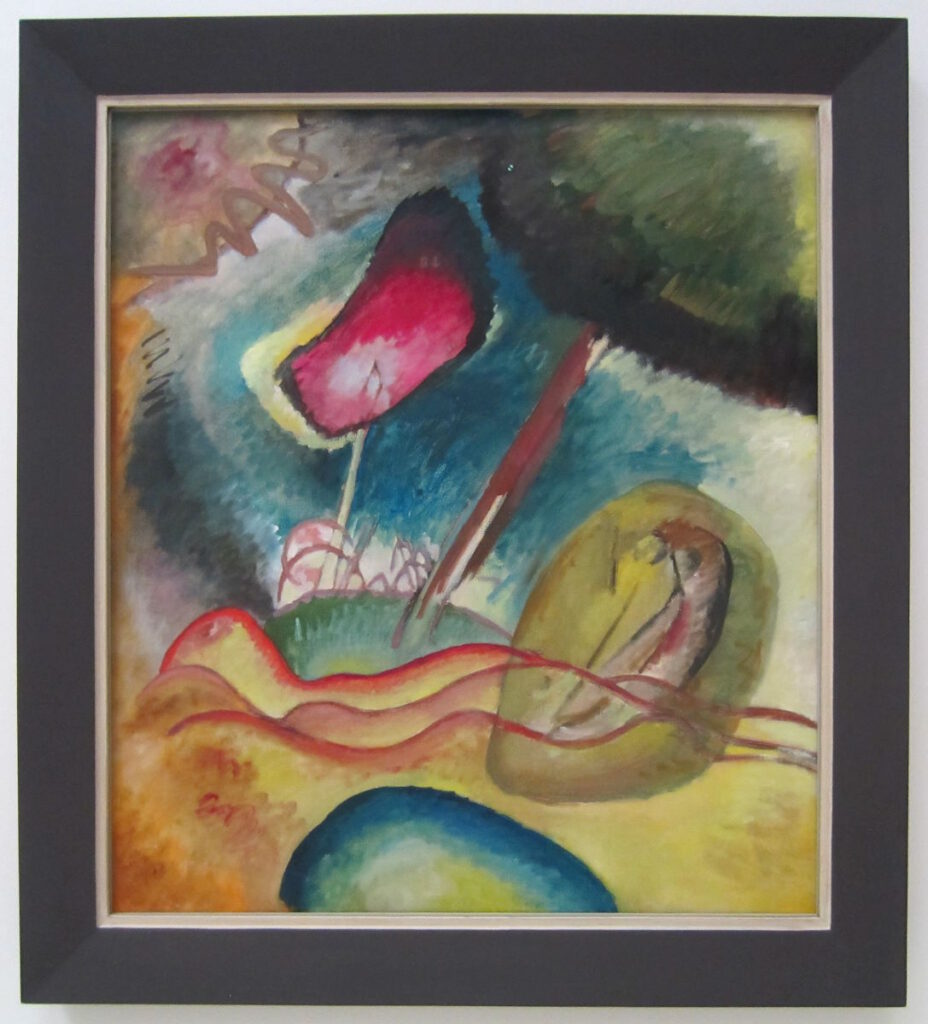

unbenannte Improvisation, 1914 (Fotos: April 2024)

Heinrich Campendonk: Wald, Mädchen, Ziege, 1917; Bild mit Kuh, um 1920

(alle Fotos: 2023 ‒ 2025)

»Der Blaue Reiter. Eine neue Sprache«

Seit 25. April 2024 zeigt die Städtische Galerie im Lenbachhaus die Ausstellung »Der Blaue Reiter. Eine neue Sprache«, kuratiert von Melanie Vietmeier, Nicholas Maniu und Matthias Mühling.

Die Wurzeln des zu den Secessions-Bewegungen zählenden Blauen Reiter gehen bis zur Kunst des Jugendstils und des Impressionismus zurück. Charakteristisch für den Blauen Reiter ist das Interesse an bayrischer Volks- und Kinderkunst, vor allem aber das Bedürfnis nach freier künstlerischer Entfaltung bzw. einer neuen Sprache der Kunst. Das zeigt sich in den Abstraktionen von Franz Marc und Wassily Kandinskys ebenso wie in den expressiven Menschen- und Naturdarstellungen von Alexej von Jawlensky und Marianne von Werefkin. Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs endete der Blaue Reiter, aber Gabriele Münter und Elisabeth Epstein verbinden ihn in ihrem Spätwerk mit der Neuen Sachlichkeit.

Franz von Stuck: Tänzerin, ca. 1897/98 (Foto: Juli 2025)

Franz Marc: Orpheus bei den Tieren (Entwurf für einen Gobelin), ca. 1907/09; Der Panther (Bronze), 1908

Marianne von Werefkin: Selbstbildnis I, ca. 1910 / Gabriele Münter: Liegende Dame in Grün, 1919 (Fotos: Juli 2025)

Gabriele Münter: Stillleben mit Madonna und Spielzeugvogel, 1911; Sinnende, 1917

Karl Hubbuch: München, ca. 1933/35; Tanzbar, undatiert

(Fotos: 2024/25)

Lenbachhaus (offizielle Website)