Glyptothek München

Das Museum

Kronprinz Ludwig I. (1786 – 1868), der 1804 mit einer Sammlung antiker Skulpturen begonnen hatte, ließ 1816 bis 1830 nach Entwürfen von Karl von Fischer* und Plänen von Leo von Klenze* die Glyptothek am Königsplatz errichten. Die dreizehn Säle sind um einen Innenhof herum angeordnet. Bei den Entwürfen für die Giebelgruppe hatte sich Leo von Klenze auch mit dem Philosophen Friedrich von Schelling beraten und am Ende die Göttin Minerva Erganea als Beschützerin der plastischen Künstler als Motiv gewählt. Johann Martin von Wagner zeichnete die Vorlage, und Nepomuk Haller führte die Giebelfiguren aus.

Während der Beseitigung von Kriegsschäden modernisierte der Architekt Josef Wiedemann* (1910 – 2001) die Räume, reduzierte die Detaillierung und öffnete die Lunette-Fenster zum im Niveau angehobenen Innenhof bis zum Boden. 1972 konnte die Glyptothek wiedereröffnet werden. Eine Generalsanierung der Glyptothek erfolgte 2018 bis 2021.

Bei den Exponaten der Glyptothek im Kunstareal München handelt es sich um Skulpturen, Reliefs und Mosaike aus archaischer (700 – 490 v. Chr.) bis spätrömischer Zeit (bis 550 n. Chr.).

*) Mehr zu Karl von Fischer, Leo von Klenze und Josef Wiedemann im Album über Architekten

Saal des Faun

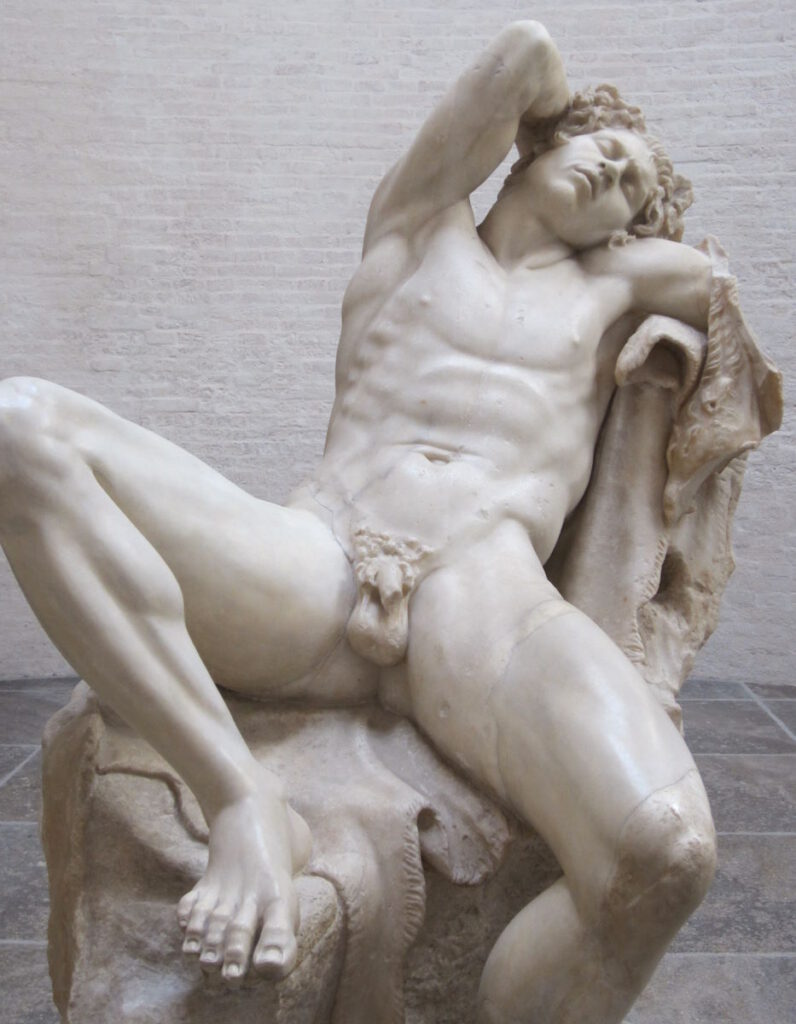

Der Barberinische Faun gilt als bedeutendstes Exponat der Glyptothek. Die in der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts vor Christus in Griechenland geschaffene Marmorfigur des trunken auf einem Felsen schlafenden Satyrs wurde im 17. Jahrhundert vor der Engelsburg in Rom entdeckt und von Papst Urban VIII. aus der Familie Barberini in Besitz genommen. 1813 erwarb Ludwig I. die Statue.

Im griechischen Mythos schlägt Perseus der Gorgone Medusa, deren Anblick die Menschen zu Stein erstarren ließ, das Haupt ab. Der hier ausgestellte 39 Zentimeter hohe Marmorkopf befand sich im Palazzo Rondanini in Rom, als Ludwig I. ihn 1814 erwarb: Medusa Rondanini. (Ein Abguss hängt im Vestibül der → Villa Stuck.)

Das um 200 v. Chr. geschaffene Münchner Weihrelief, das die Opferfeier einer Familie in einem Heiligtum darstellt, gilt als das bedeutendste seiner Art weltweit.

Das attische Weihrelief mit zwei Pan-Figuren und einem Nymphen-Reigen stammt aus dem 2. Jahrhundert v. Chr.

Bei dem Silenos handelt es sich um eine römische Kopie eines griechischen Originals aus der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts vor Christus.

Saal der Mnesarete

Die Lekythos, ein griechisches Gefäß zur Aufbewahrung von Olivenöl, wurde um 375 v. Chr. in Attika geschaffen und später im Grab einer Frau gefunden.

Um 380 v. Chr., ebenfalls in Attika, entstand das Grabrelief der Mnesarete mit der Inschrift: ΜΝΗΣΑΡΕΤΗ ΣΩΚΡΑΤΟΣ (»Mnesarete [die Tochter] des Sokrates«).

Bei der ungewöhnlichen Marmorstatue des Satyrs, der den kleinen Dionysos auf dem Arm trägt, handelt es sich um eine römische Kopie, möglicherweise eines um 310 bis 300 v. Chr. von Lysipp, dem Hofbildhauer Alexanders des Großen, gestalteten Originals aus Bronze im Übergang von der Spätklassik zum Hellenismus.

Das Original der nächsten Satyr-Figur gestaltete Praxiteles um 320 v. Chr. Beim Exponat handelt es sich um eine römische Kopie.

Die Statue der Leda mit dem Schwan ist ebenfalls eine römische Kopie. Das Original wurde um 380 v. Chr. von dem griechischen Bildhauer Timotheos geschaffen.

Der dänische Bildhauer Bertel Thorvaldsen (1770 ‒ 1844), der bedeutendste Vertreter des dänischen Klassizismus, arbeitete von 1808 bis 1831 im Auftrag des Kronprinzen bzw. Königs Ludwig I. von Bayern an einer Adonis-Statue.

Saal der Eirene

Bei der Friedensgöttin Eirene mit dem kleinen Ploutos auf dem Arm handelt es sich um eine römische Kopie einer Kultstatue des Kephisodotos auf der Agora von Athen aus der Zeit um 370 v. Chr.

Saal des Grabreliefs mit dem Jäger

Auf dem um 350 v. Chr. in Attika geschaffenen Grabrelief des Artemon reichen sich der Verstorbene und ein älterer Mann, wohl der Vater, die Hand. Über ihnen beklagt eine Sirene den Toten.

Saal der Sphinx und Säle der Giebelgruppen von Ägina

Ägina ist eine griechische Insel im Saronischen Golf im Westen der Ägäis, die ihre Blütezeit im 7. und 6. Jahrhundert v. Chr. in der archaischen Epoche Griechenlands hatte. Um 510 v. Chr. begannen die Ägineten mit dem Bau eines Heiligtums für die Göttin Aphaia, der zehn oder zwanzig Jahre lang dauerte.

Der Westgiebel ist noch spätarchaisch, der Ostgiebel dagegen bereits frühklassisch. In der Mitte des Westgiebels ist Athena in voller Rüstung zu sehen. Bei dem von einem Pfeil in die Brust getroffenen sterbenden Krieger in der linken Ecke des Ostgiebels handelt es sich um den Laomedon, den zweiten König von Troja in der Mythologie.

Die Giebelskulpturen wurden 1811 auf Ägina entdeckt, und im Jahr darauf ersteigerte Martin von Wagner sie für Ludwig I. Seit 1827 gehören sie zur Glyptothek.

Saal des Alexander

Das Original der Skulptur, nach der dieser Saal genannt ist, gehörte zu einer von dem Bildhauer Euphranor gestalteten, nach der Schlacht von Chäronea 338 v. Chr. aufgestellten Gruppe mit König Philipp von Makedonien und seinem Sohn Alexander. Ausgestellt ist eine Kopie aus Rom: Alexander Rondanini.

Saal der römischen Bildnisse

Leo von Klenze hatte den Römersaal (heute: Saal der römischen Bildnisse) als prächtigsten der Glyptothek gestaltet. Bis zur Renovierung konnten die Exponate nur frontal betrachtet werden. Seither sind sie so aufgestellt, dass die Besucherinnen und Besucher um sie herum gehen können.

Im Saal der römischen Bildnisse befinden sich Teile des Sockels einer Statuengruppe. Auf der Vorderseite ist eine Szene aus der griechischen Mythologie dargestellt: der Festzug von Tritonen, Nereiden und anderer Meereswesen bei der Vermählung Poseidons mit Amphitrite. Dieser Teil des Reliefs wurde um 150 v. Chr. im Osten Griechenlands angefertigt, bald darauf von einem römischen Feldherrn geraubt und nach Rom abtransportiert. Dort fügte man die in der Glyptothek auf der Rückseite zu sehende Szene einer Steuerschätzung (Census) und eines Opfers für den Kriegsgott Mars hinzu. Weil das wohl in der Amtszeit des um 89 v. Chr. gestorbenen römischen Konsuls Gnaeus Domitius Ahenobarbus geschehen war, kam im 19. Jahrhundert die heute nicht mehr gebräuchliche Bezeichnung »Altar des Domitius Ahenobarbus« für den Fries auf.

Leo von Klenze holte nur den griechischen Teil eines Anfang des 17. Jahrhunderts im Neptun-Tempel auf dem Circus Flaminius bzw. Marsfeld in Rom entdeckten Reliefs nach München. Erst der Münchner Archäologe Adolf Furtwängler erkannte 1896, dass das Stück zu einem anderen im Louvre ausgestellten gehört. Daraufhin fertigte man in Paris einen Gipsabguss der Census-Szene an und fügte diesen in der Glyptothek mit dem marmornen Original zusammen.

Das Bodenmosaik stammt aus einer römischen Villa bei Sentinum (Sassoferrato) und wurde um 200 – 250 n. Chr. geschaffen. Es zeigt den Gott Aion im Himmelskreis der Tierzeichen zwischen einem Baum im Frühling und einem im Winter. Zu seinen Füßen sitzt die Erdmutter Tellus mit vier die Jahreszeiten symbolisierenden Kindern.

Saal des Apollon

Benannt wurde der Saal nach einer im 1. oder 2. Jahrhundert n. Chr. geschaffenen römischen Marmorstatue des Apoll, die den Gott mit einer Kithara in der linken Hand als Anführer der Musen und Gott der Künste darstellt. Der Barberinische Apoll wirkt weiblich und könnte eine Kopie eines Kultbildes aus dem 4. Jahrhundert v. Chr. im palatinischen Apollontempel in Rom sein.

Saal des Knaben mit der Gans

Die Marmorskulptur »Der Knabe mit der Gans«, nach der dieser Saal benannt ist, wurde um 200 n. Chr. in Rom nach dem Vorbild einer Bronzegruppe aus der Zeit um 220 v. Chr. gestaltet. Beim Original aus Bronze war die störende Stütze nicht erforderlich.

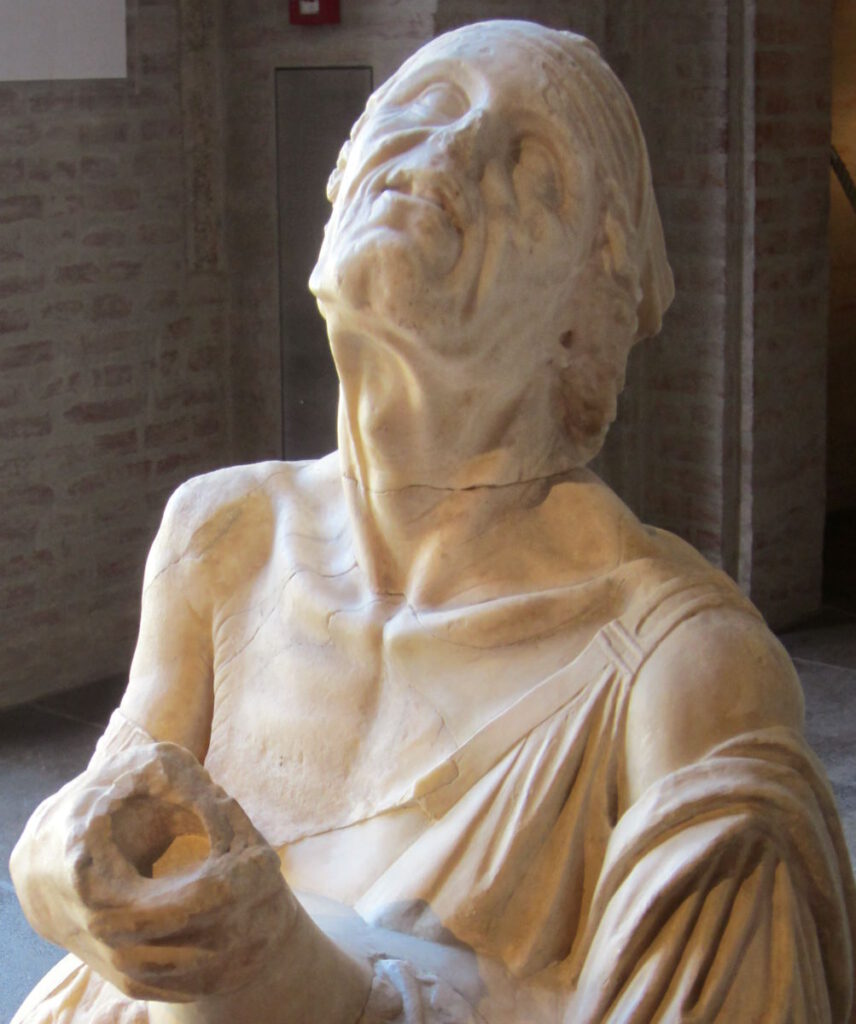

Die Figur der in edler, aber derangierter Kleidung betrunken am Boden hockenden alten Frau geht auf ein griechisches Original aus dem späten 3. oder frühen 2. Jahrhundert v. Chr. zurück, von dem nur zwei Marmorkopien erhalten blieben, eine aus dem 2. Jahrhundert n. Chr. in den Kapitolinischen Museen in Rom, die andere aus dem frühen 1. Jahrhundert n. Chr. in der Münchner Glyptothek. Leo von Klenze wollte die 1803 von Kurfürst Karl Theodor nach München geholte, den Verfall darstellende Statue nicht aufstellen; das wagte erst Adolf Furtwängler 1895. Sie zählt heute ebenso wie Der Knabe mit der Gans und der Barberinische Faun zu den bedeutendsten Exponaten der Glyptothek.

Traditionell kremierte man Tote in Rom. Erst zu Beginn des 2. Jahrhunderts n. Chr. verbreitete sich die bis dahin nur bei wenigen aristokratischen Familien vorgekommene Körperbestattung im Sarkophag. Bei den Darstellungen auf den Marmorsarkophagen wurde oft auf griechische Motive zurückgegriffen, hier zum Beispiel auf den Mythos, dem zufolge Apollon und Artemis die vierzehn Kinder der Niobe töteten.

Antike am Königsplatz (offizielle Website der Antikensammlungen und Glyptothek)