Jüdisches Museum München

Das Jüdische Museum

Das von den Saarbrücker Architekten Wandel, Hoefer und Lorch am Sankt-Jakobs-Platz im Angerviertel der Altstadt gebaute und vom Münchner Kulturreferat getragene Jüdische Museum München wurde am 22. März 2007 eröffnet. Im Untergeschoss befindet sich die Dauerausstellung »Stimmen-Orte-Zeiten«.

»Stimmen-Orte-Zeiten«

Die silberne Tora-Krone fertigte man um 1900 in Frankfurt/M für die Synagoge in Oberlauringen in Unterfranken an. Der geätzte Messing-Teller wurde um 1924 in München hergestellt.

Tora-Krone / Messing-Teller (Fotos: Juni 2024)

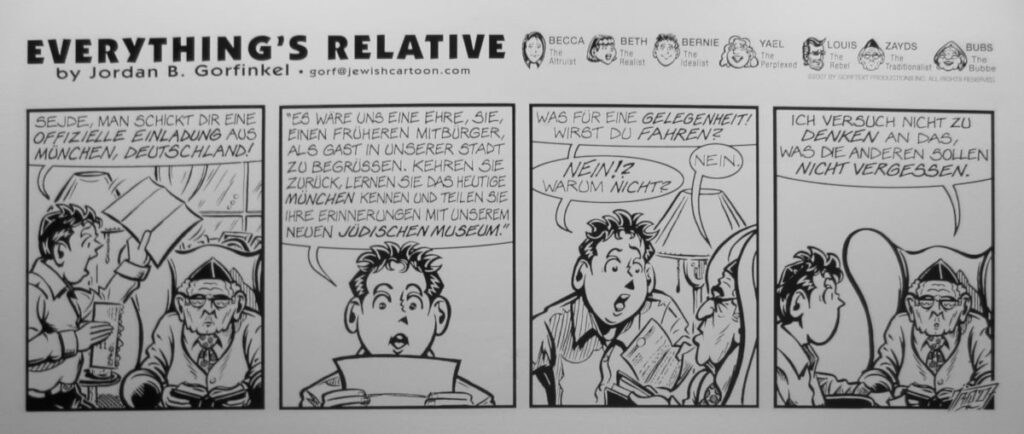

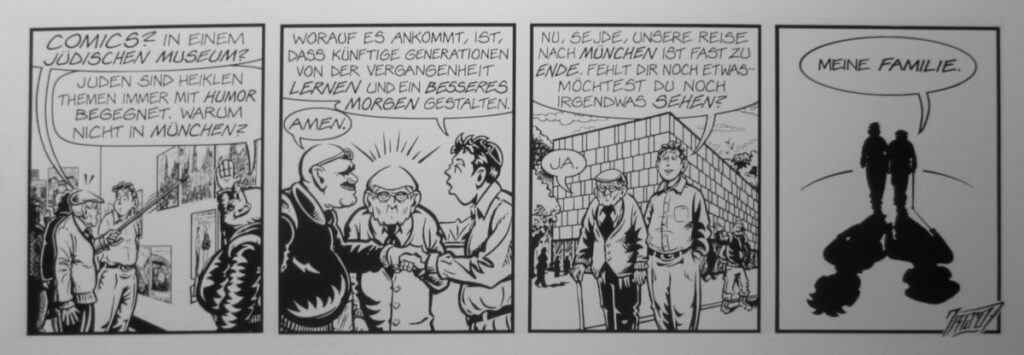

Für das Jüdische Museum zeichnete Jordan B. Gorfinkel 2005 Cartoons über den Holocaust-Überlebenden Zayde, der sich widerstrebend überreden lässt, nach München zu reisen: »Everything’s Relative«.

»Bildgeschichten. Münchner Jüdinnen und Juden im Porträt«

In der ersten und zweiten Etage des Jüdischen Museums fand vom 15. Mai 2024 bis 2. März 2025 die Sonderausstellung »Bildgeschichten. Münchner Jüdinnen und Juden im Porträt« statt.

Das Gemälde der Familie Lippschütz entstand um 1855 in Hürben. (Den Maler kennen wir nicht.) Bald darauf zog der Wein- und Hopfenhändler mit seiner Familie nach München. Abgebildet sind Mayer Lippschütz (1811 – 1891) und seine Frau Rosalia, dazu die Kinder Sigmund (*1842), Helene (*1846) und Albert (*1844).

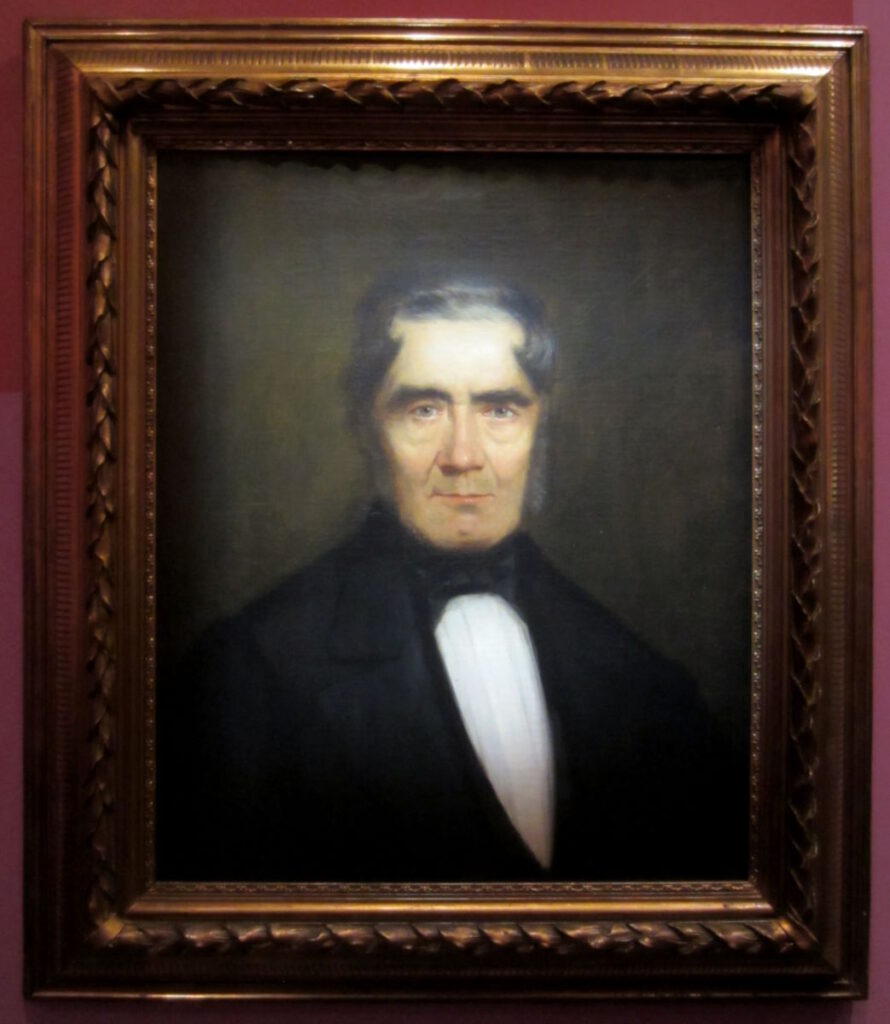

Ein unbekannter Maler porträtierte um 1855 das Ehepaar Meier W. Bernheimer (1801 – 1870) und Sarah Bernheimer (1803 – 1881). Das Porträt von Lehmann Bernheimer (1841 – 1918) malte Franz von Lenbach 1903.

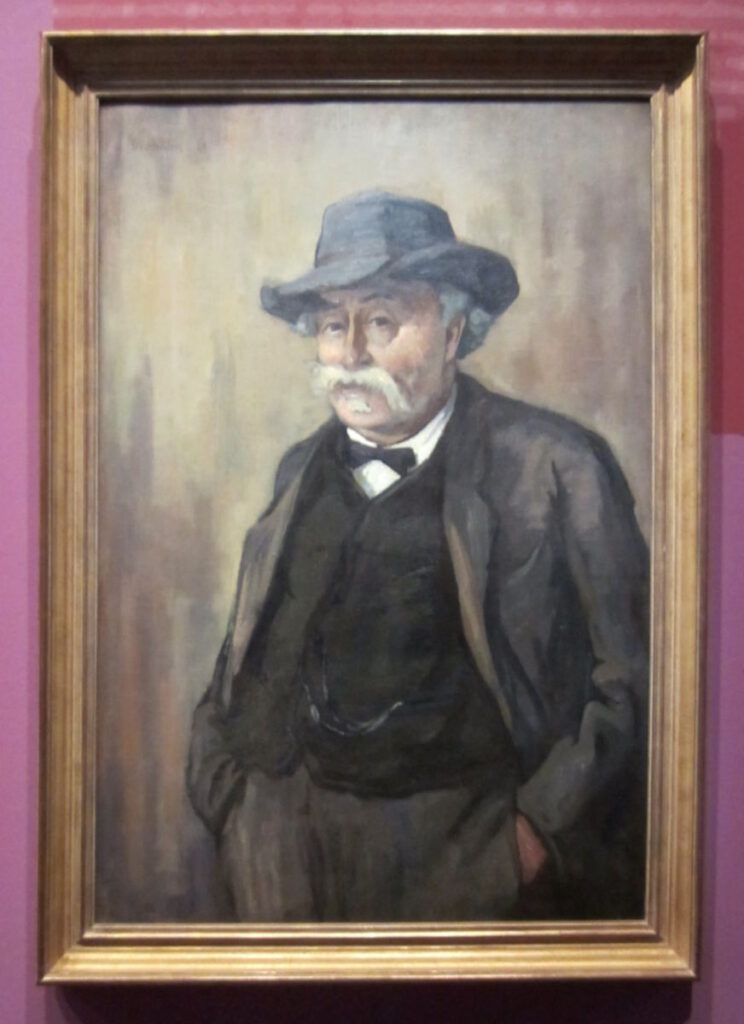

Der Bankier und Geschäftsmann Moritz Guggenheimer (1825 – 1902), dessen Vater 1825 als kleiner Textilhändler aus Harburg im Donau-Ries nach München gezogen war, wurde 1869 als erster jüdischer Münchner ins Kollegium der Gemeindebevollmächtigten (vergleichbar mit dem heutigen Stadtrat) aufgenommen und im Jahr darauf zum Vorsitzenden gewählt. Franz von Lenbach malte ihn 1899.

Joseph Schülein (1854 – 1938) kam um 1870 mit der verwitweten Mutter und den Geschwistern nach München. 1895 kaufte er mit seinem Bruder Julius die bankrotte Brauerei »Fügerbräu« in der Äußeren Wiener Straße (heute: Einsteinstraße) in Haidhausen und gründete die »Unionsbrauerei Schülein & Cie«. 1921 fusionierten die Aktienbrauereien Unionsbräu und Löwenbräu rückwirkend zum 1. Oktober 1919.

Um 1880 hatte Joseph Schülein die sieben Jahre jüngere Ida Baer (1861 – 1929) geheiratet. Das Ehepaar engagierte sich auch im sozialen Bereich: Ida Schülein organisierte während des Ersten Weltkriegs eine kostenlose Armenspeisung. Nach dem Krieg überließ Joseph Schülein einfachen Leuten 21 Grundstücke in Berg am Laim zu günstigen Konditionen für den Bau von Eigenheimen mit Gärten zur Selbstversorgung – und stiftete für die neue Siedlung auch einen Brunnen (→ Schüleinbrunnen).

Der Neffe Julius Wolfgang Schülein (1881 – 1970) porträtierte den »Bierbaron« 1929. Das Porträt von Ida Schülein wurde 1911 von Heinrich Knirr (1862 – 1944) gemalt.

Die Schauspielerin Therese Giehse (1898 – 1975) gilt neben Helene Weigel als beste und berühmteste Interpretin von Bertolt Brechts Stücken. Edith Kramer (1916 – 2014) porträtierte sie 1969. Das bei der Ausstellung »Bildgeschichten. Münchner Jüdinnen und Juden im Porträt« im Jüdischen Museum München gezeigte Gemälde gehört zum Bestand des Deutschen Theatermuseums.

Nach einer Ausbildung zur Schneiderin arbeitete Priska Sänger (1898 – 1941) 24 Jahre lang als Verkäuferin in einer Münchner Textilwarenfirma, bis diese 1938 enteignet wurde. Nach dem Tod ihres Ehemanns Ludwig Schluttenhofer wurde sie die Lebensgefährtin des Künstlers Leonhard Eckertsperger, der sie 1935 porträtierte. Ende 1941 deportierten die Nationalsozialisten Priska Schluttenhofer und ermordeten sie.

Theodor Recknagel (1865 – 1945) porträtierte 1899 Rita, die fünfjährige Tochter des Textilkaufmanns Gustav Sachs und seiner Frau Jenny. 1919 heiratete sie den Kunsthistoriker Wilhelm Runge. Die jüdische Opernsängerin wurde 1933 vom deutschen Kulturbetrieb ausgeschlossen. Seit 1927 geschieden, heiratete sie im November 1941 den zehn Jahre älteren Kaufmann und Kirchensänger Max Mayer, von dem sie wusste, dass er auf einer Deportationsliste stand. Wenige Tage danach wurde sie mit ihm nach Kaunas deportiert. Dort wurden die beiden am 25. November 1941 ermordet.

Rita Sachs, Porträt von Theodor Recknagel (Fotos: Juni 2024)

Mit freundlicher Genehmigung des Jüdischen Museums München (offizielle Website)

und des Deutschen Theatermuseums (Edith Kramer: Therese Giehse)