Deutsches Museum: Ausstellungen

Das Deutsche Museum verfügt über fünf Standorte: das Stammhaus und das Forum der Zukunft auf der Museumsinsel am Rand der Isarvorstadt, das Verkehrszentrum auf der Schwanthalerhöhe, die Flugwerft in Schleißheim, das Deutsche Museum Nürnberg und das Deutsche Museum Bonn.

Für 2025 meldete das Deutsche Museum einen Besuchsrekord: 1,69 Millionen Menschen besuchten einen der Standorte, davon 1,2 Millionen das Stammhaus auf der Museumsinsel.

Das Deutsche Museum verfügt über 125.000 Objekte. Davon kann nur ein Zehntel ausgestellt werden. Der Rest befindet sich in Depots. Ab Herbst 2026 soll nun die Georg Reisch GmbH & Co KG aus Bad Saulgau ein Zentraldepot für bis zu 55.000 Objekte in Erding-Aufhausen bauen und anschließend betreiben. Die Fertigstellung eines ersten Moduls mit 17.000 m² Fläche ist für Ende 2028 geplant. Die Bau- und Finanzierungskosten für das fünfstöckige Gebäude mit am Ende 45.000 m² Fläche will das Deutsche Museum über einen Zeitraum von 25 Jahren bezahlen. Das ursprünglich angedachte Schaudepot lässt sich zwar aus Kostengründen nicht verwirklichen, aber in der neuen Einrichtung sollen Objekte nicht nur gelagert, konserviert und restauriert, sondern auch fürs Internet digitalisiert werden.

Stammhaus auf der Museumsinsel

Im Frühjahr 1903 initiierte Oskar von Miller die Gründung eines technisch-naturwissenschaftlichen Museums in München. Die Stadt stellte dafür ein Gelände auf einer 1899 befestigten Kiesbank in der Isar – der Kohleninsel – zur Verfügung. Nach Entwürfen des Architekten Gabriel von Seidl wurde 1909 mit den Bauarbeiten begonnen, aber bei der Eröffnung des Museums am 7. Mai 1925 waren sie noch nicht abgeschlossen.

Der Ingenieur Arthur Schönberg (1874 – 1943), ein Cousin des Komponisten Arnold Schönberg, spielte im Schatten des offiziellen Gründers Oskar von Miller drei Jahrzehnte lang eine wichtige Rolle beim Auf- und Ausbau des Deutschen Museums. 1934 schloss man ihn aus, weil er Jude war. Im Februar 1943, zwei Monate nach dem Tod seiner Frau Eva, starb Arthur Schönberg im Ghetto Theresienstadt.

Das Deutsche Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik in München ist das größte naturwissenschaftlich-technische Museum der Welt. Die Exponate und Vorführungen sollen dem interessierten Laien technische und naturwissenschaftliche Zusammenhänge verständlich machen.

Von Oktober 2015 bis voraussichtlich zum 125. Jubiläum der Museumsgründung im Mai 2028 wird das Deutsche Museum auf der Museumsinsel im Rahmen einer sog. Zukunftsinitiative generalsaniert und von Grund auf modernisiert. Die Kosten werden auf 750 Millionen Euro geschätzt. Die neu konzipierten Ausstellungen im ersten Bauabschnitt wurden 2022 eröffnet. Bis die Eingangshalle am Museumshof wieder verfügbar sein wird, erfolgt der Zugang von der Corneliusbrücke aus.

Außenaufnahmen vom Deutschen Museum im Album Isarvorstadt

Seenotrettungsschiffe

1956 bis 1960 bauten die Werften Schweers in Bardenfleth und Abeking & Rasmussen in Lemwerder fünf 23,2 Meter lange, 60 Tonnen schwere Seenotrettungskreuzer einer nach Theodor Heuss benannten Klasse. Vier davon hatte die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) bestellt. Rund 30 Jahre lang waren sie im Einsatz. 1987 brachte man den Seenotrettungskreuzer, der ursprünglich den Namen »H. H. Meier« getragen hatte, dann aber auf »Theodor Heuss« umgetauft worden war, zum Deutschen Museum nach München.

Das 1987 nach dem 1702 bis 1720 amtierenden Kieler Bürgermeister getaufte Seenotrettungsboot »Asmus Bremer« wurde 25 Jahre lang von der DGzRS eingesetzt und dann 2012 ebenfalls nach München gebracht. Nachdem es zunächst in einem der Museumshöfe ausgestellt war, hat es 2022 einen Platz neben dem Seenotrettungskreuzer gefunden.

Tunnelbau (Ebene 0)

Nach Plänen des Hamburger Ingenieurs Alfred Brandt (1846 ‒ 1899) und unter seiner Leitung wurde 1898 mit dem Bau des Simplontunnels zwischen der Schweiz und Italien begonnen. Die erste Röhre war 1905 fertig. Die zweite folgte 1912 bis 1921. Mit 19,8 Kilometern war der Simplontunnel bis 1982 der längste Tunnel der Welt.

Unter Verwendung von Originalteilen fertigten die Werkstätten des Deutschen Museums 1925 ein Diorama des Baus der ersten Tunnelröhre an.

Brücken- und Wasserbau (Ebene 0)

1768 bis 1774 errichtete der Architekt und Ingenieur Jean-Rodolphe Perronet (1708 – 1794) eine steinerne Seine-Brücke bei Neuilly-sur-Seine. Sie bestand aus fünf gleichen Korbbögen mit damals enormen Spannweiten von 39 Metern und ungewöhnlich schmalen Pfeilern. Weil die Brückenbreite (14,6 m) für den aufkommenden Kfz-Verkehr nicht reichte, wurde der Pont de Neuilly 1939 abgerissen und durch eine Stahlkonstruktion ersetzt.

Das 1959 gebaute Modell im Maßstab 1:40 veranschaulicht vier Bauabschnitte vom Setzen der Fundamente 1768 bis zur Fertigstellung 1774.

Nach einem Entwurf von Carl von Ruppert wurde 1852 bis 1858 bei Offenburg eine Eisenbahnbrücke über die Kinzig mit einer Spannweite von knapp 53 Metern gebaut. Das Modell im Maßstab 1:20 entstand 1900 bis 1905 in der Technischen Hochschule Karlsruhe.

Anton von Rieppel (1852 – 1926) orientierte sich bei der Errichtung der Kaiser-Wilhelm-Brücke (Müngstener Brücke) über die Wupper an einer 1880 bis 1884 von Gustav Eiffel über dem Tal der aufgestauten Truyère gebauten stählernen Eisenbahnbrücke, dem Viaduc de Garabit. Die Bauarbeiten fanden 1894 bis 1897 statt. Die mit 107 Metern höchste Eisenbahnbrücke in Deutschland verkürzte die Strecke zwischen Remscheid und Solingen von 44 auf 8 Kilometer.

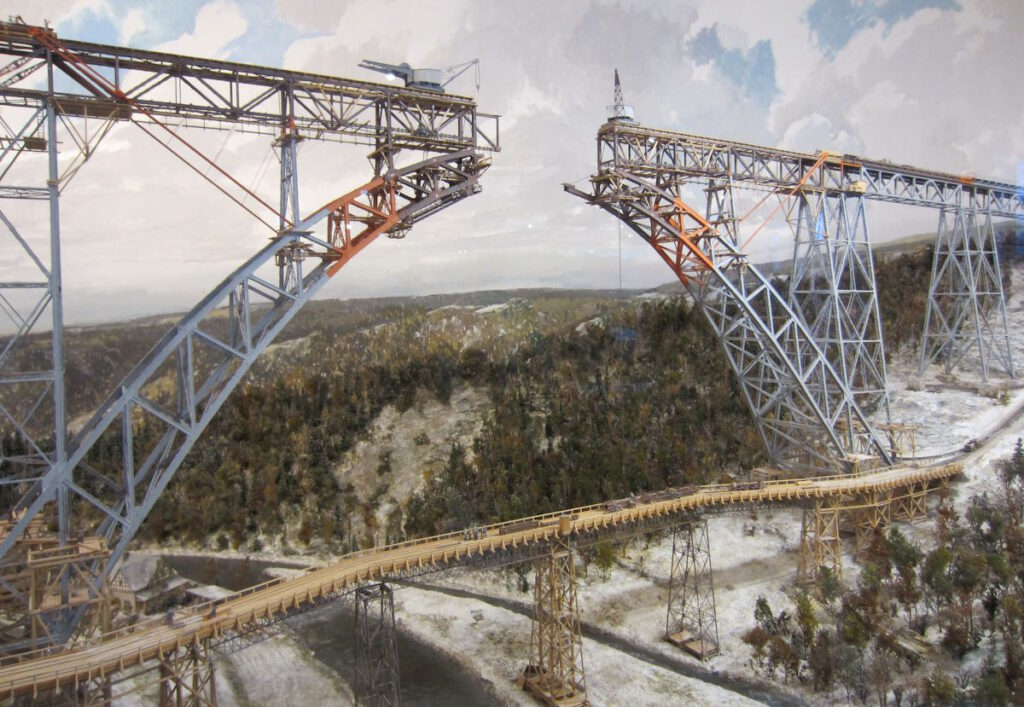

Das 1996 gebaute Diorama im Maßstab 1:100 zeigt den Freivorbau des Stahlbogens der Müngstener Brücke mit 170 Metern Spannweite.

Der 1988 bis 1994 nach einem Konzept von Michel Virlogeux gebaute Pont de Normandie verbindet Le Havre und Honfleur über die Seine hinweg. Die 23,6 m breite und 2141 m lange Schrägseilbrücke aus Stahl und Spannbeton weist mit einer 856 Meter weiten Hauptöffnung die größte Spannweite in Europa auf. Die Brücke befindet sich 59 Meter über dem Wasserspiegel. Für die Fundamente der knapp 215 Meter hoch aufragenden Pylone wurde bis zu 54 Meter tief in den Untergrund gebohrt.

Das 1998 hergestellte Modell im Maßstab 1:40 zeigt die Bauarbeiten 1993 am nördlichen Pylon.

Modelleisenbahn (Ebene 0)

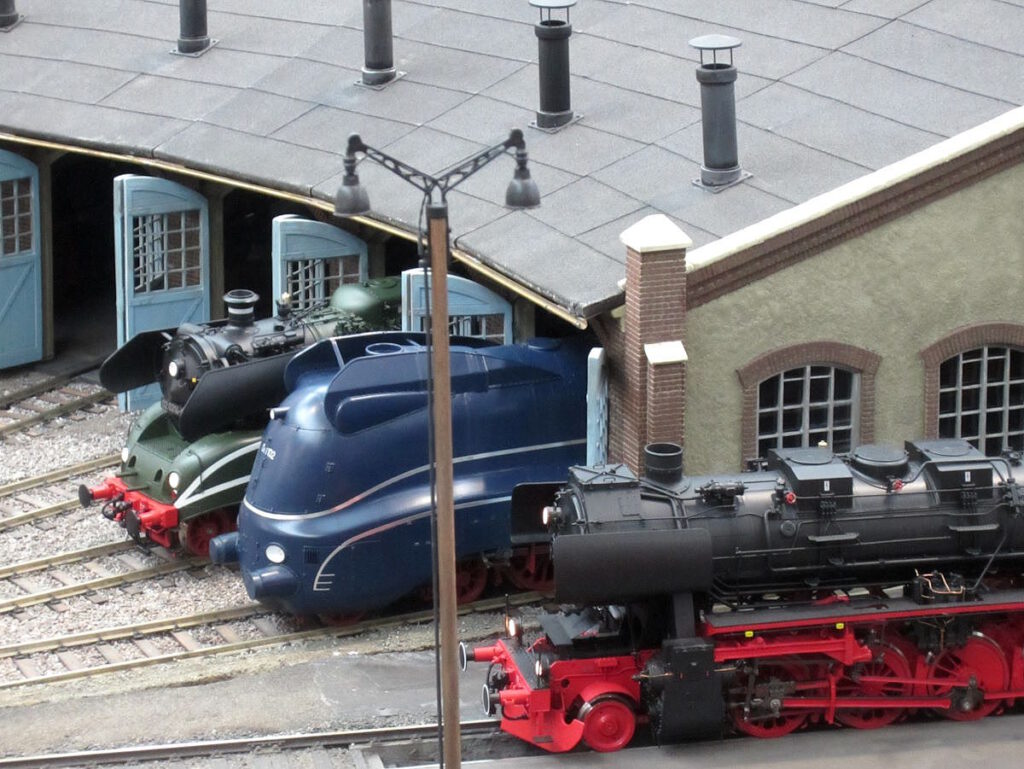

Die Modelleisenbahn im Deutschen Museum zeigt im Maßstab 1:87 das Geschehen auf Schienen und Straßen. Im Fokus ist der Fahrbetrieb der Bahn Mitte der Neunzigerjahre. Was sich bewegt, ist farbig, alles andere bewusst weiß und schablonenhaft.

Robotik (Ebene 0)

Der Begriff »Roboter« wurde 1920 mit dem SF-Drama »R.U.R.« (Rossumovi Universální Roboti) von Karel Čapek geprägt. Das tschechische Wort robota lässt sich mit Zwangsarbeit übersetzen. Heute versteht man darunter eine von Rechnern gesteuerte ortsfeste oder mobile Apparatur, die dazu dient, dem Menschen Arbeit abzunehmen.

Der griechische Erfinder Ktesibios aus Alexandria beschrieb im 3. Jahrhundert v. Chr. eine automatische Wasseruhr, die 1913 vom Nürnberger Hofuhrmacher Gustav Speckhart nachgebaut wurde. Während aus einer Figur Wasser tröpfelt (Tränen), schwimmt die andere in einem Wassergefäß und zeigt auf einer Skala die Stunde an. Um 24 Uhr lässt ein Ventil Wasser aus dem Auffangbehälter ablaufen, das über eine weitere Mechanik den Zylinder mit der Tagesanzeige weiterdreht.

Das Karlsruher Institut für Technologie entwickelte 2002 den Prototyp eines Roboters für den Haushalt. Der ARMAR-II konnte beispielsweise Gegenstände aufheben und transportieren, den Tisch decken oder die Spülmaschine ein- bzw. ausräumen.

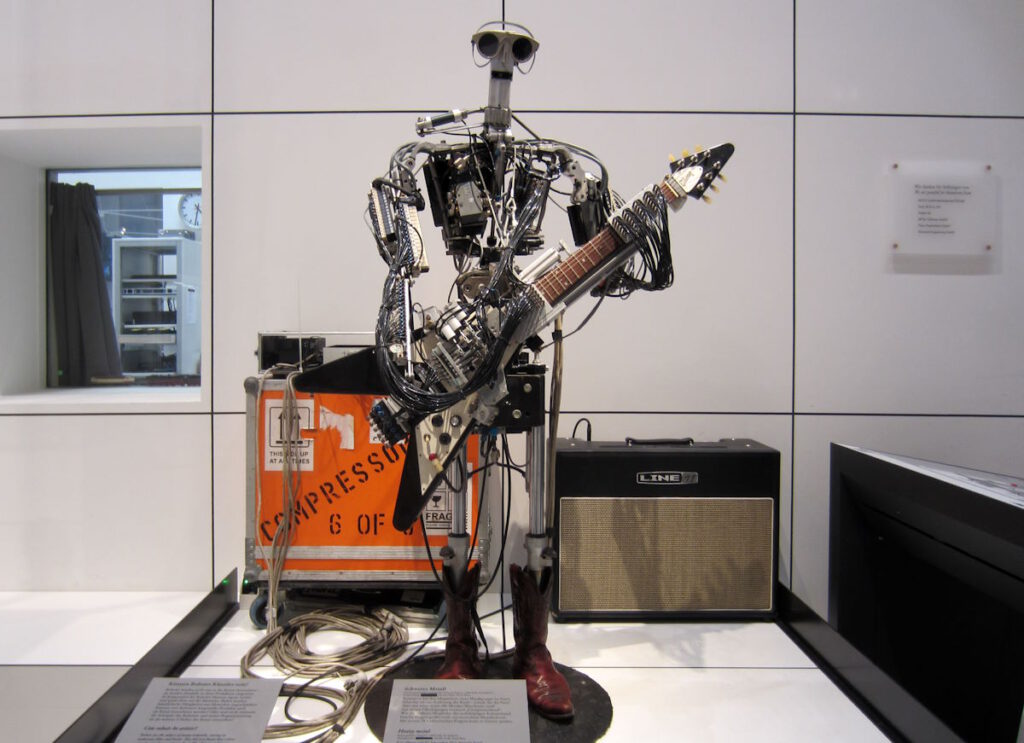

Der von Markus Kolb aus recyceltem Material gebaute Gitarrenroboter »Fingers« gehörte ursprünglich zu der 2007 bis 2012 gebauten sechsköpfigen Roboter-Band »Compressorhead«. Seit 2022 steht er im Deutschen Museum.

Der 2018 von LuxAI in Luxemburg entwickelte Therapieroboter Qtrobot wird bei der Behandlung von autistischen Kindern und Jugendlichen eingesetzt. Er wirkt beruhigend auf sie.

Energie – Motoren (Ebene 1)

Motoren transformieren die Kraft aus fossilen Brennstoffen oder nachhaltigen Quellen in Bewegungsenergie. In der Ausstellung »Energie – Motoren« zeigt das Deutsche Museum das ganze Spektrum von Antrieben: Windkraftanlagen, Gasturbinen, Verbrennungsmotoren, Wasserturbinen, Heißluftmotoren, Wellen- und Gezeitenturbinen.

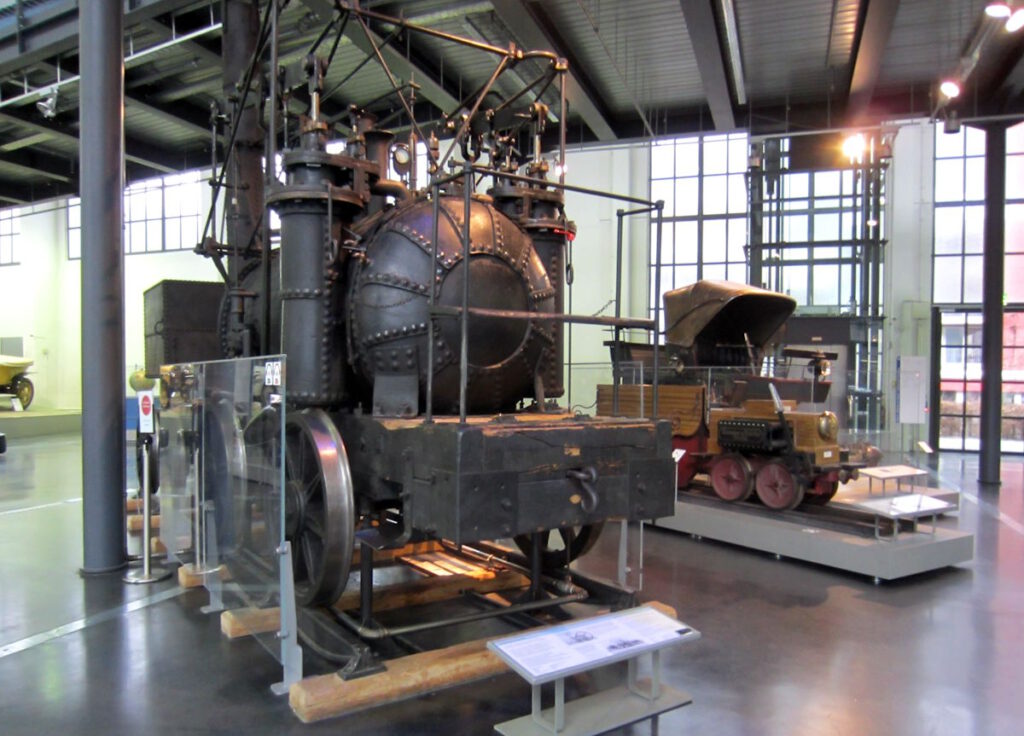

Der Ingenieur Rudolf Diesel (1858 – 1913) meldete 1892 ein Patent auf eine »neue rationelle Wärmekraftmaschine« an, das ihm ein Jahr später erteilt wurde. Der 1897 in Augsburg gebaute erste funktionsfähige Prototyp 25/40-B des Dieselmotors ist im Deutschen Museum zu sehen.

(Foto: November 2024)

Luftfahrthalle (Ebene 1)

Am 21. Mai 1925 brach der Norweger Roald Amundsen (1872 – 1928) mit sechs Begleitern in zwei Flugbooten vom Typ Dornier Wal von Spitzbergen zum Nordpol auf. 250 Kilometer vor dem Ziel mussten sie notlanden. Immerhin war vor ihnen noch niemand näher mit einem Flugzeug an den Pol herangekommen. Nur eines der beiden defekten Flugboote konnten die Männer reparieren. Bevor sie damit abheben konnten, mussten sie trotz Nahrungsmangels noch mehr als 600 Tonnen Eis und Schnee bewegen, um im Packeis eine Startpiste bauen. Am 18. Juni waren sie wieder zurück in Spitzbergen.

Das Diorama dazu wurde 1958 in den Werkstätten des Deutschen Museums hergestellt und 1983 überarbeitet.

Ab 1928 baute der Flugzeugkonstrukteur und Unternehmer Hanns Klemm (1885 – 1961) einen freitragenden Eindecker aus Holz: Klemm L 25.

Ab 1929 wurde die kunstflugtaugliche Junkers A 50 Junior als erstes Ganzmetall-Sportflugzeug in Serie hergestellt und trotz der Wirtschaftskrise in Autohäusern zum Kauf angeboten. Statt der geplante 6000 konnten jedoch nur 69 Exemplare abgesetzt werden.

Ab 1927 entwickelte das US-amerikanische Unternehmen Pratt & Whitney in East Hartford einen erfolgreichen luftgekühlten 9-Zylinder-Sternmotor, der größere Nutzlasten ermöglichte, weil die schwere Wasserkühlung entfiel. Das ausgestellte, 355 kg schwere Exemplar aus dem Jahr 1927 hat 525 PS, aber die Leistung des Motors wurde in den folgenden Jahren noch verdoppelt. Pratt & Whitney lieferte 150 Motoren nach Deutschland, von denen die meisten in den Verkehrsflugzeugen (Junkers Ju-52/3m) der Deutschen Lufthansa eingebaut wurden.

Klemm L 25, 1935, Junkers A 50 Junior, 1931 / Sternmotor Pratt & Whitney R-1690 Hornet, 1927 (Fotos: Januar 2024)

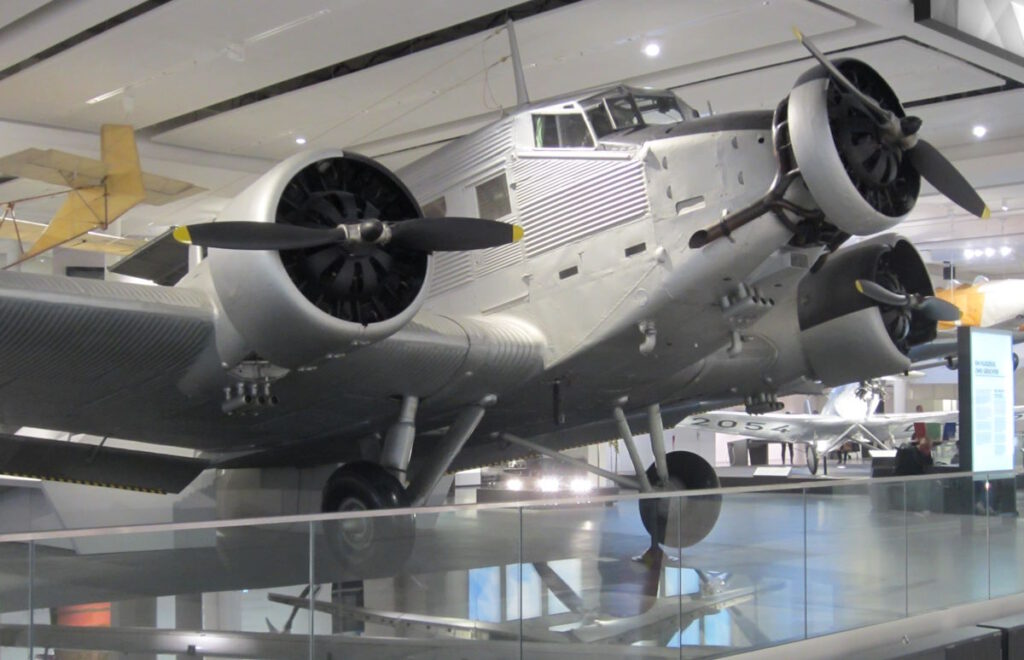

Die Junkers Ju 52 (»Tante Ju«), ein dreimotoriges Verkehrs- und Transportflugzeug des deutschen Herstellers Junkers Flugzeugwerk AG in Dessau, wurde ab 1932 produziert. Die ausgestellte Junkers Ju 52 wurde 1947 in Frankreich gebaut und vom französischen Militär in Nordafrika eingesetzt. Nach ihrem letzten Flug im September 1957 kam sie ins Deutsche Museum.

Klassische Optik (Ebene 1)

In der 2023 eingerichteten »Schatzkammer optischer Instrumente« von der Antike bis zum 20. Jahrhundert sind mehr als 200 Geräte ausgestellt, darunter zwei 300 Jahre alte Mikroskope von Antoni van Leeuwenhoek (1632 – 1723) und ein Nachbau des 1931 von Ernst Ruska und Max Knoll erfundenen Elektronenmikroskops.

Chemie (Ebene 1)

Im Deutschen Museum gibt es drei begehbare Dioramen mit Nachbauten von chemischen Laboratorien, von der Alchemie im Spätmittelalter bis zum Studentenlabor Justus von Liebigs im 19. Jahrhundert.

König Maximilian II. von Bayern persönlich lud Justus von Liebig* (1803 – 1873) nach München ein, und 1852 nahm der in Gießen berühmt gewordene Chemiker die Berufung zum Professor der Ludwig-Maximilians-Universität an. In der Nähe des Hauptbahnhofs richtete man ihm eine Wohnung mit Labor ein. Im Deutschen Museum ist der Nachbau eines chemischen Studentenlabors aus dem 19. Jahrhundert zu sehen.

*) Mehr über Justus von Liebig im Album über Denkmäler

Musikinstrumente (Ebene 1)

Das älteste Instrument der Musikausstellung des Deutschen Museums ist das 1561 von Franciscus Patavinus in Venedig gebaute 2.44 m lange Cembalo aus Ebenholz.

Beim Virginal handelt es sich um eine kleine Bauform des Cembalos. Die quer zu den Tasten gespannten Saiten werden von Federkielen (Plektren) über eine von der Klaviatur betätigte Mechanik gezupft.

Cembalo, Venedig 1561 / Virginal (Fotos: Januar 2024)

Der Wiener Komponist Carl Leopold Rölling ließ sich 1795 ein tragbares Miniklavier patentieren, das er nach Orpheus als »Orphika« bezeichnete.

Josef Stadlinger baute eine Miniorgel, bei der sich die Kurbeldrehung sowohl auf die Walze als auch auf den Blasebalg übertrug. Jeder Stift der austauschbaren Walze öffnete das Ventil einer Pfeife, und die einströmende Luft erzeugte einen Ton. Weil die Miniorgel benutzt wurde, um Zeisigen und Kanarienvögeln zum Singen zu bringen, benannte man sie nach dem französischen Wort für Zeisig (serin): »Serinette«.

Der ab 1780 in München lebende Hofklaviermacher Louis Dulcken (Johan Lodewijk Dulcken) war ein Nachfahre der berühmten flämischen Cembalobauer-Dynastie Dulcken. »Hammerklavier« ist der Oberbegriff für Tasteninstrumente, deren Saiten durch Hämmer angeschlagen zum Klingen gebracht werden. Heute bezeichnet man damit historische Instrumente, um sie von modernen Klavieren zu unterscheiden.

Der Pariser Uhrmacher Pierre-Charles Leclerc entwickelte 1837 ein Musikinstrument, das wie eine Ziehharmonika mit Blasebalg und Zungen funktionierte, aber die Form einer Gitarre hatte. Der französische Komponist Fromental Halévy schrieb für seine Oper »Guido et Ginevra« 1838 ein Melophon-Solo, aber im Konzertsaal blieb das Instrument bedeutungslos.

Die 1847 von Georg Friedrich Steinmeyer (1819 – 1901) in Oettingen gegründete Orgelbauanstalt stellte 1923 eine Konzertorgel fertig, die das Unternehmen dem 1925 eröffneten Deutschen Museum stiftete. Das Instrument gehört zu den frühen elektrisch gesteuerten Instrumenten. Richard Brendl (1875 – 1955) gestaltete das Gehäuse.

Der sog. »Orchesterkubus«, in dem 70 Musikinstrumente ausgestellt sind, gilt als Highlight der Musikabteilung im Deutschen Museum.

Ein Alt-Saxophon besteht aus mehr als 500 Einzelheiten. Die Klappenmechanik geht auf das 1832 von Theobald Böhm (1794 – 1881) für die Querflöte entwickelte System zurück.

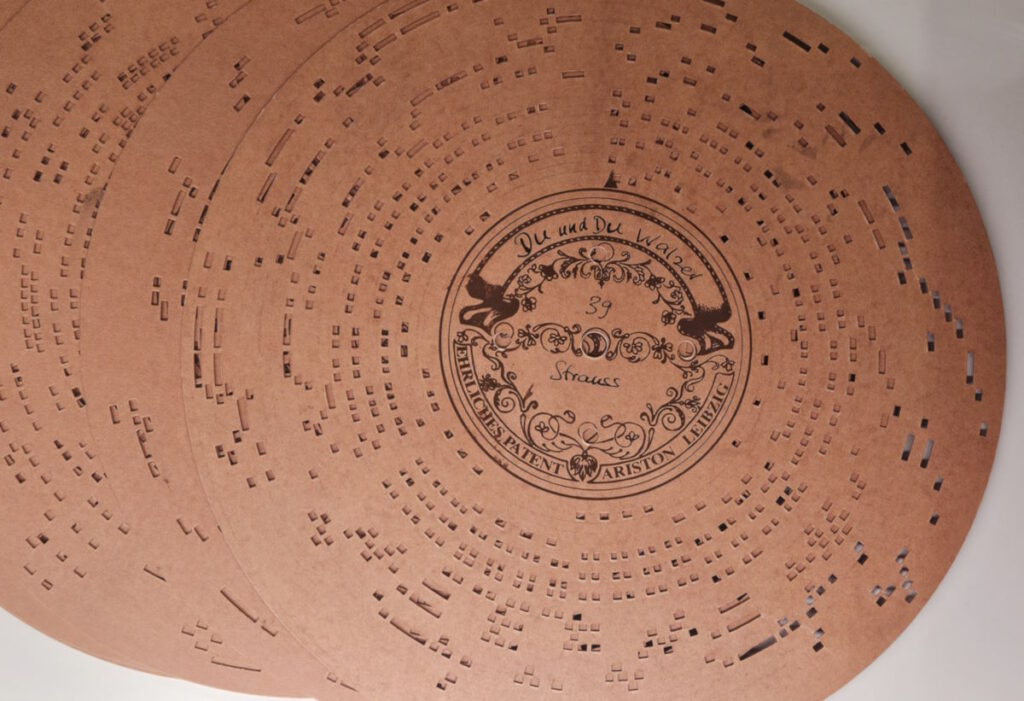

Paul Ehrlich (1849 ‒ 1925) baute in Leipzig Klaviere und konstruierte mechanische Musikinstrumente. 1882 meldete er ein Instrument an, bei dem die Programmträger erstmals frei ausgewechselt und nachgekauft werden konnten, eine Art Plattenspieler. Von dieser Organette »Ariston« verkaufte sein Unternehmen in zwölf Jahren 300.000 Exemplare und dazu sechs Millionen Platten.

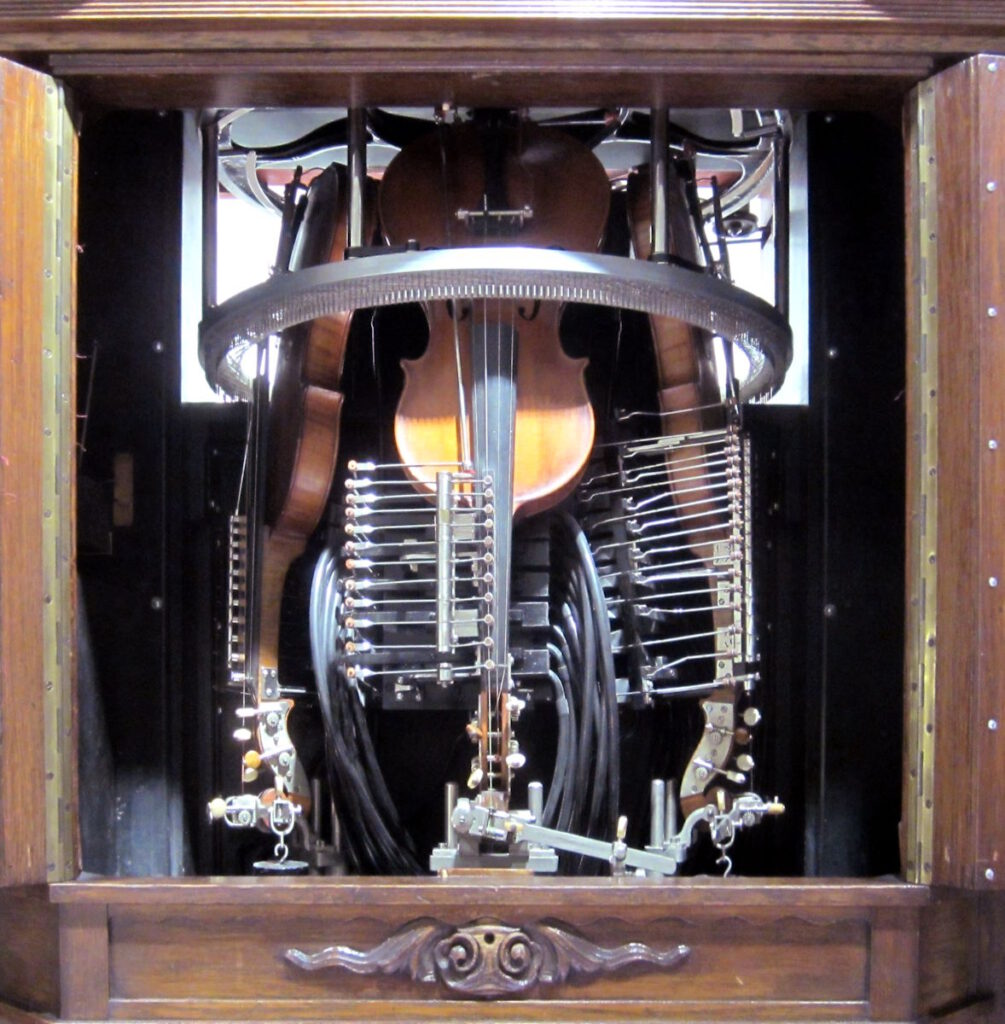

Der Musikstrumentenhersteller Ludwig Hupfeld (1864 – 1949) entwickelte nicht nur selbstspielende Klaviere (Phonola) in Konkurrenz zum Pianola, sondern vor allem auch ab 1907 die Hupfeld Phonoliszt-Violina, von der er bis 1930 etwa 3500 Exemplare absetzen konnte. Drei kopfstehende, beweglich gelagerte Geigen mit jeweils einer von balggesteuerten Fingern abgegriffenen Saite wurden automatisch über einen umlaufenden Bogen angestrichen. Die Steuerung erfolgte durch gelochte Notenrollen.

Ludwig Hupfeld trug außerdem ein sog. Weltarchiv Pianistischer Kunst zusammen: mehr als zehntausend von seinem Unternehmen hergestellte Notenrollen aus der Zeit von 1904 bis 1936.

Der Komponist Oskar Sala (1910 – 2002) entwickelte zusammen mit dem Ingenieur Friedrich Trautwein (1888 – 1956) ab 1930 eines der ersten elektronischen Musikinstrumente, also einen Vorläufer des Synthesizers: das »Trautonium« mit zwei Manualen und einer Vielzahl von Klangfarben. Mit einer Weiterentwicklung des Trautoniums richtete er in den Fünfzigerjahren in Berlin ein Studio für elektronische Musik ein und lieferte damit Tonaufnahmen für mehr als 300 Filme und Hörspiele, darunter »Die Vögel« von Alfred Hitchcock. Im Deutschen Museum ist ein Teil seiner Studioausstattung aus den Sechzigerjahren zu sehen.

Die 1926 von dem Erfinder, Ingenieur und Unternehmer Wilhelm Albrecht (1902 – 1962) in Berlin-Tempelhof gegründeten Mechanischen Werkstätten lieferten nach dem Zweiten Weltkrieg Gerätesysteme zur bildsynchronen Tonaufnahme und -bearbeitung in Film- und Fernsehstudios, darunter den Magnetton-Bandspieler »Perfoläufer«.

im HIntergrund ein Perfoläufer, Wilhelm Albrecht Mechanische Werkstätten GmbH, Berlin um 1961

Schneidetisch von Steenbeck aus Oskar Salas Studio (Fotos: 2024)

Der Ingenieur Ernst Zacharias (1924 – 2020) konstruierte ab 1954 für das 1857 von Matthias Hohner (1833 – 1902) gegründete Unternehmen in Trossingen verschiedene elektromechanische Musikinstrumente wie das Zungeninstrument Hohnerola für das Siemens-Studio für elektronische Musik, das erste programmierbare Tonstudio, das von 1956 bis 1968 erheblichen Einfluss auf die Entwicklung der elektronischen Musik, des Synthesizers und der Aufnahmetechnik hatte.

Ein Sägezahn-Generator ist ein elektronischer Signalgenerator, der eine linear ansteigende, periodisch wieder auf den Anfangswert zurückspringende Spannung erzeugt (Sägezahnschwingung). Das ausgestellte Gerät verfügt mit Kippschaltern für sieben Oktaven und einem Dutzend Hebeln für Tonstufen über 84 fein regulierbare Töne.

Ab 1960 stand im Siemens-Studio für elektronische Musik auch eine Generatorenwand mit 21 Tonerzeugern, die über eine Tastatur oder Lochstreifen angesteuert werden konnten.

Hohnerola, Matth. Hohner AG, Trossingen 1954,

Sägezahngenerator, Siemens & Halske AG, München um 1959,

Generatorenwand, Siemens & Halske AG, München um 1960

(Fotos: Januar 2024)

»Bild Schrift Codes« (Ebene 2)

Die Ausstellung »Bild Schrift Codes« beleuchtet die Themen Bild, Druck, Schrift und Kryptologie. Im Mittelpunkt steht die Erfindung des Buchdrucks durch Johannes Gutenberg. Im Umfeld stehen Druckmaschinen verschiedener Entwicklungsstufen. Ein Bereich beschäftigt sich mit der Schrift als Wissensspeicher und Kulturvermittler über zeitliche und räumliche Grenzen hinweg. Und in der Kryptologie geht es um Ver- und Entschlüsselungstechniken von der Antike bis ins Computerzeitalter.

In dem ausgestellten italienischen Stampfwerk mit Steintrog für die Papierstoffaufbereitung aus dem 16. Jahrhundert wurden Lumpen zerfasert.

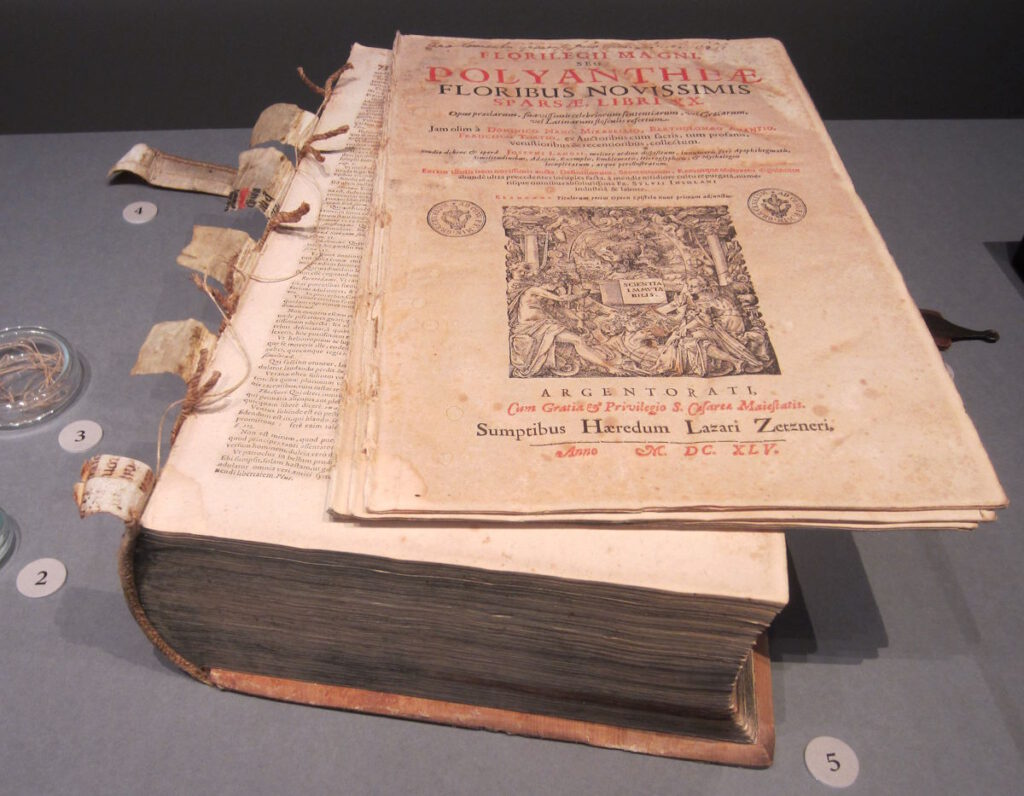

Bei der Restaurierung wird ein stark beschädigtes Buch zuerst in Einzelteile zerlegt, hier: »Florilegii Magni Seu Polyantheae Floribus Novissimis Sparsae, Libri XX«, 1621 von Zetzner in Frankfurt am Main gedruckt.

Der spätromantische Künstler Moritz von Schwind (1804 – 1871) gestaltete den Holzstich »Der gestiefelte Kater«, der 1850 in einem der »Münchener Bilderbogen« veröffentlicht wurde, die 1848 bis 1898 alle zwei Wochen vom Verlag Braun & Schneider herausgegebenen wurden.

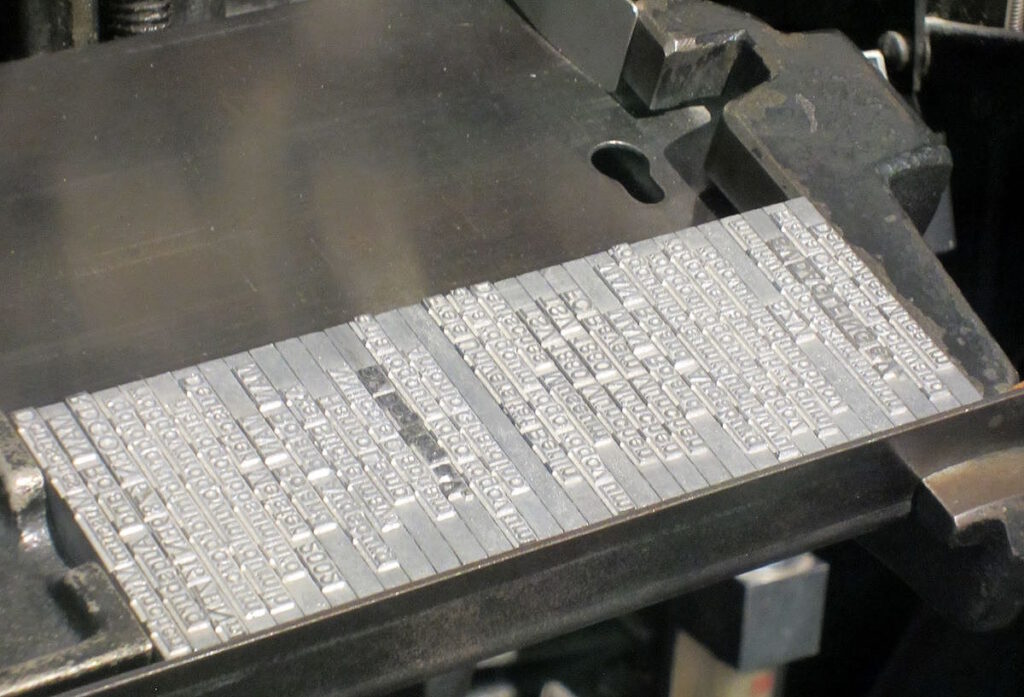

Der deutsch-amerikanische Uhrmacher Ottmar Mergenthaler (1854 – 1899) erfand 1886 die »Linotype«. Mit der Setz- und Gießmaschine wurden statt einzelner Lettern komplette Zeilen gegossen. Das machte die Arbeit deutlich schneller. Fast ein Jahrhundert lang wurde die »Linotype« verwendet. Sie steht gewissermaßen zwischen Handsatz und Desk Publishing.

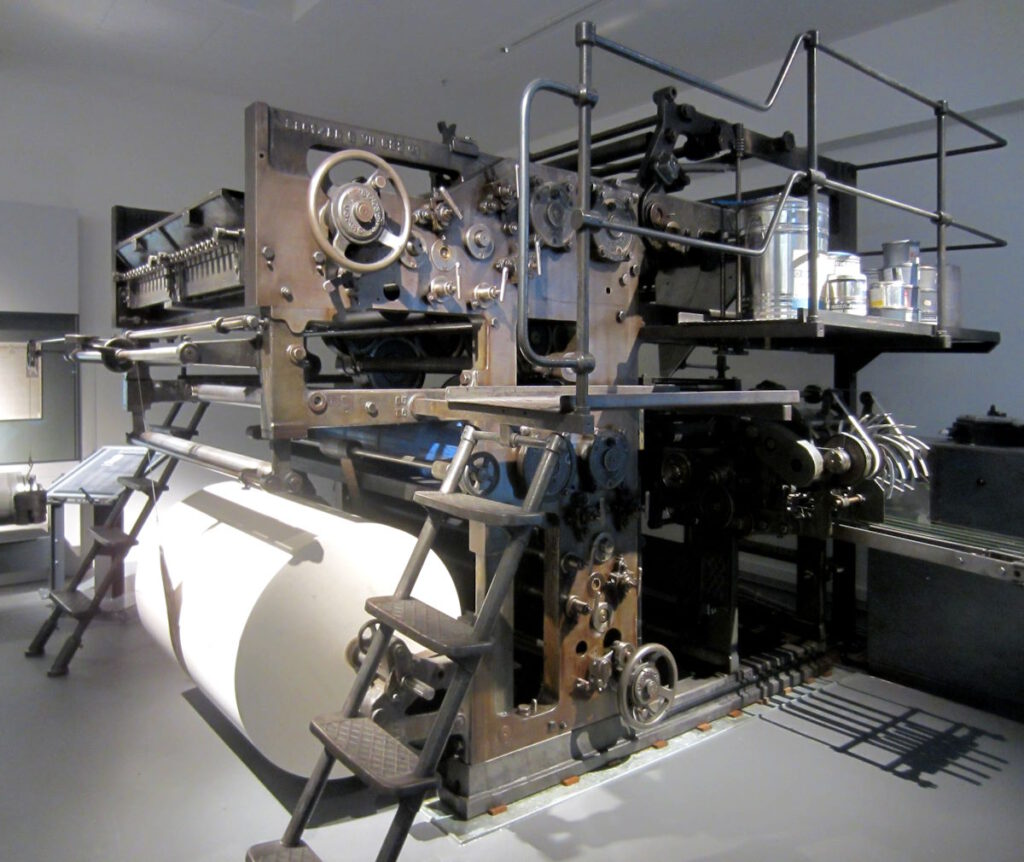

Die von der 1881 gegründeten Vogtländischen Maschinenfabrik (VOMAG) 1925 in Plauen gebaute Hochdruck-Rotationsdruckmaschine mit Falzwerk konnte pro Stunde 8000 Exemplare einer 16-seitigen einfarbigen Zeitung herstellen. Nach 60 Betriebsjahren kam die Maschine 1987 ins Deutsche Museum.

Die Kryptologie, die Wissenschaft über die Ver- und Entschlüsselung von Informationen, entstand in den Siebzigerjahren. Techniken dazu gab es schon davor, vor allem beim Militär, beispielsweise in Form von Algorithmen mit frei wählbaren und geheim gehaltenen Eingangsgrößen (Schlüssel).

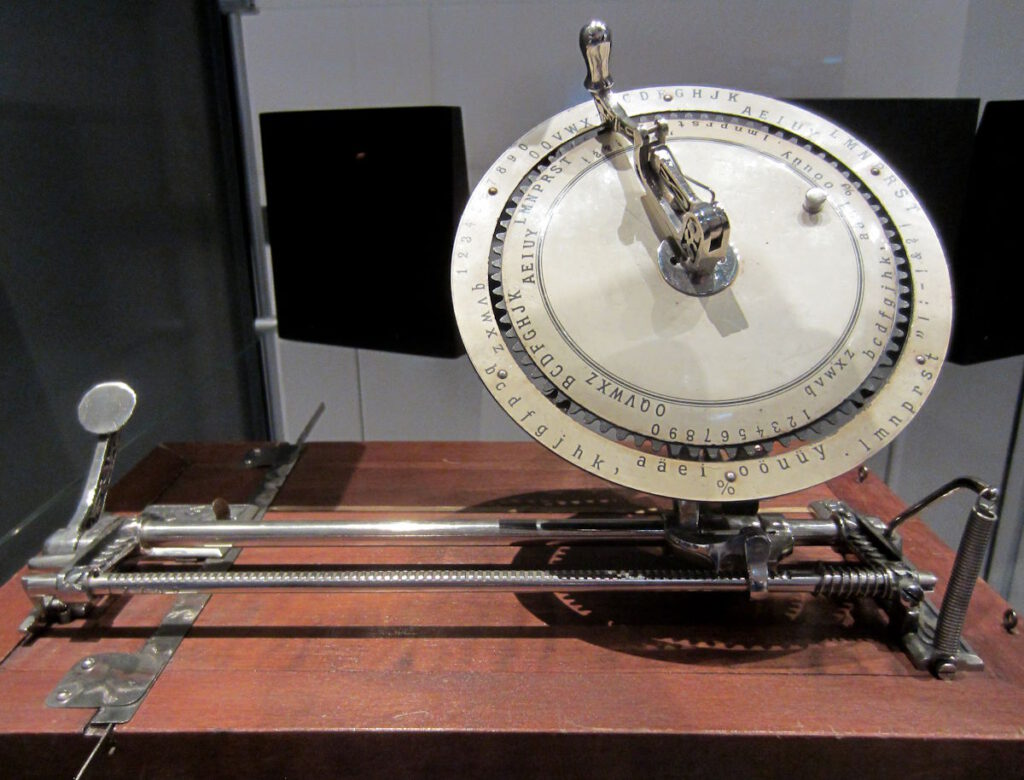

1899 erweiterte Friedrich Rehmann eine Schreibmaschine um einen zweiten Typenring, damit Texte durch Verschieben des inneren Rings verschlüsselt getippt werden konnten. Die »Geheim- und Weltschreibmaschine Diskret« gilt als älteste deutsche in Serie gebaute Chiffriermaschine, blieb jedoch wegen der ungenügenden Sicherheit und der mühsamen Bedienung bedeutungslos.

Die mechanische Chiffriermaschine »Kryha Standard« wurde um 1924 in Berlin von dem russisch-deutschen Erfinder Alexander von Kryha (1891 – 1955) konstruiert. Wie ein Uhrwerk aufgezogen, lieferte das Gerät einen Verschlüsselungsalgorithmus. Weil der allerdings im Vergleich zur Rotor-Schlüsselmaschine ENIGMA leicht zu knacken war, blieb der geschäftliche Erfolg aus.

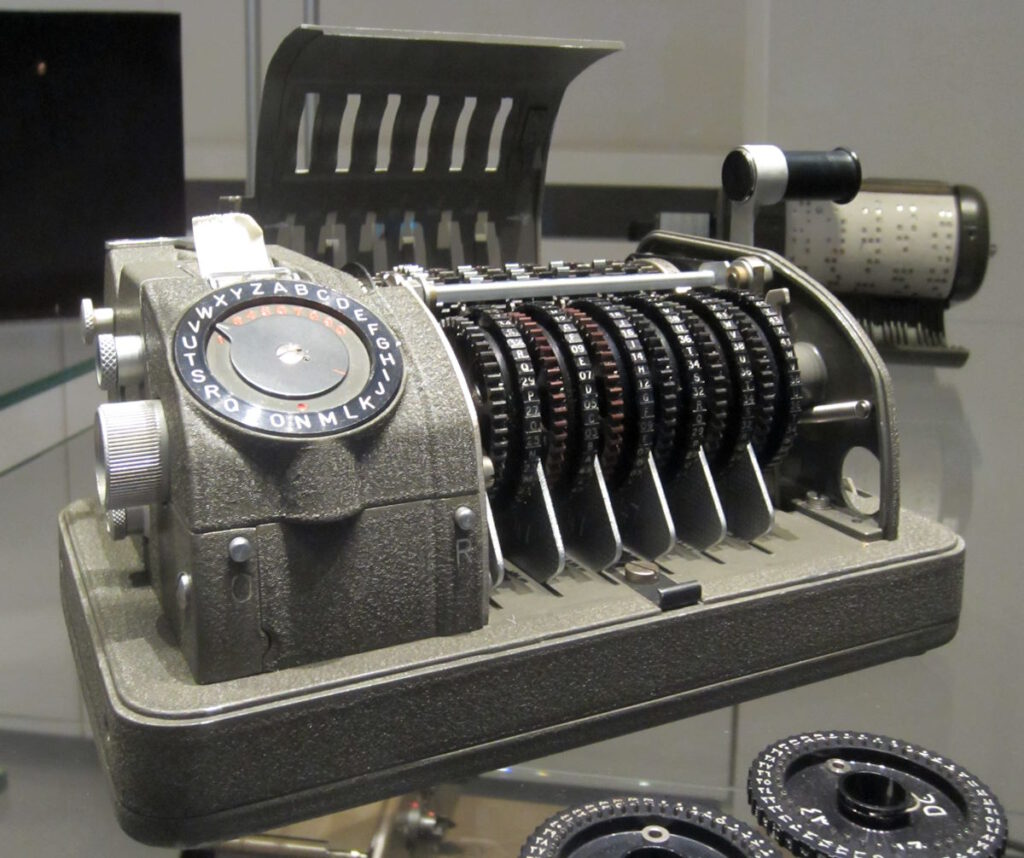

Der schwedische Unternehmer und Kryptograph Boris Hagelin (1892 – 1983) produzierte 1952 mit seiner Firma Crypto in der Schweiz die mechanische Chiffriermaschine Hagelin CX-52 Standard. Sechs aus einem Sortiment von zwölf Exemplaren zu wählende unregelmäßig gezahnte Schlüsselräder und 32 Stangen (Stangenradtechnik) ermöglichten eine hohe kombinatorische Komplexität bzw. einen sehr großen Schlüsselraum. Mit der CX-52 wurde sowohl ver- als auch entschlüsselt. Klartext bzw. Geheimcode wurden mit einem auf der linken Seite der Maschine integrierten Drucker auf einen gummierten Papierstreifen gedruckt.

Foto und Film (Ebene 2)

Die Exponate im Schaukasten zeigen die Entwicklung der Fotografie von Analog bis Digital, von der Daguerreotypie bis zur DVD.

Die 1926 in Dresden gegründete Zeiss Ikon AG war bis zum Zweiten Weltkrieg einer der bedeutendsten Kamera- und Kinoprojektorenhersteller, produzierte aber nicht nur optische Geräte, sondern auch beispielsweise Filme, Messinstrumente, Autozubehör, Schlösser und Buchungsmaschinen.

Die 1936 von dem Deutschbalten Walter Zapp in Tallinn konstruierte Minox-Kleinstbildkamera für das Filmformat 8 x 11 mm gilt als klassisches Modell einer Spionagekamera. 1938 bis 1940 produzierte VEF (Valsts elektrotehniskā fabrika) in Riga etwa 17.000 Exemplare der Serie.

Super Ikonta, Zeiss Ikon, 1933 / Minox (Fotos: Januar 2024)

Elektronik (Ebene 2)

Der Tischfernsprechapparat wurde um 1928 von der 1922 gegründeten Friedrich Merk Telefonbau AG hergestellt.

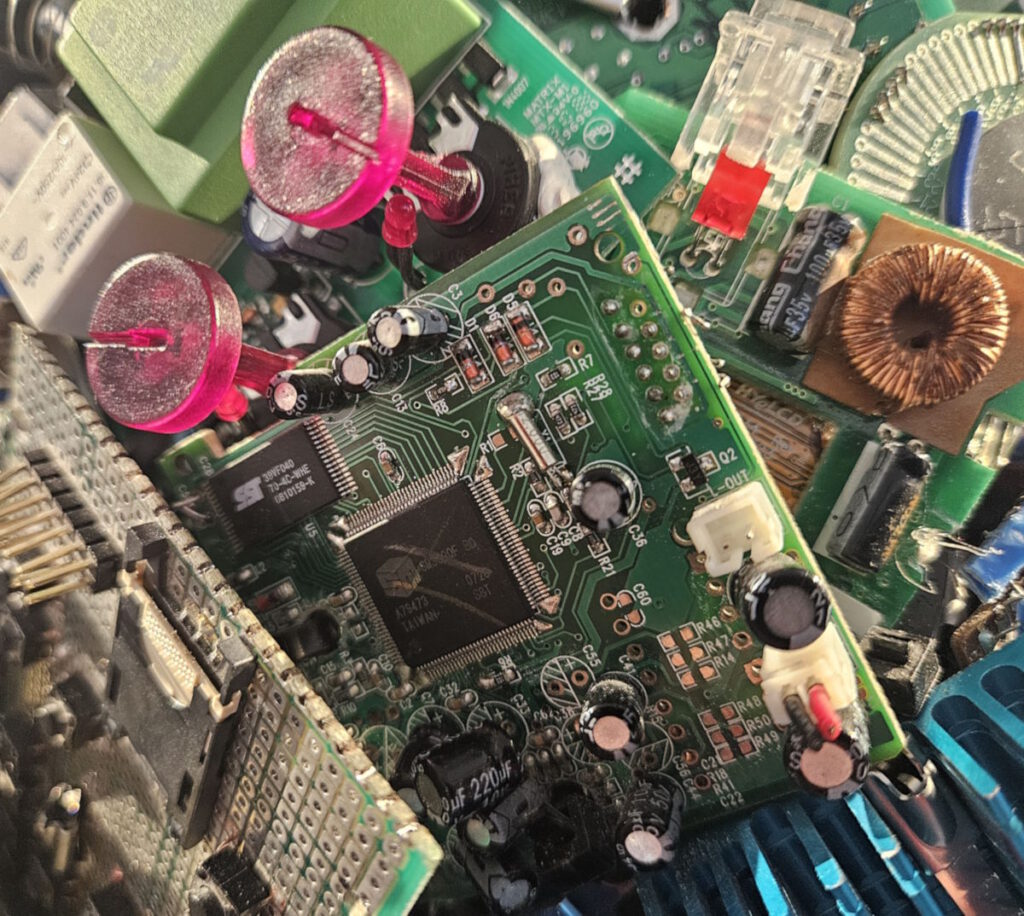

Für elektronische Bauteile wie Transistor, Kondensator und Platine gilt: Je kleiner und schneller, desto besser. Heute stecken Mikrochips in fast jedem Gerät vom Lichtschalter bis zum Herzschrittmacher, vom Auto bis zum Smartphone. Die Ausstellung im Deutschen Museum veranschaulicht die Entwicklung.

Und weil fast jedes Jahr neue Geräte auf den Markt kommen, gehören die Themen Wegwerfgesellschaft und Recycling dazu. Das veranschaulicht der »Schrotttornado«.

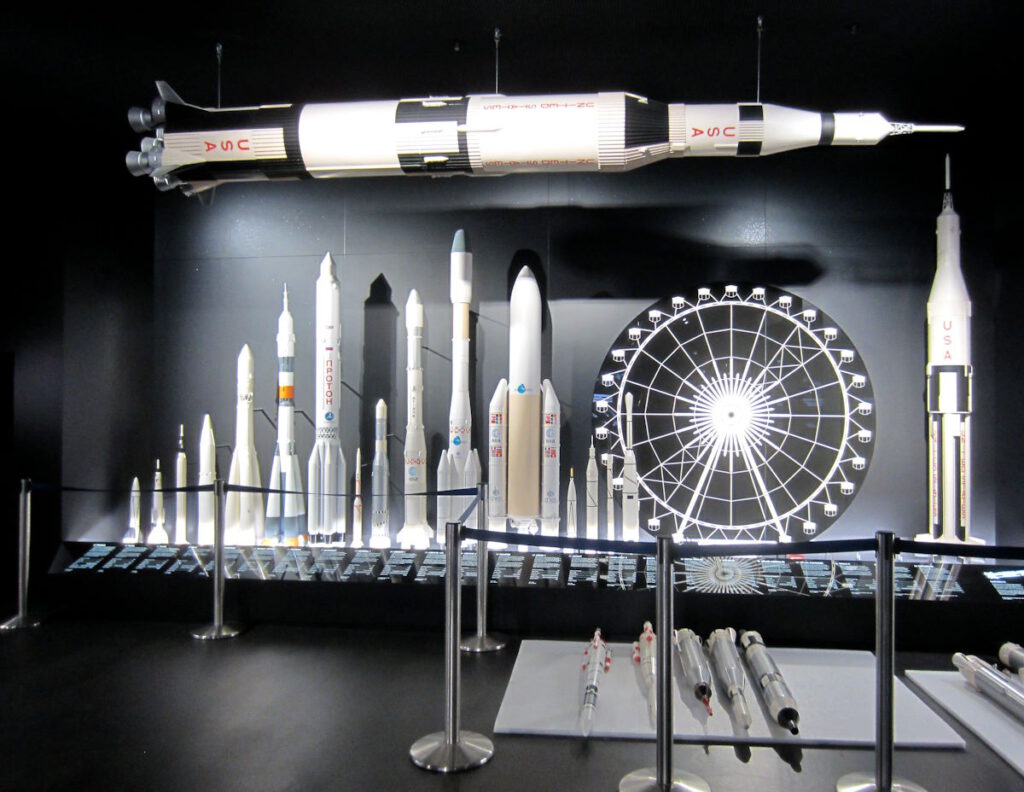

Raumfahrt (Ebene 2)

1969 betrat erstmals ein Mensch den Mond: Neil Armstrong, und seit November 2000 arbeiten Astronauten in der ab 1998 aufgebauten Internationalen Raumstation (ISS), im größten menschengemachten Objekt im All, das die Erde in 400 km Höhe alle eineinhalb Stunden einmal umkreist. Die Ausstellung veranschaulicht die Entwicklung der Raumfahrt von den Anfängen der Raketentechnik bis zu bemannten Missionen.

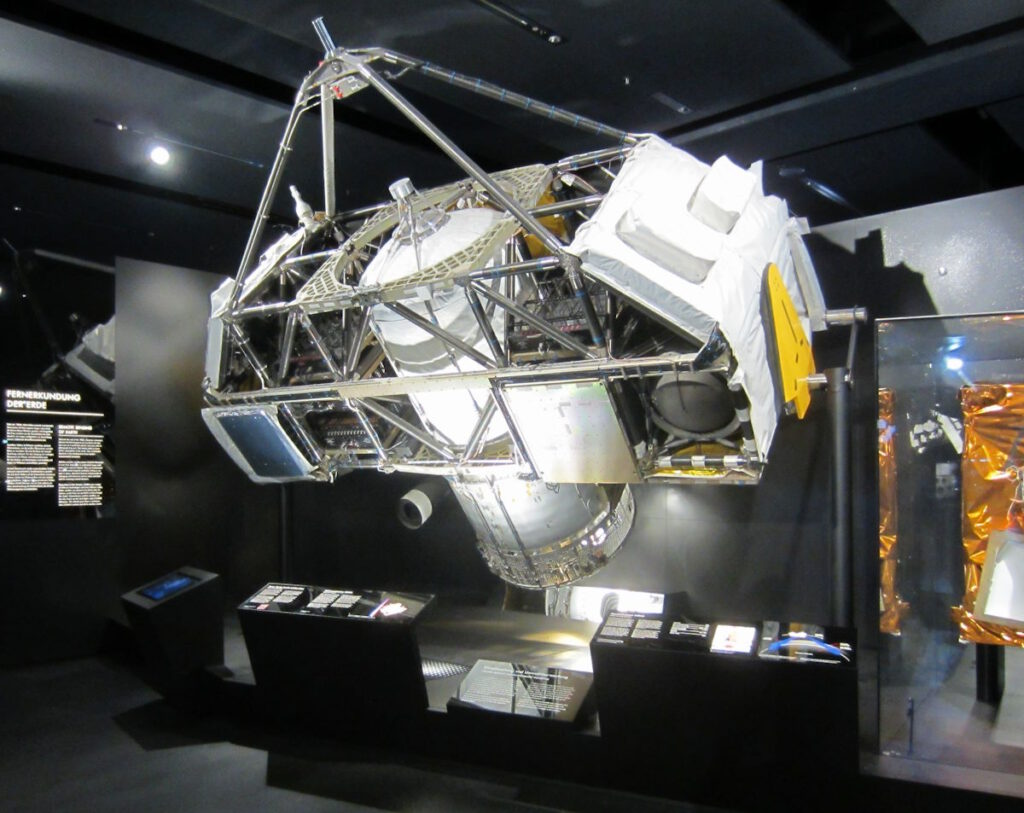

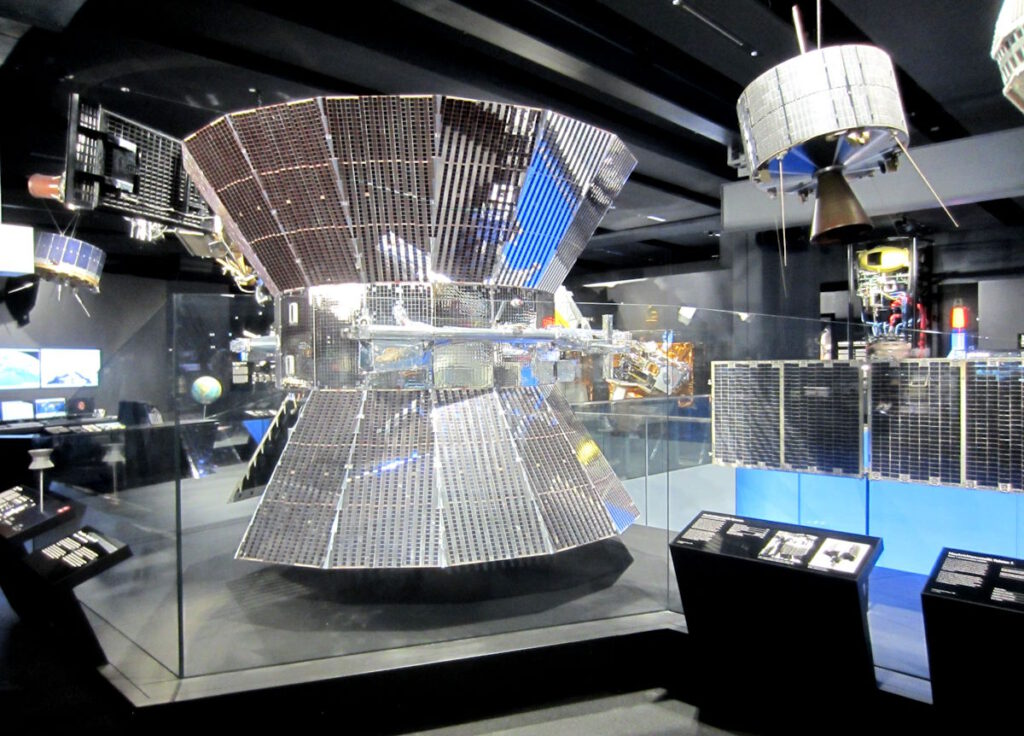

Der ausgestellte wiederverwendbare Forschungssatellit ASTRO-SPAS wurde viermal mit einem Space Shuttle ins All geschossen, zuletzt 1997. Nachdem ihn der Roboterarm des Shuttle aus der Ladebucht gehoben hatte, flog er bis zu zwei Wochen frei und wurde dann wieder vom Shuttle eingefangen. Eingebaut ist hier das 1994 und 1997 jeweils eine Woche lang eingesetzte Weltraum-Teleskop CRISTA, dessen Optik von einem Kühlbehälter mit flüssigem Helium (-260°C) umschlossen war.

Das erste Exemplar des 66 kg schweren, 1,10 m hohen Nachrichtensatelliten Syncom wurde 1963 ins All geschossen, aber erst Syncom 3 funktionierte 1964 wie vorgesehen. Über diesen Satelliten ließen sich Fernsehbilder der Olympischen Sommerspiele in Tokio nach Kalifornien übertragen.

Die Bundesrepublik Deutschland baute die beiden Helios-Raumsonden, die im Dezember 1974 bzw. Januar 1976 von Cape Canaveral aus mit Titan-Centaur-Raketen der USA ins All geschossen wurden, um den Raum zwischen Sonne und Erde zu erforschen. Überwacht wurden sie vom Radioteleskop Effelsberg und der Satellitenbodenstation Weilheim. Im Deutschen Museum ausgestellt ist der flugtaugliche Prototyp in extremer Leichtbauweise mit strahlungsreflektierender Außenhaut. Die Helios-Sonden arbeiteten wider Erwarten über zehn Jahre lang. Damit galt Helios als eines der erfolgreichsten deutsch-amerikanischen Raumfahrtprojekte.

Die 1969/70 unter Leitung des ungarischen Ingenieurs Ferenc Pavlics im Forschungsinstitut von General Motors in Santa Barbara entwickelten elektrisch betriebenen Mondfahrzeuge (Lunar Roving Vehicle) wurden 1971/72 bei den Apollo-Missionen 15, 16 und 17 eingesetzt und legten zusammen ungefähr 90 Kilometer auf dem Erdtrabanten zurück. Alle drei Exemplare blieben nach dem Einsatz auf dem Mond.

Landwirtschaft und Ernährung (Ebene 3)

Wie versuchen Hilfsorganisationen, Menschen in armen Ländern vor dem Verhungern zu retten? Was essen Menschen im All? Jedes der 45 Objekte im Lebensmittelregal steht für ein Thema aus dem Spektrum der Ernährung.

Gesundheit (Ebene 3)

Bei der historischen Apotheke handelt es sich um ein Rekonstrukt aus Mobiliar und Inventar, das 1907 bis 1918 aus verschiedenen Apotheken gesammelt, wissenschaftlich aufbereitet und 1925 aufgebaut wurde. Ein Großteil der Gegenstände in der Rokoko-Offizin stammt aus der Hofapotheke St. Emmeram in Regensburg aus dem Jahr 1736.

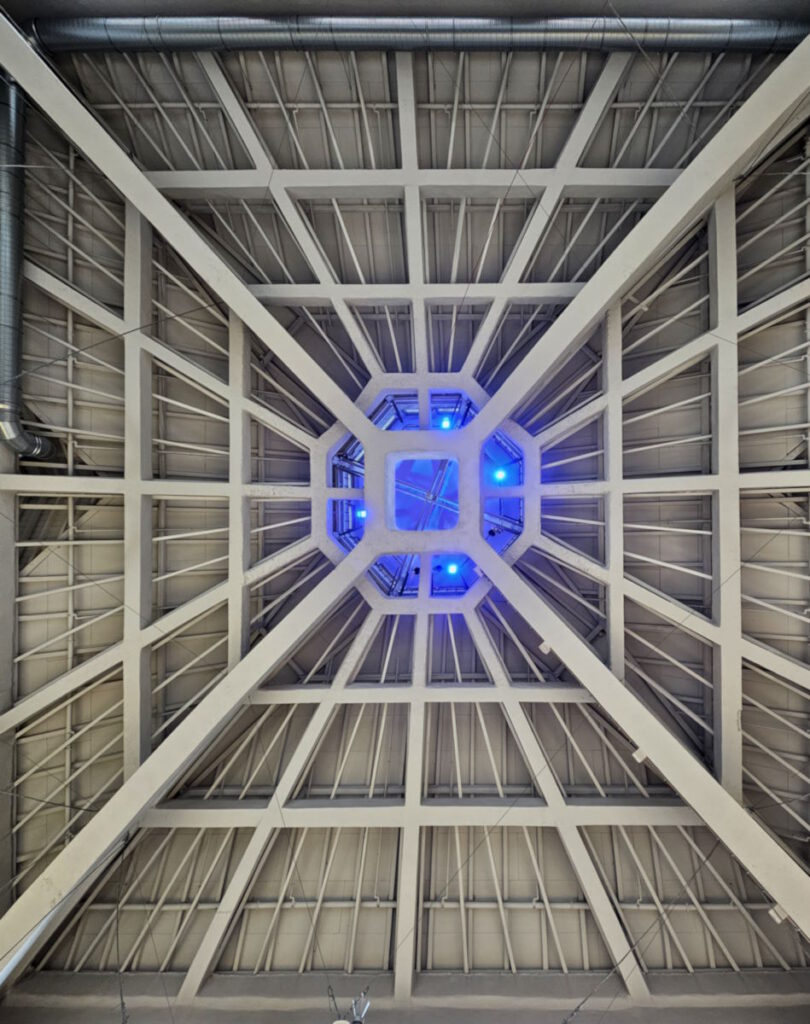

Deutsches Museum Verkehrszentrum am Bavariapark

Die drei inzwischen denkmalgeschützten Ausstellungshallen am Bavariapark auf der Theresienhöhe wurden 1907/08 nach Entwürfen von Wilhelm Bertsch (1865 – 1916) gebaut. In der als Neue Musik-Festhalle errichteten heutigen Halle I fand am 12. September 1910 die Uraufführung der 8. Sinfonie von Gustav Mahler statt. Von 1964 bis 1998 benutzte die Münchner Messe- und Ausstellungsgesellschaft die Hallen, dann zog die Messe München nach Riem. 2003 eröffnete das Deutsche Museum in Halle 3 ein Verkehrszentrum, drei Jahre später kamen die beiden anderen Hallen dazu. Die Eingangshalle entstand 2011.

Vor dem Verkehrszentrum des Deutschen Museums stehen zwei 1929 gefertigte und bis 2008 eingesetzte Lokomotiven der Bayerischen Zugspitzbahn AG: die Tallokomotive Nr. 3 und die Zahnradlokomotive Nr. 11. Die 1928 bis 1930 gebaute Zuspitzbahn verbindet Garmisch-Partenkirchen über eine knapp 19 Kilometer lange Strecke mit dem 1945 Meter höher gelegenen Schneefernerhaus. Die Tallokomotive zog bis zu sechs Waggons nach Grainau. Dort teilte man die Züge, bevor die Zahnradlokomotive den Weitertransport übernahm.

Halle 1: Stadtverkehr

Der Stadtverkehr von 1900 bis heute ist Thema der Ausstellung in Halle 1. Zu sehen sind neben Bussen, Straßenbahnen und Lokomotiven für den ÖPNV millionenfach im Individualverkehr genutzte Klein- und Mittelklassefahrzeuge.

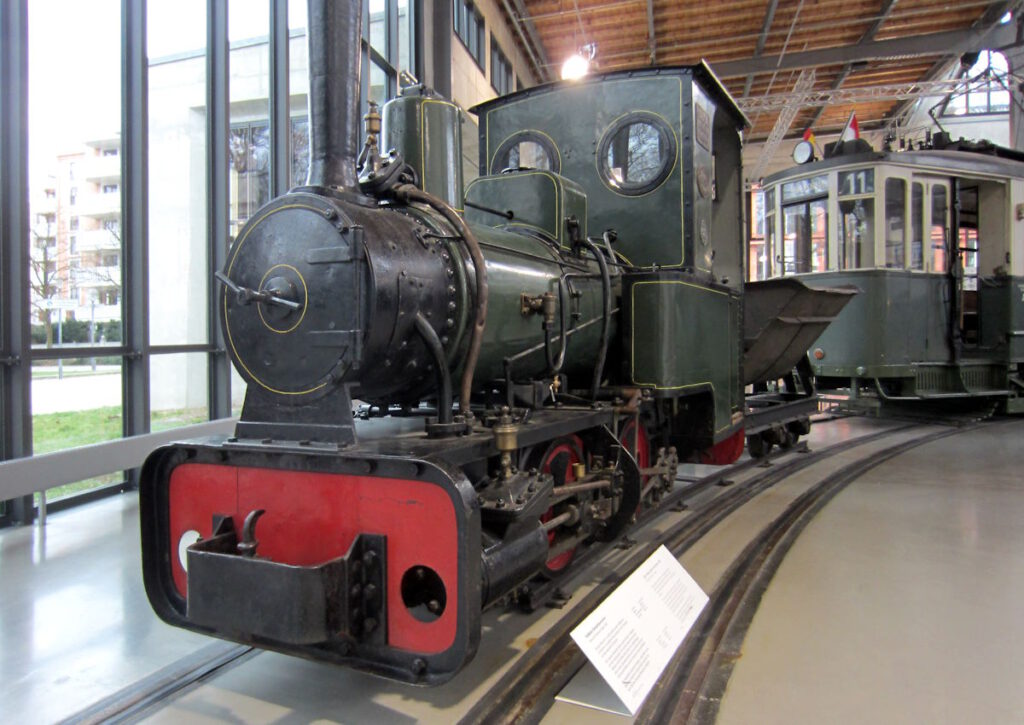

Die Personenzuglokomotive »Landwührden« wurde 1867 von Krauss & Cie in München an die Großherzoglich Oldenburgische Staatsbahn geliefert. Mit 252 PS erreichte sie eine Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h. Bis zur Ausmusterung im Jahr 1900 legte sie 860.000 Kilometer zurück. Sie zählt zu den ältesten erhaltenen Lokomotiven in Deutschland.

Die 1903 von Krauss & Companie in Kassel für das Münchner Bauunternehmen Leonhard Moll gefertigte Feldbahn-Dampflokomotive kam auch beim Bau des Deutschen Museums zum Einsatz. Sie erreichte mit 20 PS eine Höchstgeschwindigkeit von 15 km/h.

Gottlieb Daimlers Sohn Paul Daimler (1869 – 1945) konstruierte das erste deutsche Auto mit einem serienmäßigen Achtzylinder-Motor, der von dem Unternehmen in Zwickau produziert wurde, das August Horch 1904 gegründet hatte. Die Horch-Werke AG fertigte von 1927 nur noch Oberklasse-Fahrzeuge mit Achtzylindermotoren wie den zwei Tonnen schweren Horch 8 Typ 303 mit 60 PS.

Das Bugatti Coupé Typ 40 wurde 1928 von Automobiles Ettore Bugatti in Molsheim mit einer Karosserie von Widerkehr-Gangloff in Colmar produziert.

Die Hannoversche Waggonfabrik AG (Hawa) baute den Straßenbahn-Triebwagen 642 F 2.10, der von Ende der Dreißiger- bis Anfang der Siebzigerjahre in München im Einsatz war.

Im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts entstanden die ersten Fahrrad-Werkstätten. Anfangs arbeiteten dort Schmiede und Schlosser, dann entstand der Berufszweig Zweiradmechaniker.

Von 1955 bis 1962 lieferte BMW knapp 160.000 Exemplare des Zweisitzers Isetta mit Fronteinstieg aus.

Der 1953 von dem Flugzeugingenieur Fritz Fend konstruierte und dann in Regensburg produzierte Kabinenroller (»Schneewittchensarg«) Messerschmitt KR 175 wurde von 1954 bis 1964 mehr als 50.000-mal verkauft.

280.000 Exemplare des »Goggomobils« – Glas T 250 – wurden 1954 bis 1969 verkauft. BMW übernahm 1966 den Hersteller, die Hans Glas Isaria Vertriebs KG.

Jørgen Skafte Rasmussen ließ 1930 vom Audi-Konstruktionsbüro in Zwickau einen der ersten Pkws mit Frontantrieb entwickeln. So entstand der im Deutschen Museum ausgestellte Roadster DKW F1.

Den 1954 von Egon Brütsch konzipierten Kleinstwagen »Spatz« mit selbsttragender Kunststoffkarosserie entwickelte Hans Ledwinka im Auftrag von Harald Friedrich 1956 zum Roadster Victoria 250, von dem allerdings bis 1958 nur 1588 Exemplare verkauft werden konnten.

Aus einem Google-Projekt für autonomes Fahren (Google Driverless Car) ging 2014 der Prototyp »Firefly« hervor, der dann von dem 2016 in Mountain View/Kalifornien gegründeten, nach der Chefingenieurin Jaime Waydo benannten Alphabet-Tochterunternehmen gebaut wurde. Im Dachaufsatz des elektrisch betriebenen Fahrzeugs befinden sich Radar, Lidar, Kameras und Mikrofone für eine 360-Grad-Erfassung der Umgebung.

Halle 2: Reisen

Die Ausstellung in Halle 2 veranschaulicht die Geschichte des Reisens über Land mit Verkehrsmitteln von der Kutsche bis zum ICE.

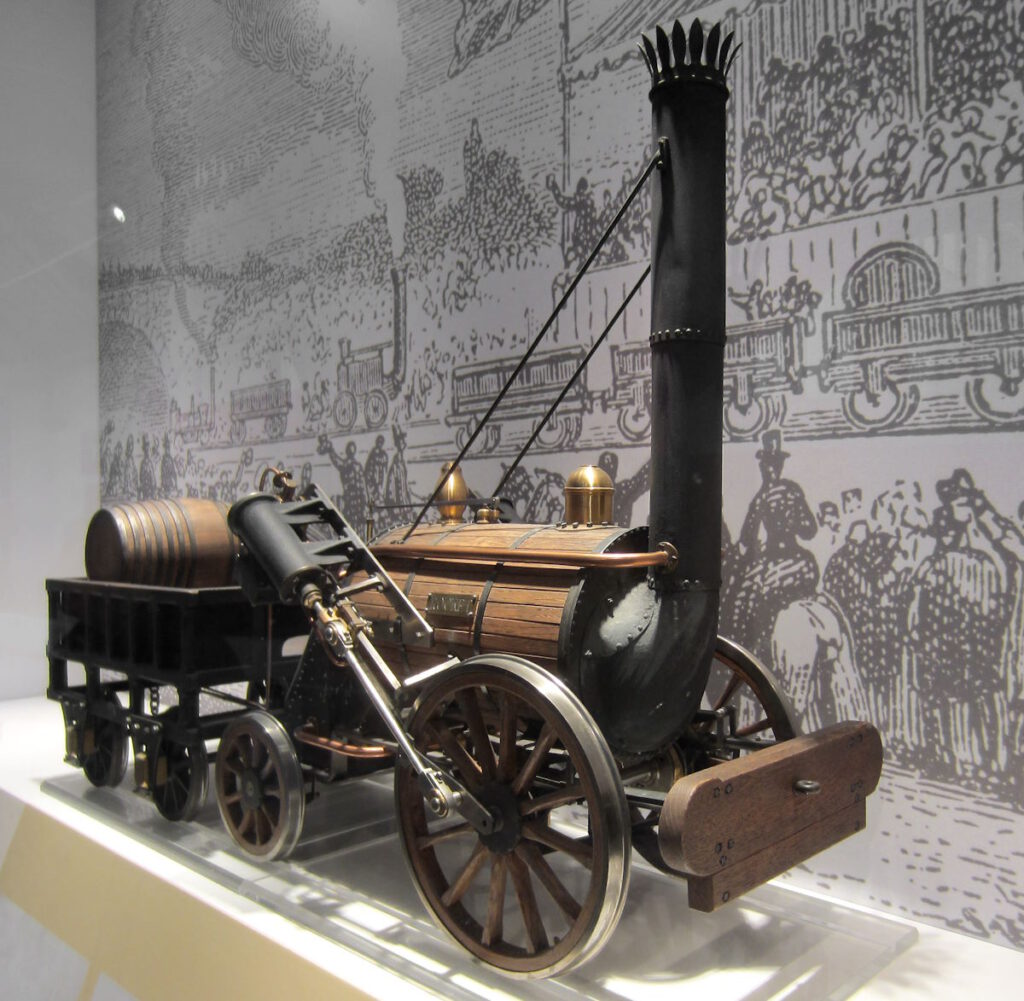

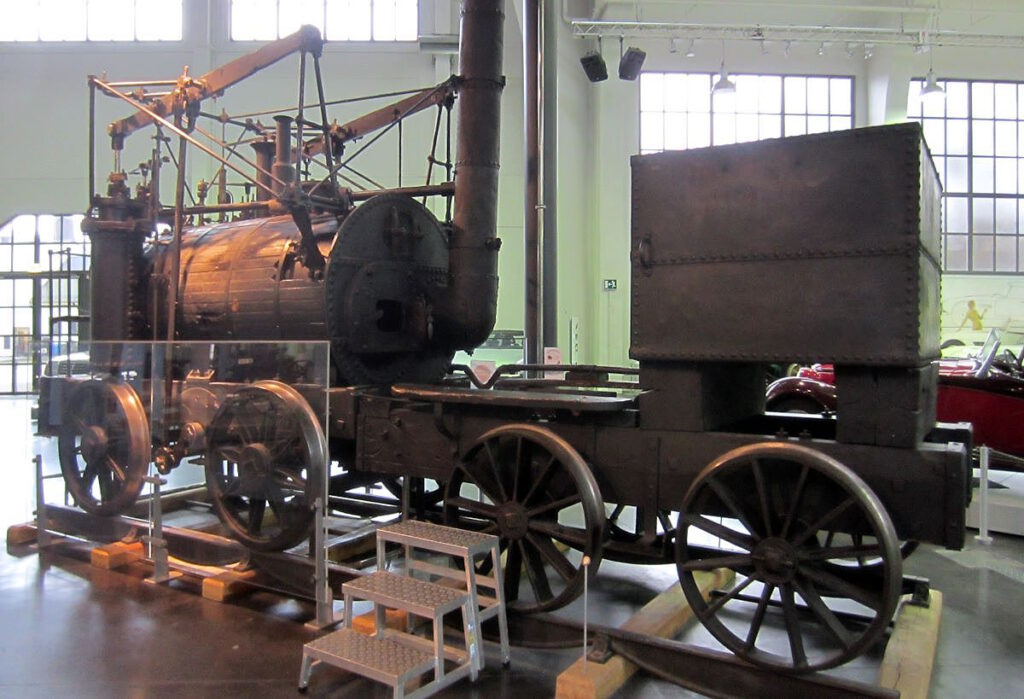

Die Ingenieure George und Robert Stephenson (1781 – 1848; 1803 – 1859) bauten 1829 in Newcastle für das anlässlich der geplanten Eisenbahnstrecke zwischen Liverpool und Manchester ausgeschriebene Lokomotiven-Rennen von Rainhill die Dampflokomotive »Rocket« mit 12 PS, die eine Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h erreichte und den Wettbewerb im Oktober 1829 gewann.

Neben der von 1908 bis 1931 von J. A. Maffei in München produzierten Schnellzuglokomotive S 3/6 mit 1770 PS steht ein ab 1982 entwickelter ICE-V (Versuchszug), der von 1985 bis 1998 als ICE (Inter-City-Experimental) mit 11.400 PS im Einsatz war.

Modell der »Rocket« / ICE, 1982 / Lokomotive S 3/6 3634, 1912 (Fotos: 2023)

Das Hochrad aus Holz und Schmiedeeisen wurde zwischen 1870 und 1880 von einem Handwerksbetrieb in München hergestellt.

Ab 1900 produzierten die Adler-Werke in Frankfurt am Main einen leichten Touren- und Geschäftswagen mit Kardanwelle und vis-à-vis angeordneten Sitzen. Der 1-Zylinder-Motor von De Dion-Bouton mit 4,5 PS ermöglichte eine Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h.

Die Daimler-Motoren-Gesellschaft in Cannstadt stellte 1901 den Rennwagen Mercedes »Simplex« vor und stellte davon bis 1910 verschiedene Modelle her.

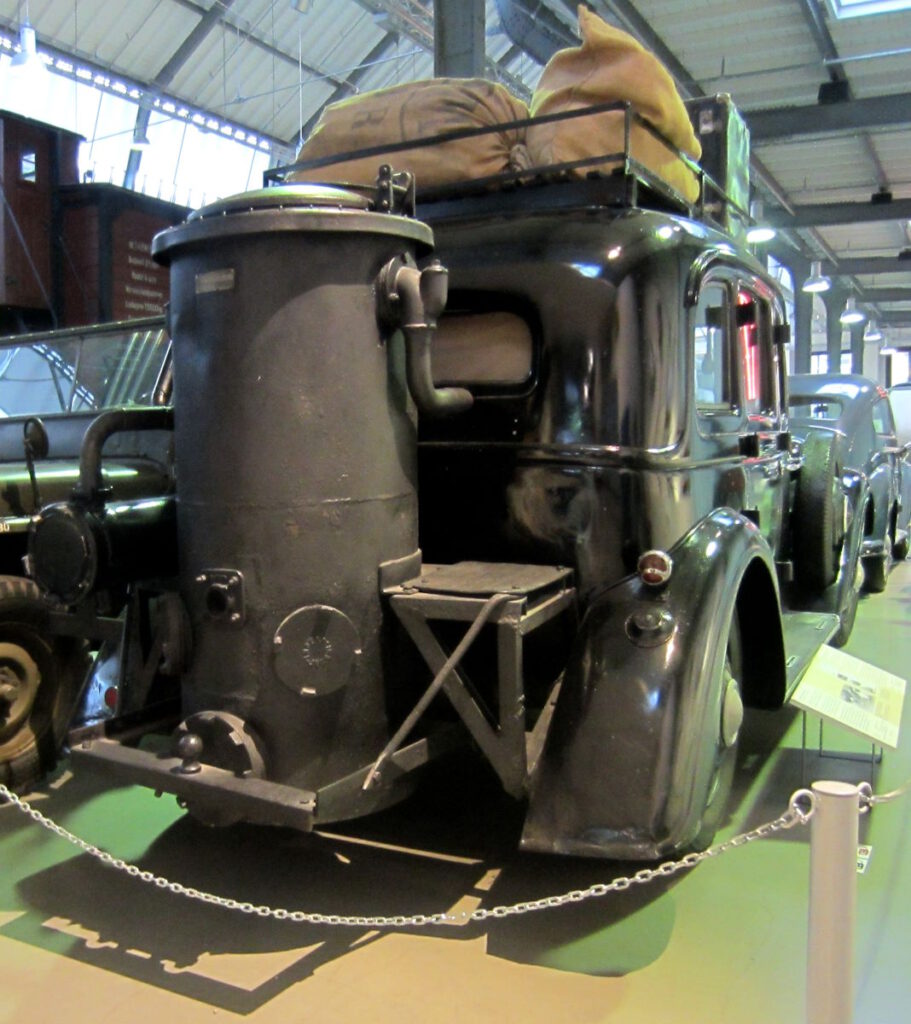

Die 1938 von den Adlerwerken in Frankfurt am Main hergestellte Limousine Adler Diplomat 3 GS mit einer Karosserie von Karmann wurde 1941 mit einem Holzgasgenerator von Georges Imbert umgerüstet, weil Benzin wegen des Kriegs knapp war. Der Wagen verbrauchte statt 1 Liter Benzin ungefähr 3 Kilogramm Holz, das zu Holzkohle verschwelt wurde. Georges Imbert, der 1921 seinen ersten Holzkohle-Gasgenerator konstruiert hatte, war 1923 von der französischen Regierung mit der Weiterentwicklung beauftragt worden. 1930 gründete Georges Imbert im Saarland die »Gesellschaft der Imbert-Gasgeneratoren«.

Ab 1946 wurde der VW-»Käfer« in Standard- und ab 1949 in Export-Ausführung ausgeliefert. Bis zum Produktionsende in Mexiko im Jahr 2003 liefen mehr als 22 Millionen Exemplare vom Band. Die erste Modellreihe erkennt man am geteilten Heckfenster und den Winkern als Fahrrichtungsanzeigern.

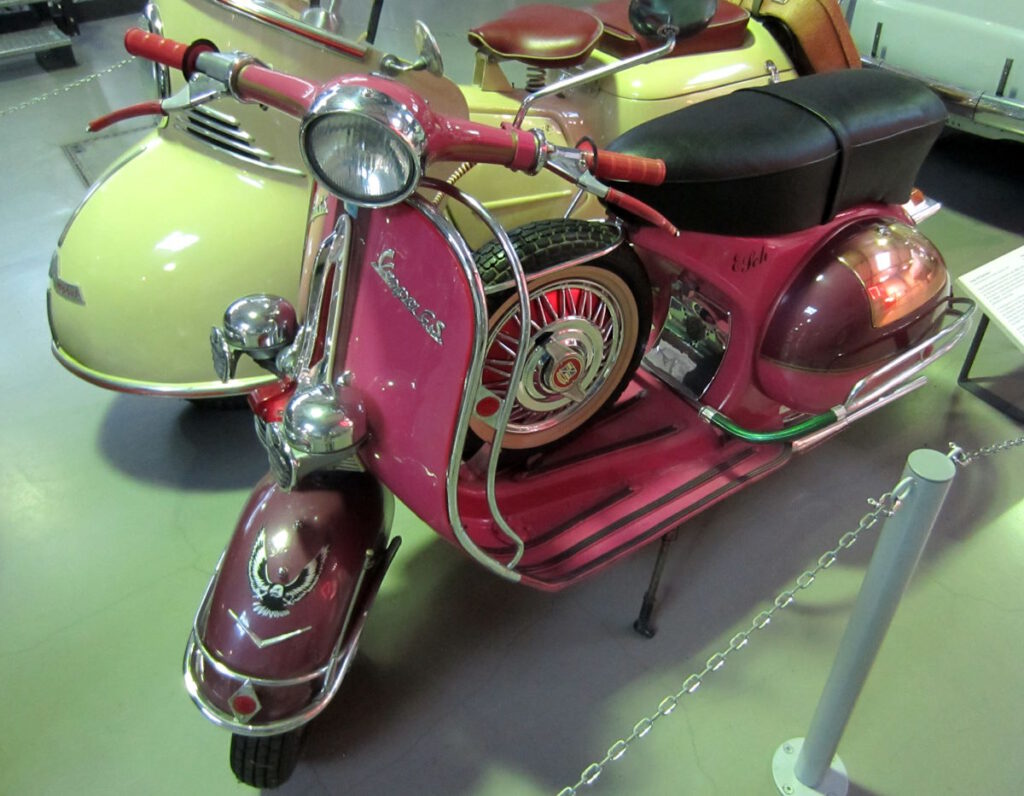

Von 1955 bis 1957 produzierte das Unternehmen Messerschmidt in Augsburg mit einer Lizenz des italienischen Fahrzeugherstellers Piaggio in Pontedera Vespa-Motorroller für den deutschen Markt. Beim ausgestellten Modell befand sich das Reserverad zwischen den Beinen des Fahrers bzw. der Fahrerin.

Von 1940 bis 1964 bot General Motors die Marke Cadillac an, so auch den ausgestellten 1959 in Detroit hergestelten Cadillac Series 62 Sedan, eine Reiselimousine mit 8-Zylinder-V-Motor, Servolenkung, Automatikgetriebe und Bremskraftverstärker. Markant sind vor allem die Heckenflossen des mit viel Chrom verzierten »Straßenkreuzers«.

Halle 3: Mobilität und Technik

Die Ausstellung in Halle 3 beschäftigt sich mit dem menschlichen Bewegungsdrang, vom Ski- und Schlittschuhlaufen bis zum Rad- und Motorsport.

Karl Freiherr von Drais (1785 – 1851) erfand 1817 eine Laufmaschine (»Draisine«). Die im Deutschen Museum ausgestellte Drachenkopf-Draisine wurde um 1825 vermutlich in Paris hergestellt.

Die 1814 von dem englischen Grubendirektor William Hedley (1779 – 1843) in Zusammenarbeit mit Timothy Hackworth (1786 – 1850) in Wylam upon Tyne (Northumberland) gebaute Dampflokomotive »Puffing Billy« gilt als erste gebrauchsfähige Dampflokomotive. Bis 1862 wurde sie in der Kohlengrube eingesetzt. Ohne Tender wog sie 9,2 Tonnen. Die Leistung betrug 25 PS.

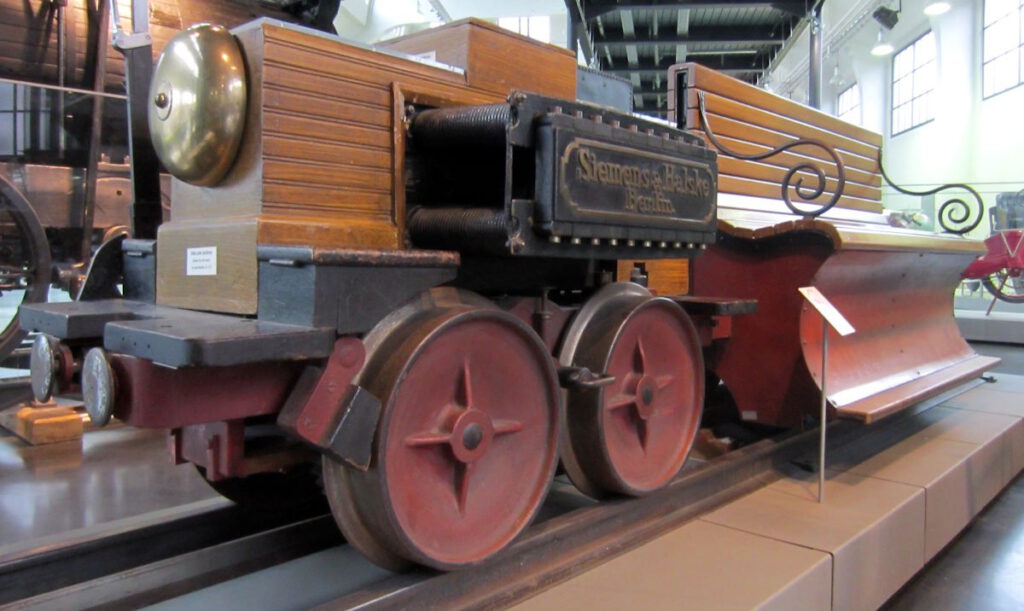

Als Demonstrationsobjekt für die Berliner Gewerbeausstellung auf dem ULAP-Gelände am Lehrter Bahnhof baute Siemens & Halske 1879 die erste elektrische Lokomotive mit einem Gleichstrommotor. Sie befuhr eine 300 Meter lange Strecke.

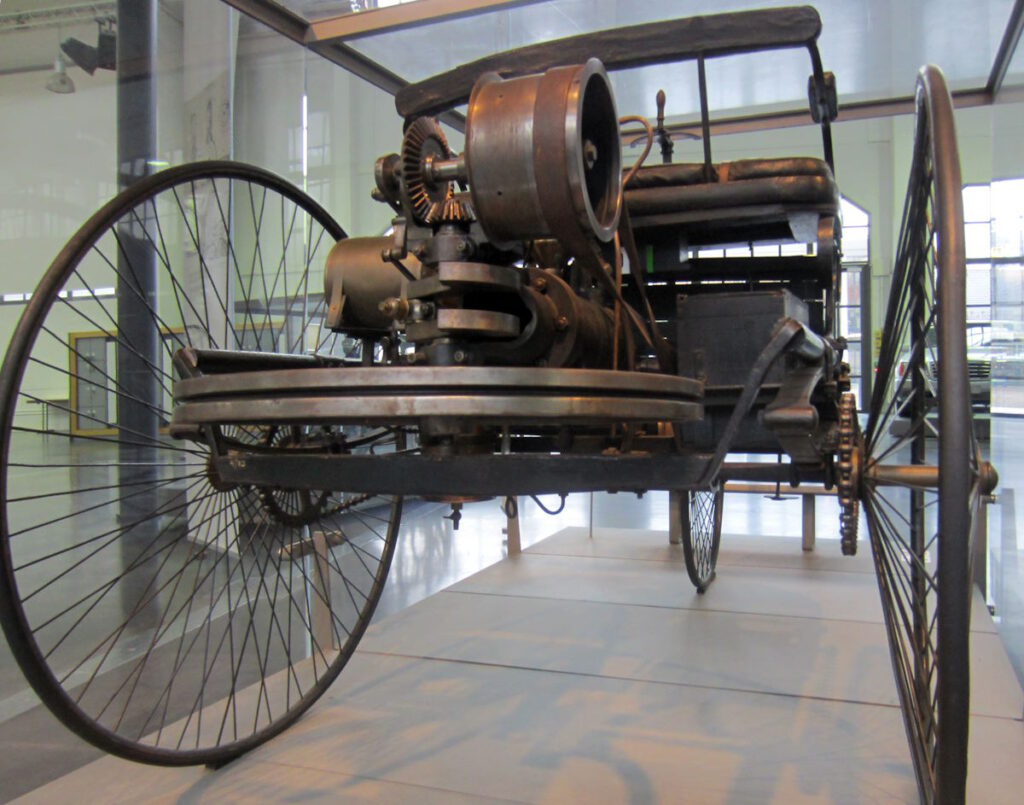

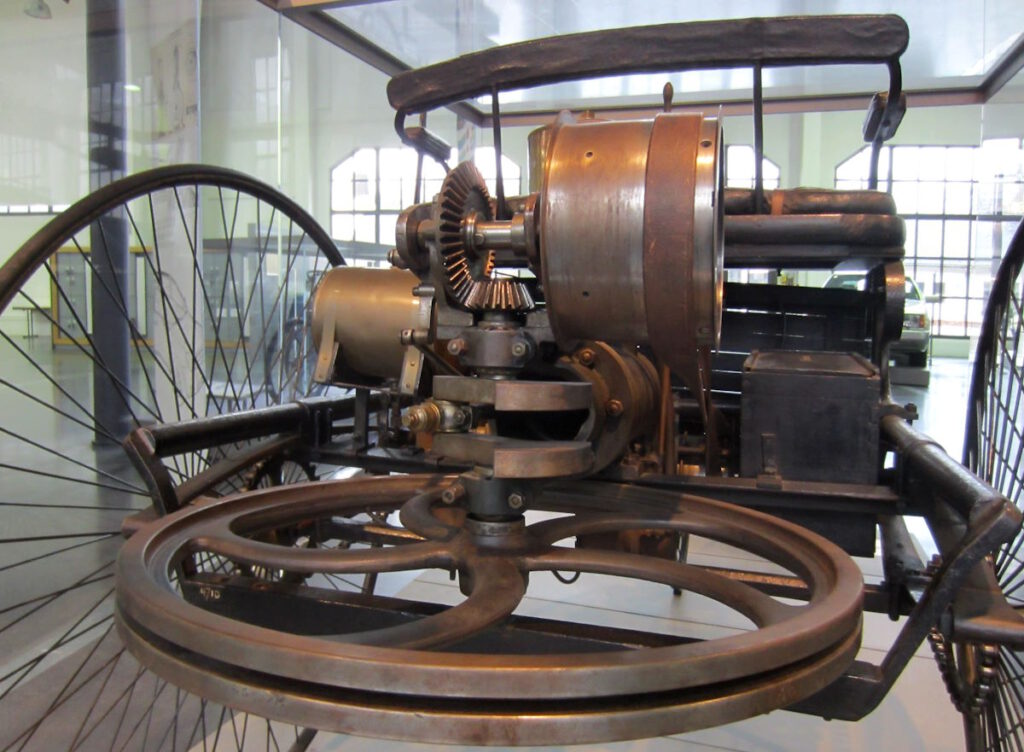

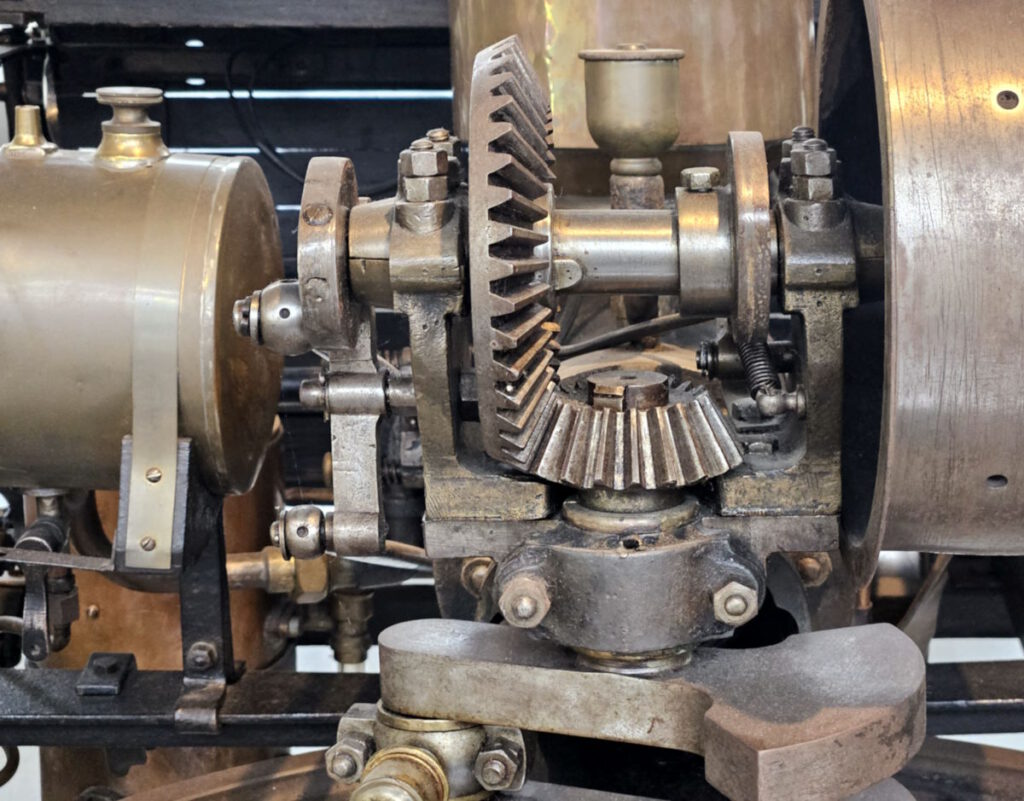

Carl Benz ließ sich 1886 ein »Fahrzeug mit Gasmotorenbetrieb« patentieren, das erste funktionstaugliche Auto mit Benzinmotor. Angelassen wurde der Motor durch Drehen des Schwungrads. Mit dem Motorwagen hatte Carl Benz im Jahr davor geheime Probefahrten durchgeführt. Die erste öffentliche Probefahrt fand am 3. Juli 1886 in Mannheim statt. 1903 rekonstruierte man das nicht mehr vorhandene Originalfahrzeug. Es steht heute im Deutschen Museum in München.

Der 1903 von dem Unternehmer Heinrich Büssing in Braunschweig entwickelte und von seiner »Specialfabrik« gefertigte Motorlastwagen Büssing ZU 550 gilt als ältester erhaltenen Lkw aus deutscher Produktion. Mit 9 PS konnte er eine Nutzlast von 3 Tonnen bis zu 15 km/h schnell transportieren.

Der 1907 von der Motorenfabrik Protos in Berlin gebaute »Wettfahrtwagen« kam im Jahr darauf bei der ersten Rallye auf einer 22.000 km langen Strecke von New York nach Paris zum Einsatz. Oberleutnant Hans Koeppen kam zwar mit dem Protos als Erster in Paris an, aber wegen einer umstrittenen Zeitstrafe aufgrund eines Bahntransports wurde der Sieg dem vier Tage später eingetroffenen Amerikaner George Schuster zuerkannt. Von den sechs in New York gestarteten Wägen erreichten nur drei das Ziel.

1921 begann die eigens für diesen Zweck gegründete Deutsche Megola Werke GmbH in München mit der Produktion eines bis zu 109 km/h schnellen Renn- und Tourenmotorrads mit einem luftgekühlten 5-Zyinder-4-Takt-Sternmotor. Für den Straßenverkehr war es ungeeignet. 1925 ging das Unternehmen in Konkurs.

Von 1908 bis 1927 produzierte und verkaufte Ford 15 Millionen Exemplare des Model T (»Tin Lizzie«). Mit dem ersten am Fließband gefertigten Fahrzeug begann die Massenmotorisierung.

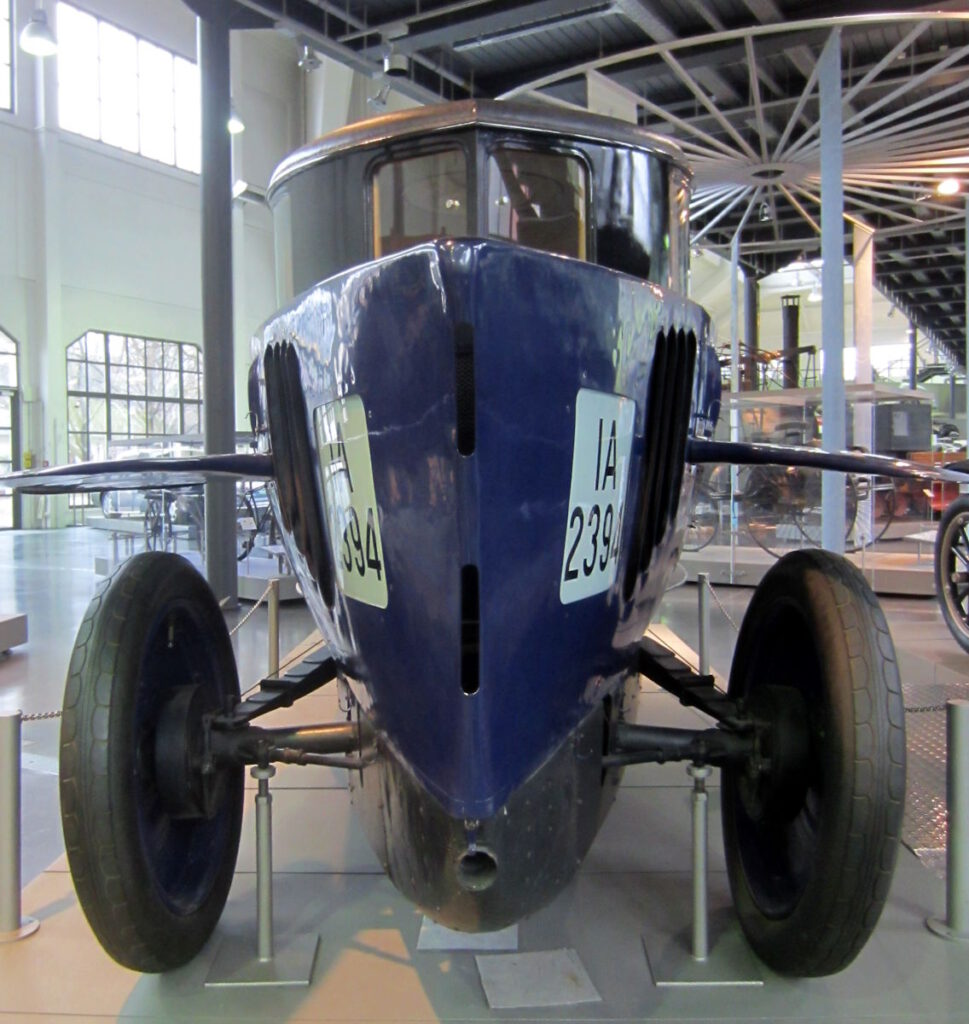

Der Flugzeugkonstrukteur Edmund Rumpler entwickelte 1921 nach dem Vorbild eines Wassertropfens ein aerodynamisch optimiertes Kfz. Gebaut wurde der Rumpler Tropfenwagen ab 1922 von der Rumpler-Motoren-Gesellschaft mbH in Berlin. Aber der Absatz blieb weit hinter den Erwartungen zurück, und die letzten Exemplare wurden in dem 1927 uraufgeführten Kinofilm »Metropolis« von Fritz Lang effektvoll verbrannt.

Die Modellreihe 6C des italienischen Automobilherstellers Alfa Romeo wurde 1925 vorgestellt und ab 1927 zum Kauf angeboten. Ausgestellt ist ein Alfa Romeo 6C »Gran Sport« aus dem Jahr 1931, der dem Rennfahrer Tazio Nuvolari gehörte.

Der bis zu 138 km/h schnelle Messerschmitt KR 200 Super wurde 1955 von der Regensburger Stahl- und Metallbau GmbH hergestellt. Der Konstrukteur Fritz Fend warb damit für seinen Kabinenroller, der etwas schwerer war und 10 statt 13,5 PS hatte.

Rudolf Uhlenhaut konstruierte den Rennwagen Mercedes-Benz 300 SLR. Mit dem im Deutschen Museum ausgestellten Exemplar siegte der Argentinier Juan Manuel Fangio 1955 beim Eifelrennen am Nürburgring. Beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans kam es am 11. Juni 1955 mit einem 300 SLR zu einem Unfall, bei dem 84 Zuschauer durch Trümmerteile getötet wurden.

Auf der IAA 1955 in Frankfurt am Main wurde der BMW 507 Gran Tourismo mit einer von dem Industriedesigner Albrecht Graf Goertz entworfenen Karosserie vorgestellt. Der V-8-Motor mit 150 PS ermöglichte eine Höchstgeschwindigkeit von 220 km/h. Bis 1959 konnten allerdings nur 252 Exemplare verkauft werden.

Bei der IAA 1975 in Frankfurt am Main präsentierte die Adam Opel AG in Rüsselsheim die von Erhard Schnell (1927 – 2020) entwickelte Styling-Studie des aerodynamisch optimierten GT2 auf einem Manta-Fahrgestell. Futuristisch waren neben der Keilform vor allem auf Knopfdruck zu öffnenden Scheinwerfer und die Schiebetüren ohne sichtbare Laufschienen. In Serie ging das Modell nicht.

Dr. Michael Warshitsky starb am 1. Februar 2016 im Alter von 69 Jahren in seinem Jeep, als er bei Grün eine Kreuzung auf dem Kurfürstendamm in Berlin überqueren wollte und von einem der beiden Teilnehmer an einem illegalen Autorennen gerammt wurde. Das Wrack war Teil der Sonderausstellung »Wahnsinn. Illegale Autorennen« vom 26. Mai 2023 bis 20. Mai 2024 im Deutschen Museum.

Zu den Attraktionen des Verkehrszentrums gehört eine Modelleisenbahn im Maßstab 1:87, die einmal am Tag ihre Runden dreht.

Deutsches Museum Flugwerft Schleißheim

Der 1912 für die königlich-bayerische Fliegertruppe angelegte Flugplatz Schleißheim ist der älteste noch in Betrieb befindliche Flugplatz Deutschlands. Von 1939 bis 1946 befand sich auf dem Gelände ein Kriegsgefangenlager – zunächst der Deutschen, dann der US-Army. Als Militärflughafen wurde die Anlage 1947 bis 1973 von den Amerikanern und 1958 bis 1981 von der Bundeswehr genutzt. Ein Anschlag zerstörte 1975 einen Teil des Daches, und 1981 drückte eine Schneelast weitere Teile des Daches ein. Danach sollten die 1912 bis 1918 errichteten Gebäude abgerissen werden. Stattdessen eröffnete das Deutsche Museum am 18. September 1992 in den restaurierten Gebäuden und in Neubauten eine Außenstelle.

Außer Flugzeugen, Hubschraubern und Triebwerken sind in der Flugwerft Schleißheim Bord- und Ausrüstungsgegenstände ausgestellt. Auch ein Flugsimulator steht zur Verfügung.

Otto Lilienthal (1848 – 1896) entwickelte 1893/94 in Berlin ein zusammenklappbares, durch Gewichtsverlagerung gelenktes Gleitflugzeug mit einer Spannweite von 6,7 Metern. Mit diesem »Normal-Segelapparat« gelangen ihm am 15 Meter hohen Fliegeberg in Berlin-Lichterfelde bis zu 80 Meter weite Flüge. Bei einem Absturz am 9. August 1896 kam Otto Lilienthal ums Leben.

Das Deutsche Museum erwarb 1904 ein Exemplar dieses ersten in (kleiner) Serie gefertigten und vermarkteten Flugapparats der Geschichte. Beim Exponat in der Flugwerft Schleißheim handelt es sich um einen Nachbau aus dem Jahr 1958.

Hans Henry Herrmann konstruierte ein hölzernes Schulflugzeug für die Udet Flugzeugbau GmbH in München. Ernst Udet startete damit 1925 vom Flughafen Schleißheim zum Jungfernflug. Beim Exponat handelt es sich um einen in 8500 Arbeitsstunden angefertigten Nachbau des Oldtimer-Segelflug-Vereins München, dessen Erstflug am 17. Dezember 2004 erfolgte.

Die Focke-Wulf Flugzeugbau GmbH in Bremen entwickelte und baute ein kunstflugtaugliches Schul- und Übungsflugzeug, dessen Erstflug 1932 erfolgte. Beim Exponat handelt es sich um eine 1939 in Lizenz von der AB Svenska Järnvägsverkstäderna in Stockholm hergestellte und bis 1955 von der schwedischen Luftwaffe benutzte Maschine.

Die Douglas Aircraft Company in Santa Monica produzierte mit der DC-3 das marktbeherrschende amerikanische Verkehrsflugzeug der Dreißiger- bis Fünfzigerjahre. Damit wurden aber auch im Zweiten Weltkrieg Militärtransporte durchgeführt, und 1947/48 kam die DC-3 bei der Luftbrücke in Berlin zum Einsatz. Das im Deutschen Museum ausgestellte Flugzeug der Version 47D mit einer Spannweite von knapp 29 Metern wurde 1943 als Militärmaschine in den USA gebaut und war zunächst bei der britischen Royal Air Force, dann bis 1967 als Reise- und Transportflugzeug bei der bundesdeutschen Luftwaffe im Einsatz. Bis 1976 wurde es dann noch als Vermessungsflugzeug für militärische Flugsicherungs- und Funknavigationsanlagen genutzt.

Die ursprünglich als Verkehrsflugzeug konstruierte Henkel He 111 war neben der Junkers Ju 88 der Standardbomber der deutschen Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg. 8000 Exemplare wurden davon ab 1937 an gebaut. Nach dem Krieg produzierte Construcciones Aeronáuticas S. A. (CASA) in Tablada (Sevilla) bis 1956 weitere 200 Exemplare in Lizenz.

Der Schulterdecker Transall C-160 wurde in den Sechzigerjahren vom deutsch-französischen Firmenkonsortium Transporter Allianz entwickelt. Die Maschine mit einer Spannweite von 40 Metern konnte bis zu 93 Soldaten bzw. eine maximale Last von 16 Tonnen mehr als 1000 Kilometer weit transportieren. Gebaut wurden davon 214 Exemplare. Das Exponat entstand 1970. Der letzte Flug erfolgte am 15. Oktober 2018 vom NATO-Flugplatz Hohn in Schleswig-Holstein nach Oberschleißheim.

1968 fertigte die Leichtflugtechnik-Union in Bonn eines der ersten Motorflugzeuge aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Das Experimentalflugzeug LFU 205 mit 10,5 Meter Spannweite hob am 29. März 1968 erstmals ab, wurde aber nicht in Serie gebaut.

Der Elektriker Herbert Müller machte 1960 im Alter von 32 Jahren den Flugschein und begann 1977 mit der Konstruktion eines eigenen kleinen Doppeldeckers. 22 Jahre lang arbeitete er in Passau daran, bis er am 23. September 2000 erstmals mit dem 1999 fertiggestellten Flugzeug starten konnte. Die Bezeichnung steht für Doppeldecker Müller Herbert, und die Zahl 22 bezieht sich auf die Bauzeit.

Deutsches Museum (offizielle Website)